2017年9月

『ヨーガ・気功教本』 (2017年9月 5日)

『ヨーガ・気功教本』 47Pはじめての方にもよくわかる、ヨーガの裏表を熟知したひかりの輪が、最新・最善のヨーガ行法をご紹介します。

目 次

■□1 ヨーガとは?........................................................................ 3

■□2 ヨーガの流派........................................................................ 4

■□3 『ヨーガ・スートラ』におけるヨーガの8部門(階梯)............... 5

(1) 禁戒(ヤマ)

(2) 勧戒(ニヤマ)

(3) 坐法(アーサナ)

(4) 調気法(プラーナーヤーマ)

(5) 制感(プラーティヤーハラ)

(6) 凝念(ダーラナ)

(7) 静慮(ディアーナ)

(8) 三昧(サマディ)■□4 ハタ・ヨーガの技法............................................................... 9

(1) アーサナ

・気(プラーナ:生命エネルギー)について

・クンダリニーについて

・チャクラについて

・心と気(エネルギー)の関係について

(2) プラーナーヤーマ(調気法)

(3) ムドラー■□5 クンダリニー・ヨーガ............................................................ 16

■□6 クンダリニー・ヨーガの注意点・問題点 ................................. 17

(1) 我欲ではなく、心を豊かにするという正しい動機を持つ

(2) 十分な経験のある指導者のもとで行う

(3) 精神疾患のある人は避けるべき

(4) 焦って行わない

(5) 自然に親しむ■□7 代表講話 『クンダリニー・ヨーガと霊的修行のポイント』... 20

■□8 ヨーガの実践 ~ 行法紹介 ................................................ 26

<アーサナ ①前屈系> 上体を前に倒すポーズ / 頭を膝につけるアーサナ

<アーサナ ②ねじり系> 三角ねじりのアーサナ /ワニのアーサナ

<アーサナ ③反り系> コブラのアーサナ / 弓のアーサナ

<アーサナ ④その他> 鋤のアーサナ / シャバ・アーサナ

<プラーナーヤーマ> 完全呼吸法■□9 気功とは? ........................................................................ 35

・「気」とは?

・気功の目的「天人合一(てんじんごういつ)」

・修練の方法~調身・調息・調心

・気功修練の段階

・気功とヨーガ■□10 気功の実践 ~ 行法紹介 ...................................................... 37

<動功> スワイショウ①(前後のスワイショウ)

スワイショウ②(ねじりのスワイショウ)

<静功> 三円式站粧功(さんえんしきたんとうこう)

<収功>■□11 ひかりの輪のヨーガと気功 ............................................. 40

(1) ナチュラル・ヨーガ

(2) 呼吸のヨーガ

(3) エンライトメント・ヨーガ

(4) 流体循環気功■□12 ヨーガ・気功 体験談 ......................................................... 44

『クンダリニー症候群とその対処法』 (2017年9月 5日)

『クンダリニー症候群とその対処法 ~原因不明の精神不調の一因として~』

●目次1 本書の意図 ......................................................2

2 クンダリニー症候群とは ....................................2

3 他の精神病との区別の問題 ................................. 2

4 クンダリニー症候群の原因は .............................. 4

(1)仙骨付近の打撃・負傷

(2)臨死体験に伴うクンダリニーの活性化

(3)薬物と向精神薬

(4)間違った動機による激しいクンダリニー・ヨーガの修行5 クンダリニー症候群の症状とは .............................. 7

(1)自律神経系のうち交感神経系の暴走からくる自律神経失調症

(2)全身の激しい脈動、脈拍数の増加と高血圧、偏頭痛

(3)急性または慢性の疲労、抑鬱、神経症

(4)性欲の昂進あるいは減退

(5)統合失調症的症状、幻視・幻聴

(6)体が跳ねる、持ち上がる体験(空中浮揚)

(7)脳溢血や半身不随

(8)自殺などを招く

(9)潜在的な人格障害や精神病を表面化する6 クンダリニー症候群の統御・鎮静法 ........................11

(1)クンダリニーを非活性化する一般原則

(2)過剰な興奮や過剰な抑鬱に対して

①呼吸法

②精神集中

③体の位置

④音

(3)本質的な解決2017年GW特別教本『苦しみを滅する仏陀の思想と瞑想』第1章公開 (2017年9月 4日)

第1章 苦しみを滅する仏陀の哲学

1.はじめに釈迦牟尼が説いた教えの目的は、苦しみを滅することである。その中核は、釈迦牟尼の初めての説法(初転(しょてん)法輪(ぼうりん))で説かれた中道・四(し)諦(たい)・八(はっ)正(しょう)道(どう)で明らかにされている。ここでは、まずそれについて詳しく検討する。

2.中道釈迦牟尼は、快楽主義(左道)でもなく、苦行主義(右道)でもなく、中道を説いたことで知られる。

王子時代は、おそらくは欲楽にふけった生活を送ったと思われるが、人生の無常を感じて出家して修行に入ると、断食を含めた長年の厳しい苦行を行った。しかし、その末に、それで悟りを得ることができないとして苦行を捨て、「中道」に基づく修行に励んで悟り、目覚めた人(=仏陀)となったという。

その後、釈迦牟尼は、鹿(ろく)野(や)苑(おん)において、五人の比丘(出家者)に初めての説法を行ったが(初転法輪)、四諦・八正道よりも先に、この中道の教えを、以下のように説いたという。「比丘たちよ、出家した者はこの2つの極端に近づいてはならない。第1に様々な対象に向かって愛欲快楽を求めること。これは低劣で卑しく世俗的な業であり、尊い道を求める者のすることではない。第2に自らの肉体的消耗を追い求めること。これは苦しく、尊い道を求める真の目的にかなわない。

比丘たちよ、私はそれら両極端を避けた中道をはっきりと悟った。これは人の眼を開き、理解を生じさせ、心の静けさ、優れた智慧、正しい悟り、涅槃(ねはん)のために役立つものである。」(パーリ語経典相応部から『世界の名著 1』中央公論社 p435-439)なお、中道の教えと呼ばれるものには、いろいろな種類があり、初転法輪で説かれた中道は、快楽主義にも苦行主義にも偏らないという意味で「苦楽中道」ともいわれる。

3.四諦「四諦」とは、四(し)聖(しょう)諦(たい)ともいわれ、4つの聖なる真理という意味がある。その4つの諦とは以下のとおりであり、まとめて「苦(く)集(じゅう)滅(めつ)道(どう)」と略称される。

1.苦(く)諦(たい)--この世は苦であるという真理

2.集諦(じったい)--苦の原因に関する真理

3.滅諦(めったい)--苦の止滅に関する真理

4.道諦(どうたい)--苦の止滅の道に関する真理四諦は、釈迦牟尼が最初に説いた教えであり、仏陀の根本教説である。これは、人間の苦を滅するために説いた教えである。

この教えの要点は、この世・人生は一切苦であるが、苦の原因は煩悩であり、煩悩を滅すれば、苦は滅することができ、その具体的な道(八正道)があるというものである。この道を一言でいえば、この世、特に自己に対する執着(自我執着)を捨てることで、苦しみを滅すること(悟ること)ができるというものである。

なお、煩悩が苦の原因であるという教えは、「縁(えん)起(ぎ)の法」ともいわれる。ただし、縁起の法は、釈迦牟尼の死後、その意味が拡大され・複雑化したので、煩悩が苦の原因であるという最初期の縁起の法は、特に此(し)縁(えん)性(しょう)縁起という。よって、此縁性縁起を言い換えたものが、四諦の(集諦の)教えということもできる。

4.苦諦:この世は苦である--仏教の説く「苦」の意味とはこれは、この世界の一切が苦であるという意味だが、ここでは「苦」という意味を正確に知る必要がある。この漢訳語の苦の原語は、サンスクリット語ではドゥッカ(duhkha)といい、その原義は「不安定な、困難な、望ましくない」といったほどの意味である。

それから転じて、ドゥッカ(duhkha)には、二つの意味がある。

一つ目の意味は、日本語の苦と同じような意味であり、苦と楽のうちの苦のことである。より正確にいえば、この世界には、苦と、楽と、苦でも楽でもない(不苦不楽)の三つがあるが、その中の苦である。これは、苦と楽と不苦不楽を、異なるものとして区別し、苦は、楽と不苦不楽の対極にあるものという意味がある。

しかし、苦諦が説く苦とは、この意味でのドゥッカ(duhkha)ではないことが肝心である。これが理解できないと、仏教の教えが、不合理なまでにこの世界が苦しみだと強調していると誤解することになる。

二つ目の意味のドゥッカ(duhkha)とは、楽も不苦不楽も、それにとらわれると、それが変化して壊れるがゆえに苦しみの原因となると考える場合の苦である。苦と楽と不苦不楽を、別のものとはしない特殊な見方であり、苦楽は表裏一体という仏教の重要な思想が反映されている。

このドゥッカ(duhkha)の意味をよく表すものとして、仏教には「三苦」という教えがある。三苦とは、苦(く)苦(く)・壊(え)苦(く)・行(ぎょう)苦(く)である。

「苦苦」とは、苦しみそのものである苦である。すなわち、身体的・精神的な苦痛である。

「壊苦」とは、楽が変化して壊れる・滅する時の苦しみである。ここでは、仏教の中核の思想である無常が関係してくる。言い変えれば、今、楽であるものの先には、それにとらわれると苦しみがあることを意味している。これを苦楽表裏ともいう。

次の「行苦」も、無常に関係している。行とは、サンスクリット語でサンスカーラ(saṃskāra)であり、作られたものといった意味があるが、わかりやすくいえば、一切の存在である。

そして、仏教では、後に詳しく述べるが、あらゆる存在は無常であるから、一(いっ)切(さい)行(ぎょう)苦(く)といって、一切の存在は(とらわれれば)苦しみ(の原因となるもの)であると説く。こうして、行苦とは、(とらわれれば、無常であるがゆえに)一切の存在は、苦(の原因となるもの)であるという意味での苦である。

こうして、苦諦が説く「この世は苦である」ないしは「一切は苦である」という教えは、一切のものが、今この時点で苦痛であるという意味ではない。一切のものが、無常であることなどを背景として、とらわれれば、人にとって苦の原因となるという意味である。

ここでドゥッカ(duhkha)の原義に、先に述べたように、不安定な、望ましくないといった意味があることを思い出してほしい。これを踏まえると、仏教が説く「苦」=ドゥッカ(duhkha)とは、「不安定であるがゆえに、とらわれることは望ましくない(もの)」という意味だと解釈するとよいと思う。こうして、物事にとらわれない、執着しないというのは、仏教の思想の中核である。

5.四苦八苦さて、三苦に加えて理解しておきたいのが、四(し)苦(く)八(はっ)苦(く)の教えである。日常用語の四苦八苦とは、非常な苦しみを意味するが、仏教用語では、人間の人生の様々な苦しみを分類して説いたものであり、人生は苦しみであると説くものである。ただし、この場合の苦しみも、先ほどの仏教的な広い意味での苦しみ(ドゥッカ〈duhkha〉)であることに注意されたい。

まず、「四苦」とは、①生・②老・③病・④死である。老・病・死はわかりやすいが、仏教では、生も苦しみとする。実際、妊娠・出産の過程は、いろいろな意味で思い通りにならず、母胎と胎児に、死を含んだ危険が伴う。

さらに、次の四つの苦を加えて「八苦」という。それは、⑤求(ぐ)不(ふ)得(とく)苦(く)--求めても得られない苦しみ、⑥愛(あい)別(べつ)離(り)苦(く)--愛する対象と別れる苦しみ、⑦怨(おん)憎(ぞう)会(え)苦(く)--憎む対象に出会う苦しみ、⑧五(ご)蘊(うん)盛(じょう)苦(く)である。

最後の「五蘊」とは、人または世界を構成するものを五つに分類したものである、具体的には、色(しき)・受(じゅ)・想(そう)・行(ぎょう)・識(しき)であり、その意味は、色が身体、受が感受作用、想が表象作用(イメージ)、行が意志作用、識が識別作用である。ここでは、色=身体のみが物質的な要素で、受・想・行・識は精神的な要素である。なお、広い意味では、世界全体を構成する物質と精神的な要素を意味する。

そして、五蘊盛苦とは、五(ご)取(しゅ)蘊(うん)苦(く)ともいわれ、その意味は、五蘊は全て無常であることなどから、とらわれると苦しみであるという意味である。すなわち、一切行苦とほぼ同じ意味だと解釈してよいと思う。

さて、ひかりの輪では、四苦八苦の教えをよりわかりやすくするために、後半の四つの苦しみに関して、⑤求めても得られない苦しみ、⑥得て執着したものを失う苦しみ、⑦(求めるがゆえに)奪い合うことによる苦しみ、⑧それがゆえに一切のものはとらわれれば苦しみになる、などと表現している。

これは、一切のものは、とらわれ求める限りは、その結果として、いろいろな苦しみが必ず生じることを強調したものである。

6.集諦:苦しみの原因は煩悩である--苦の原因とは何か集諦とは、苦(く)集(じゅう)諦(たい)ともいうが、苦の原因に関する真理という意味であり、釈迦牟尼は「苦の原因は煩悩である」と説いた。この「集」の原語には、起源・原因・招集という意味がある。そのため、苦の原因ないし苦を招き集めるものは煩悩であるという意味で、集諦と訳されたと思われる。

なお、これは、先ほど述べたように、最も根本的な最初期の縁起の法である此縁性縁起と同一である。よって、集諦を中核とした四諦の教えを端的に表現したのが、此縁性縁起だという解釈もある。

では、次に、この「煩悩」とは何かというと、仏教が説く根本的な煩悩は、三毒といわれ、それは、貪(とん)・瞋(じん)・癡(ち)、すなわち貪り・怒り・無智である。ただし、ここの四諦の文脈における煩悩は、特に渇愛(渇いたように欲望を求めてやまない感情)のことを意味するという解釈もある。

そして、根本的な煩悩が苦しみを招く過程を示したのが、釈迦牟尼が説いた「十二縁起」という教えであるとされるので、多少難解ではあるがここで解説したい。なお、この十二縁起の教えの中では、渇愛は「愛」と漢訳されたものである。

7.十二縁起:無智から苦しみが生じるプロセス「十二縁起」とは、人間の苦しみの原因(=煩悩)を、順に分析したものであり、それが「無明」から始まり「老死」で終わる十二の因果関係の連続で表現されるので、十二縁起と呼ばれる(縁起とは因果関係という意味がある)。十二因縁、十二支縁起、十二支因縁などと訳される場合もある。

その十二の因果関係の連続とは、以下のとおりであるが、これは、「無明」によって「行」が生じ、「行」によって「識」が生じ、最後に、「生」によって「老死」が生じるという意味であると理解されたい。1.無明(むみょう) - 煩悩の根本。根本的な無智。真理がわからないこと。

2.行(ぎょう) - 意志作用・志向作用。

3.識(しき) - 識別作用(物事の区別・差別・好き嫌いの精神的作用)。

4.名(みょう)色(しき) - 人の心身。名が精神現象(心)、色が物質現象(肉体)を意味する。

5.六(ろく)処(しょ) - 五感と意識。六処とは、六つの感覚器官といったほどの意味で、六つとは五感と意識のこと。

6.触(そく) - 六つの感覚器官が、それぞれの感受対象に触れること。外界との接触など。

7.受(じゅ) - 感受作用。六処で外界などに触れた結果として感じること、感覚。

8.愛(あい) - 渇愛・愛着。

9.取(しゅ) - 執着・とらわれ。

10.有(う) - 存在・生存。

11.生(しょう) - 生まれること・出産。

12.老(ろう)死(し) - 老いと死。

8.十二縁起の法の解釈:様々な解釈があり多少難解十二縁起の法の解釈は、率直にいえば、様々な解釈があって、多少なりとも難解である。全体を見れば、最後の方に、生=生まれることがあるから、少なくとも前半は、生まれる前のプロセス=胎児の胎内でのプロセスだと解釈して、胎生学的な解釈をすることが少なくない。

また、釈迦牟尼の死後は、十二縁起が、前世と現世(今生)と来世の三つの生にまたがった過程をあらわしているとする解釈(三(さん)世(ぜ)両(りょう)重(じゅう)の縁起)も現れた。そこで、こうした解釈のばらつきを越えて、十二縁起のエッセンスと思われることをまとめておきたい。

第一のエッセンスは、すべては「無明」から始まるとしていることである。この無明とは、元の意味は、目が見えないという意味で、転じて聡明さに欠けるという意味を持つ。そして、仏教用語としては、人生や事物の真相・実相に明らかでないこと=無知であることを意味する。

より具体的には、すべては無常であり固定的なものは何もないという事実に、無知なことであるとされる。これを仏教用語で言い換えると、縁起・無常・空といった真理を知らないことなどと表現される場合もある。この縁起・無常・空に関しては、第二章で詳しく説明する。

そして、釈迦牟尼は「無明こそ最大の穢れである。比丘(出家者)たちよ、この汚れを捨てて、汚れなき者となれ」と説いたという(法句経243)。また、仏教用語の中で、この無明と同一とされるのが、痴(愚痴)であるが、この痴も、煩悩の中でも最も基本的なものとされる。三つの根本煩悩(三毒)とか、六つの根本煩悩とされるものの一つであって、その中でも最も根本的なものとされる。

こうして、無明とは、人の持つ根本的な無知であって、すべての煩悩の根源とされるものである。その意味を込めて、以下では、根本的な「無知」ではなく、根本的な「無智」という表現を使うこととする。では、次に、より詳しく無明の意味を理解することにしよう。

9.四(し)顛(てん)倒(どう)この根本的な無智に関連して、釈迦が悟った直後に、まず説いた教えと思われるのが、四顛倒である。顛倒の原義は、ひっくり返ることであるが、それから転じて、真理とは逆さまな見方=間違った見方といったほどの意味になる。

具体的には、釈迦牟尼は、人は、1.無常なものを常(恒常的なもの)であると錯覚している。

2.無我を我と錯覚している。

3.苦しみであるものを楽であると錯覚している。

4.不浄なものを浄であると錯覚している。と説いた。

ここで、無我とは、私・私のもの・私の本質ではない、という意味である。よって、無我を我と錯覚しているということは、私・私のもの・私の本質ではないものを、私・私のもの・私の本質と錯覚しているということである。

なお、我は、永久不変の本質という意味があり、そのため、無我は、永久不変の本質がなく、固定した実体がないとも解釈される。これは、大乗仏教が説く空の思想と繋がるものである。

この中の無常・無我・苦の三つは、頻繁に説かれる仏教の重要な教えであり、仏教の基本的な現実認識である。詳しくは第二章に述べるが、ここで簡潔にいえば、「この世の一切のものは、無常であり、変化して消えていくものであって、私自身も、必ず老い病み死ぬものであるから、本当の意味で、私とか、私のものといえるものは全くなく、一切は(とらわれるならば)苦しみである」ということである。

にもかかわらず、実際には、悟っていない人は、無常であることを理解せず、本当の意味で私・私のものなどはないことを理解せず、そのために(とらわれるならば)苦しみ(の原因となるもの)を楽だと錯覚して、それにとらわれるという間違いに陥っているというのである。

10.四顛倒と十二縁起この四顛倒の教えを踏まえて、十二縁起のプロセスを考えてみよう。無常を常、無我を我、苦を楽、不浄を浄と錯覚すると、実際はとらわれれば苦しみ(の原因)となるものを、楽と錯覚することになる。

すると、この無明=無智のために、無明の次の「行」(意志作用)が生じる。すなわち、何らかの意思・欲求が生じるのである。その後に「これが良い悪い」といった「識」(識別作用)が生じる。そして、その後に、母体内の胎児の意識は、育ちつつある自分の「名色」(=自分の心身)に執着するようになる。

そして、「六処」(感覚器官)によって外界に接触して(「触」)、色々なものを感じるようになり(「受」=感受作用)、その結果、いろいろなものを愛着して求めるようになり(「愛」=渇愛)、いろいろなものにとらわれ(「取」)、自分の存在(「有」)にとらわれて生まれる(「生」)が、その結果、老いと死という苦しみに至る。このように理解することができる。

そして、このプロセスをどこかで切断・捨断できれば、苦しみが生じないということになる。

11.仏教心理学的な無智の説明次に、仏教が育んだ仏教の心理学の視点から、無智を根源とする煩悩の形成について述べる。仏教には、唯識思想をはじめとして、人の心を分析した心理学というべきものがある。その中には、根本的な無智からどのように煩悩が生起していくかの過程も分析されている。

まず、(悟っていない人の)根本的な無智として、「(自分の)覚醒状態を見失っているという無智」があるという見解がある。覚醒状態とは、仏教では涅槃であり、仏陀の覚醒状態である。

そして、この根本無智と同時に生じるのが、「自己と他者を区別する無智」であると説く。これを言い変えれば、覚醒状態では、自己と他者を区別しないが、それを失うと同時に、自己と他者を区別する意識が生じるということである。すなわち、仏教では、この世界の真実は、自己と他者は繋がっていて別ものではないが、それを人は理解せずに、自己と他者を区別する錯覚に陥っていると説くのである。

そして、自己と他者を区別すると、自分・私という意識が生じ、他者よりも自分に執着する。これを自我執着、我執、我見、我愛などという。

そして、外界に、自分に心地よいものと不快なものがあると感じるようになる。快不快、好き嫌いの区別が生じる。そして、心地よいものを、自分のものとしよう、自分のものとして増やそうという「貪り」、その逆に、不快なものを排除しようとする「怒り」が生じる。

これが、無智から、貪り、怒りが生じるプロセスであり、これら三つを三毒(三つの根本煩悩)ともいう。この三つの煩悩が、他の様々な煩悩(下位の煩悩)をもたらす。妬み・慢心・愛着などの様々な煩悩が生じる。

しかし、この煩悩は苦しみをもたらす。四苦八苦の教えで解説したように、貪り求めても、得られない苦しみ、得たものさえ失う苦しみ、そして、求めるがゆえに奪い合う苦しみが生じる。こうして、無智から様々な煩悩が生じて、様々な苦しみが生じる。

最後に参考までに、大乗仏教の唯識思想では、痴(根源の無智=自他の区別)が、我痴(自我意識)を生じさせ、それが我愛(自我執着)を生じさせ、我慢(慢心・私は偉い・優れているという意識)を生じさせると説いている。ここでは、自我執着の中で、慢心(我慢)が強調されている。

12.滅諦と道諦四諦の第三である「滅諦」は、苦(く)滅(めっ)諦(たい)ともいう。苦の止滅に関する真理という意味であり、「苦は滅する」という教えである。

より具体的には、苦しみの原因は煩悩であるから、煩悩を滅するならば、苦しみは滅することができるということである。

そして、四諦の第四の道諦は、苦(く)滅(めつ)道(どう)諦(たい)ともいう。苦を止滅する道に関する真理という意味である。

そして、苦の原因は煩悩であり、その根源は無智であるから、苦を止滅する道とは、無智を滅して、煩悩を滅して、苦しみを滅する道である。

これが、まさに仏道修行のことであり、釈迦牟尼の直説の教えでは、この修行体系をまとめて、「七(しち)科(か)三(さん)十(じゅう)七(しち)道(どう)品(ぼん)」という。

ただし、その中で、釈迦牟尼の初めての説法で四諦とともに説かれ、初期仏教において最も主要な修行体系が、「八正道」である。この八正道について、第二章で詳しく述べることにする。

なお、八正道以外の七科三十七道品の修行体系に関しては、本教本の主旨を外れるので、『2016~17年 年末年始セミナー特別教本「四無量心と六つの完成」』を参照されたい。2016~17年年末年始特別教本『総合解説 四無量心と六つの完成』第1章公開 (2017年9月 4日)

第1章 四無量心の教え:基礎編

1.四無量心とは何か「四無量心」とは、仏陀や菩薩の心の在り方及び実践である。その意味で、仏教の思想と実践の最も重要なものの一つであり、仏道修行の基本であって、なおかつ究極の目的ということもできる。

まず、『岩波仏教辞典』(第二版、岩波書店)が解説する四無量心の意味を見て、その概略を理解しよう。「四つのはかりしれない利他の心、慈、悲、喜、捨の四つをいい、これらの心を無量に

おこして、無量の人々を悟りに導くこと。」

2.四無量心の「無量」とは何かこうして、四無量心とは、四つの無量の(=はかりしれない)利他の心である。では、「無量」とは、具体的にはどういう意味だろうか。

『分(ふん)別(べつ)論(ろん)註(ちゅう)』という仏教の経典解釈書によれば、「無量とは、『対象となる衆生が無数であること』あるいは『対象とする個々の有情

(著者注:生き物)について(慈悲の心で)余すことなく完全に満たす』という遍満

無量の観点から、このように称する。」とされている。(ウィキペディア「四無量心」より)

こうして、無量とは、利他の心の広さと深さに関係する。広さに関しては、その利他の心は、この世界・宇宙のすべての生き物=無数に広がっている。よく「すべての衆生(生き物)」と表現されるが、すべての生き物に及ぶ、広大無辺な利他の心である。

次に、深さに関しては、その利他の心は、個々の生き物を完全に幸福にするという意味を持つ。そして、大乗仏教の「菩薩道」という思想においては、これは、究極的には、すべての生き物を最高の幸福の境地である「仏陀の境地」に導くことを意味する。すなわち、すべての生き物を、ついには仏陀の状態にすることが、四無量心の利他の心の究極である。

3.慈・悲・喜・捨とは何かそれでは、慈・悲・喜・捨とは何か。その原語を含め、いつくかの文献から引用する。

「「慈」とは生けるものに楽を与えること、

「悲」とは苦を抜くこと、

「喜」とは他者の楽をねたまないこと、

「捨」とは好き嫌いによって差別しないことである。」

(『岩波仏教辞典』(第二版・岩波書店)より)「慈無量心(サンスクリット語:マイトリー, パーリ語:メッター)

-「慈しみ」、相手の幸福を望む心。

悲無量心(サンスクリット,パーリ語: カルナー)

-「憐れみ」、苦しみを除いてあげたいと思う心。

喜無量心(サンスクリット,パーリ語: ムディター)

-「喜び」、相手の幸福を共に喜ぶ心。

捨無量心(サンスクリット語: ウペクシャー パーリ語: ウペッカー)

-「平静」、相手に対する平静で落ち着いた心。動揺しない落ち着いた心を指す。」

(ウィキペディア「四無量心」より)それでは、次に慈・悲・喜・捨のそれぞれに関して、より具体的に解説をする。

4.慈・悲・喜・捨の、より具体的な解説「慈(マイトリー)」とは、他の幸福を願う心であり、他に楽を与える行為である。こうして、四無量心とは、心の持ち方と、行為・実践の双方を含んでいる。

「悲(カルナー)」とは、他の苦しみを悲しむ心であり、他の苦しみを取り除く行為である。「悲」といっても、自分の苦しみを悲しむのではなく、他の苦しみを悲しむ意味である。

「喜(ムディター)」とは、他の幸福をねたまずに、共に喜ぶことである。そして、行為としては、他の幸福の源である他の善行を称賛する、見習うことなどが含まれる。

「捨(ウペクシャー)」の意味としては、いろいろな表現があるが、まとめれば、「平静で平等な心」ということができる。「平静」とは、苦楽に一喜一憂せず、心の沈みと心の浮つきの双方を離れた、落ち着いた平らかな心の状態を意味する。また、「平等な心」とは、他者に対して、好き嫌い・差別を超えて、皆を等しく利する心である。

なお、「捨」には、無関心という意味もある。これは、自分の苦しみや自分を苦しめる他の悪行(あくぎょう)に、無関心・怒らないという意味である。自分の苦楽に一喜一憂しない、平静な心の中核として、自分の苦しみや、それをもたらす他の悪行に無関心・怒らないという心の状態があるということである。よって、これは、他の苦しみに対して、無関心・無頓着という意味ではない。仮にそうであれば、他の苦しみを悲しむ「悲」の心と矛盾する。他の苦しみに対する無関心を含めた、単なる無関心は「無智捨」と呼び、「捨無量心」とは似て非なるものとする経典もある。

こうして見ると、「喜」が、他の善行を称賛することである一方で、「捨」は、他の悪行を怒らないことである。よって、四無量心の一つの解釈として、四無量心とは、他に楽を与え、他の苦を取り除き、他の善行を称賛し、他の悪行に怒らないことと解釈することもできる。実際に、同じインドで発祥し、仏教の母胎となったヨーガの経典は、そのように表現している。

5.仏教の伝統における四無量心の位置づけ説明の言葉が多少難しくなるが、伝統の仏教の教義では、四無量心は、「四(し)梵(ぼん)住(じゅう)」とか、「四(し)梵(ぼん)行(ぎょう)」ともいわれる。これは、四無量心を修行する者は、大梵天界という高い天界に生まれ変わるとされているからである。

また、四無量心は、上座部仏教が説く、「サマタ瞑想(止)」に入る際の40種類ある瞑想対象である「四十業処(しじゅうぎょうしょ)」の一部である。ここで上座部仏教とは、テーラワーダ仏教ともいわれ、釈迦牟尼の直説である初期仏教の教えに忠実な仏教宗派であり、後にインドからスリランカ・東南アジアに広がった。

そして、この初期仏教の時代から、仏教瞑想の基本的な教義として、「止観(しかん)」というものがある。そして、「止(サンスクリット語でサマタ)」は、心を静める(止める)瞑想である。「観(ヴィパッサナー)」は、物事をありのままに見る瞑想である。心を静めると、物事をありのままに見ることができ、物事をありのままに見ると、心が静まる。この「止の瞑想」の一部として、四無量心があるのである。

これを簡略化したものが、現代において広く行われている「慈悲の瞑想」である。慈悲の瞑想は、現代において「ヴィパッサナー瞑想」として広がっている瞑想においては、その準備段階として、セットにして行われる。これは、仏教の精神を最もよく表現した瞑想法として、きわめて重視されている。

慈悲に関して最も有名な経典の一つである『慈悲経』(パーリ仏典小部小誦経9番)には、慈悲の瞑想の要点として、「生きとし生けるものが幸せでありますように」と願うことが説かれている。さらに、慈しみを修習する上で、毎日の生活で従うべき態度、精神的姿勢、行動等などが説かれている。例えば、「自分の独り子を命がけで守るのと同じ態度で、一切の生類への慈しみを増大させるように」など。この慈悲の瞑想は、パーリ仏典では非常に重要視されており、長部、中部、相応部、増支部等のたくさんの経典に出てくる。

そして、慈悲の瞑想をすることで得られる成果については、釈迦牟尼は、息子のラーフラに、以下のように説いている。「ラーフラ、慈の瞑想を深めなさい。というのも、慈の瞑想を深めれば、ラーフラ、どんな瞋恚(しんに)(怒りの心)も消えてしまうからです。ラーフラ、悲の瞑想を深めなさい。というのも、悲の瞑想を深めれば、ラーフラ、どんな残虐性も消えてしまうからです。ラーフラ、喜の瞑想を深めなさい。というのも、喜の瞑想を深めれば、ラーフラ、どんな不満も消えてしまうからです。ラーフラ、捨の瞑想を深めなさい。というのも、捨の瞑想を深めれば、ラーフラ、どんな怒りも消えてしまうからです。」

(『大ラーフラ教誡経』パーリ仏典中部62番)

6.四無量心が静める様々な煩悩上記の経典が説くように、四無量心は、利他の心ではあるが、同時に、それを実践する者の煩悩を和らげ、心を静め、悟りに近づけるものである。すなわち、「利他」を目的としながら、それが「利己」の結果をももたらす。そこで、慈・悲・喜・捨のそれぞれについて、どのような煩悩を静める効果があるかを詳しく述べることにする。

7.「慈」が静める煩悩:貪りと怒り釈迦牟尼は、ラーフラに対して、「慈」の瞑想と実践によって、瞋恚(怒りの心)が消えると説いている。確かに、慈しみの心と怒りの心は対極であるから、慈の瞑想によって、怒りの心が静まることは納得がいくだろう。しかし、これには、より深い意味合いがあるのである。それは何かというと、怒りの根底には、貪り・執着があるということである。そして、慈の瞑想は、この貪り・執着を和らげ、怒りの心を和らげるのである。

人は、自分のものを際限なく求めて、とらわれる心=貪り・執着がある。その究極が独占欲である。これがあると、それを妨げる者に対する怒りが生じる。貪り・執着が全くない状態であれば、怒りも生じない。そして、この貪り・執着を和らげるのが、他の幸福を願い、他に楽を与えることである。自分のものを際限なく求めるのではなく、足るを知ることがなければ、他に与えることはできないからである。

この意味で、慈は、貪り・執着を和らげ、その結果、怒りを和らげることになる。

8.「悲」が静める煩悩:冷たさ・残虐性釈迦牟尼が説いているように、他の苦しみを悲しみ取り除く「悲」の瞑想と実践によって、残虐性を和らげることができる。これをもう少し広く表現すれば、冷たさ・冷たい心を和らげるということができるだろう。残虐さといえば、他の苦しみを喜ぶ、他を苦しめようとする心というニュアンスがあるが、冷たい心は、そこまではいかないが、他の苦しみに無関心という状態である。

他の苦しみに無関心ということは、その根底に、「他の苦しみは、自分とは無関係である」という意識がある。例えば、他の苦しみに対して「自分には責任がない」とか、「今、他人が経験している苦しみは、自分の過去や未来の苦しみではない」といった、いわゆる「他人事」という意識である。これは、自と他の幸不幸を区別する意識であり、煩悩としては「無智」という根本的な煩悩の範疇に入る。

そして、「慈」が和らげる貪りの煩悩と、「悲」が和らげる冷酷な心は、不離一体である。というのは、貪りが強ければ、他から幸福を奪い、他を苦しめることになるが、他の苦しみに無関心だからこそ、貪りを続けるからである。

その意味で、慈悲の実践は一体である。他に楽を与える「慈」の実践は、他の苦しみを取り除く「悲」の実践に自ずと繋がり、同じように、他の苦しみを取り除く「悲」の実践は、自ずと他に楽を与える「慈」の実践に繋がってくる。

そして、これは、自分が煩悩的な喜びを得ている時に、その裏側では、他者が苦しんでいるという重要な事実を示している。すなわち、自分の煩悩の喜びの裏側には、他の苦しみがあり、他の煩悩の喜びの裏側に、自分の苦しみがあるということである。

9.煩悩的な喜びは、自と他の間で奪い合うもの煩悩的な喜びをよく観察してみると、財物・異性・食べ物・名誉・地位・権力といったものは、いずれも際限なく求めれば、他との奪い合いになる。

例えば、お金持ちであるという喜びも、貧乏であるという苦しみも、他との比較・競争で決まっている。日本人は途上国からは、皆が王侯貴族に見えるほど金持ちだと見えるそうだが、日本人の中では、経済苦を原因として年間数千人が自殺するし、自分が貧しいというコンプレックスで悩んでいる人がいる。

異性も、三角関係を含めて同性への妬みなど、他との奪い合いの側面は否めない。食べ物の喜びの裏には、食べ物になる死んだ生き物の苦しみがある。名誉・地位・権力は、少数の人しか得られないからこそ成り立つものであり、得る人の喜びに裏には、得られない人の苦しみがあることは明白である。

10.慈悲は、奪い合いを超えて、分かち合いを深める

こうしてみると、煩悩的な喜びは、自他の間で奪い合うものである。その結果、わかりやすくいえば、人は、他と楽を奪い合い、互いに苦しみを押し付けあう傾向がある。

そして、その反対が慈悲の実践であり、他に楽を与え、他の苦しみを取り除く。これを言い換えれば、他と苦楽を分かちあう実践である。こうして、「奪い合い」を控えて、苦楽の「分かち合い」を深めることが、慈悲の実践の要点である。

11.「喜」が静める煩悩:妬み他の幸福を喜ぶ心は、妬みを和らげる。妬みは、「喜」とはまさに逆の心の働きで、他の幸福を憎む心である。この妬みの心の背景には、「自分が他に優位になることで幸福になる」と考える錯覚がある。これに対して、喜の心は、「他の幸福を喜ぶ広い心が、真の幸福の道である」という気づきに基づいている。

さらに深く考察すれば、人は、自と他の幸福を区別し、「幸福は自他の間で奪い合うもの」と錯覚しがちである。そうして、自分のものを「今よりもっと、他人よりももっと」と際限なく求める。しかし、この際限のない欲求がある限り、満たされることはなく、求めても得られなかったり、得たものさえ失ったり、自分より得ている他人への妬みや不満がある。

一方、自と他の幸福を一つと見て、他の幸福を自分の幸福とする広い心を培い、それが本当の幸福であることに気づくならば、不満が根本的に解消する。そして、「喜無量心」ともいわれるが、世界のすべての人々・生き物の幸福を自分の幸福とも見て、共に喜ぶ心には、無量の喜びが宿り、完全に満たされる。よって、釈迦牟尼は、「喜の瞑想によって、不満がなくなる」と説いているのである。

12.「捨」が静める煩悩:怒り釈迦牟尼は、「捨」は、「慈」と同様に、怒りの心を静めると説いている。捨は、前に述べたように、苦楽に傾かず、一喜一憂しない「平静な心」、好き嫌い・差別を超えた「平等な心」、そして、自分の苦しみや、それをもたらす他の悪行に「無関心・怒らない」という意味がある。その意味で、捨の実践が、怒りの心を静めることは自明である。

しかし、捨が怒りを静めるという教えは、実は非常に深い内容を含んでいる。それについては別の章で述べることにする。2016年夏期特別教本『気の霊的科学と人類革新の道 ヨーガ行法と悟りの瞑想』第2章公開 (2017年9月 4日)

第2章 気の霊的科学:人類の革新の可能性

1.気(生命エネルギー)の霊的科学とは「気」とは、体の中を流れる目に見えない生命エネルギーである。その存在は、物理学的には証明されていないが、気の思想を前提とし、それを活用する効果は、例えば、中国医学の鍼灸・指圧の治療法のように、長い歴史の中で経験的に広く認められてきた。

その結果、鍼灸・指圧は、現代では大学で教えられ、国家資格があり、保険医療の対象にもなっているように、WHO(世界保健機関)を含め、公式に認められている事実がある。

さらに、依然として異端の学会ではあるが、トランスパーソナル心理学会などでは、気の存在を何かしら物理量で表せないかという検討・研究がなされるなどしている。

この生命エネルギーを表すために、気という言葉を使うのは、中国の思想の道教・仙道・気功・中国医学などである。一方、ヨーガではプラーナ、チベット仏教では風(ルン)などと呼ばれる。

2.気の通り道:気道に関して

体内には、気が流れる道がある。これを気道という。中国医学では、経絡(けいらく)(経脈(けいみゃく)と絡(らく)脈(みゃく))と言われてよく知られている。ヨーガやチベット仏教では、ナーディ(脈管(みゃっかん))と呼ばれる。

気道の場所も気道の総数も、それぞれの思想・学派によって異なる。中国医学などでは、経脈には、12の正(せい)経(けい)と呼ばれるものと、8の奇(き)経(けい)と呼ばれるものがあるとすることが多い。ヨーガや仏教では、主に3つのナーディがあるとするが、それを含めて72000本ものナーディがあると説かれることが多い。

3.気道の交差点:経穴、気道の密集点:チャクラ

複数の気道が通る交差点があり、これを中国医学では、経(けい)穴(けつ)(ツボ)という。経穴の総数については複数の見解があるが、例えば、350以上の正穴(せいけつ)と250以上の奇(き)穴(けつ)があるという。

そして、チャクラとは、ヨーガや仏教が説く、非常に多くの気道が密集しているところである。後に詳しく述べるが、体内の各種の神経(しんけい)叢(そう)や臓器に関係し、様々な能力や煩悩と関係しているとされる。

4.気の強化と気道の浄化の恩恵:心身の健康・悟りそして、仏教やヨーガにおいては、①気を強化することと、②気道を浄化して気道の中に十分な気がスムーズに流れるようにすることが、その人の心身の健康、煩悩・心のコントロール=悟りを実現するために非常に役立つと考えられている。言い換えれば、「気」と「心」と「体」が深く関係しているというのである。

まず、中国医学では、気の流れが悪い部分に、病気が発生すると考える。その意味で、病気という漢字は、「病んだ気」のために体の疾患=病気が生じるという思想を表している。よって、気を調整することで、病気を治したり、予防したりすることができると考えられている。

また、気と、気持ち=心は、気と体の関係よりも、いっそう深く関係・同期している。気の強さや気道の状態によって、心が大きく変化するのである。気を調整することで、煩悩・心をコントロールし、悟りの大きな助けになるというのである。これについては、後に詳しく述べたい。

そして、体操や呼吸法などの身体の操作を通して、気のコントロールを積極的に行うヨーガをハタ・ヨーガと呼ぶ。これと同じ技法は、ヨーガと同じインドを発祥とする仏教に関しても、密教の中に取り入れられた(特に後期密教とされる密教の中に)。

しかし、気のコントロールを積極的に行うヨーガ・仏教の修行法は、日本には、実質上20世紀後半になるまでは、本格的に輸入されることはなかったと私は考えている。

5.ヨーガのナーディの思想前にも述べたように、気道(ナーディ・脈管)とチャクラの位置や数に関しては、ヨーガ・仏教の各学派・宗派で異なる。私たちは、それらを総合的に研究してきた。

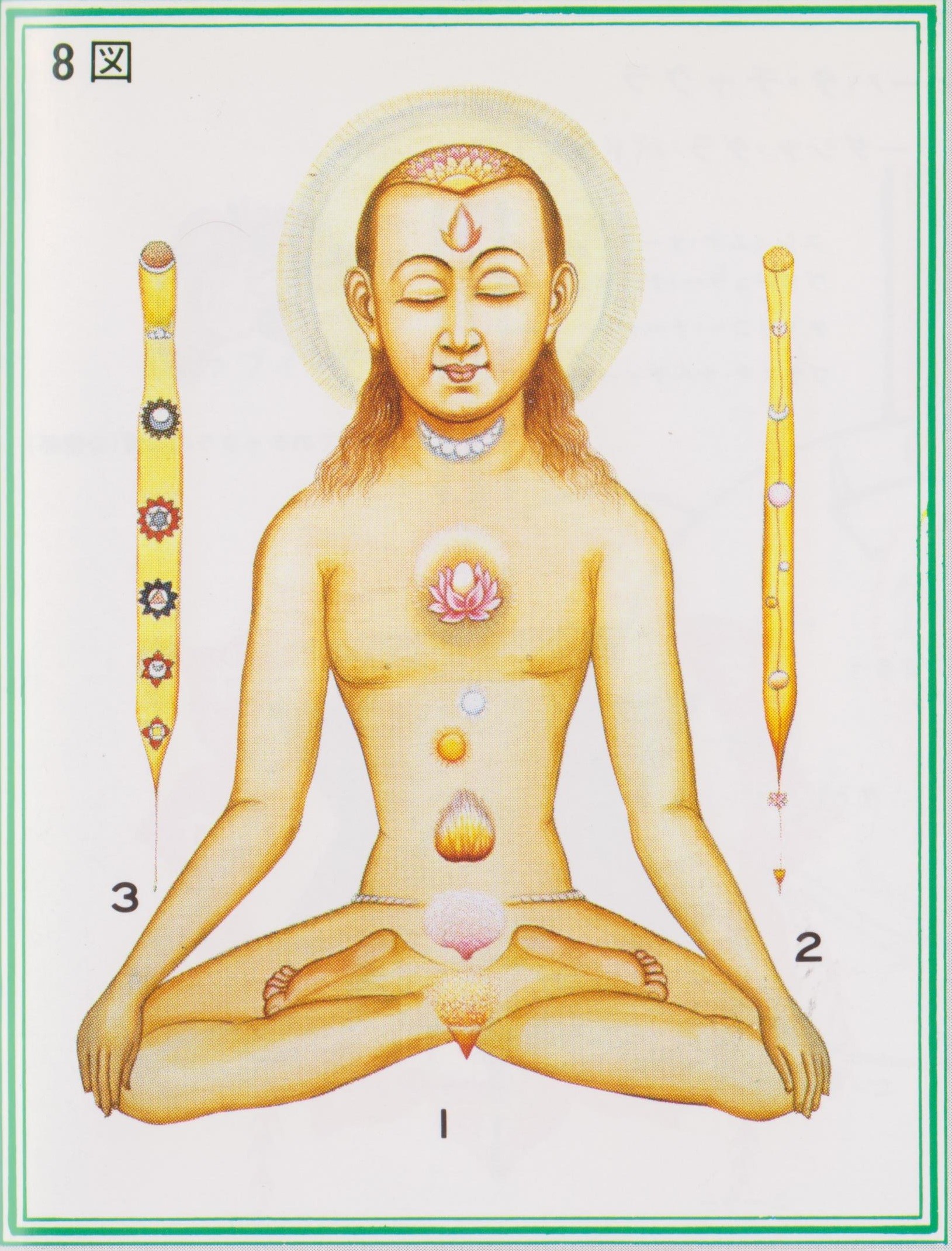

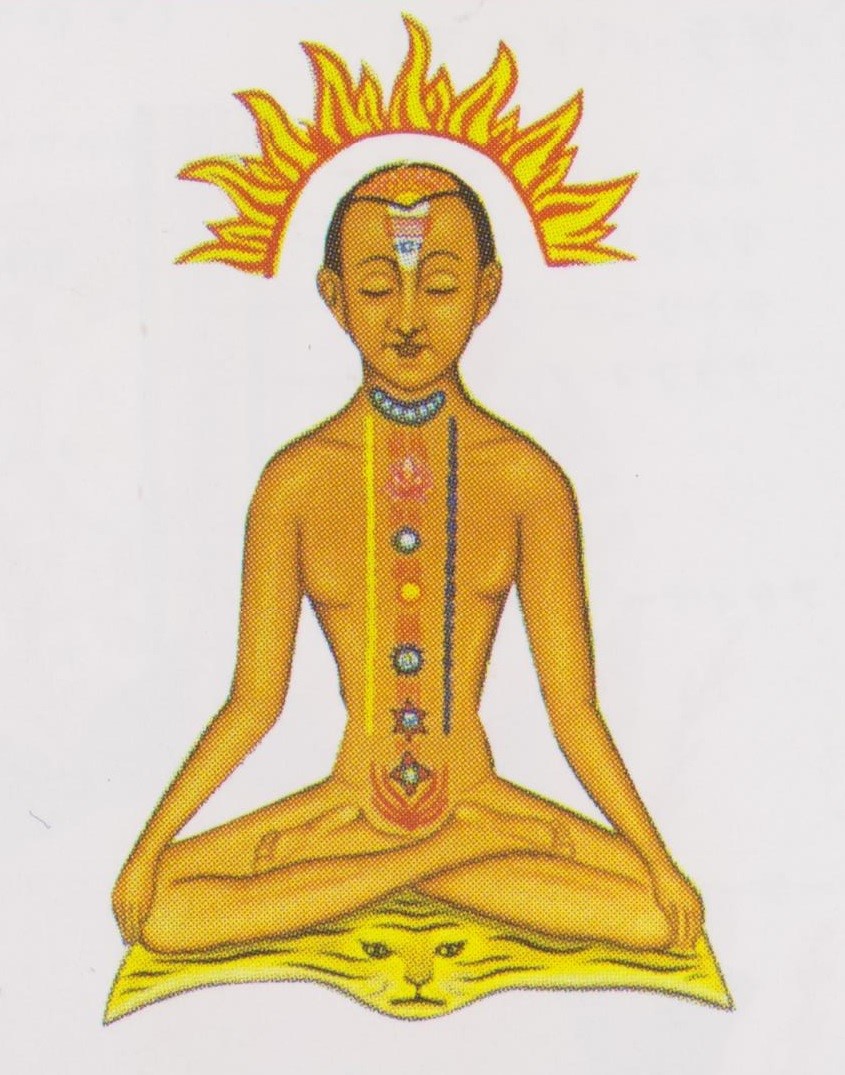

その中で、図A・Bは、著名なヨーガ行者のスワミ・ヨーゲシヴァラナンダ師が解説する、3つのナーディと9つのチャクラの図である(『魂の科学』〈たま出版刊〉より引用)。※図A↓

※図B↓

まず、三つの主要なナーディは、以下の通りである。

①スシュムナー管

尾てい骨から背骨(脊髄)を通って頭頂に至る。中央の気道。②ピンガラ管

尾てい骨からスシュムナー管よりも右側を通って右の鼻に至る。

右側の気道。別名スーリヤ・ナーディ。③イダー管

尾てい骨からスシュムナー管よりも左側を通って左の鼻に至る。

左側の気道。別名チャンドラ・ナーディ。

6.ヨーガのチャクラの思想次に、9つのチャクラの位置と名前は、以下のとおりである。

①頭頂:サハスラーラ・チャクラ

②眉間:アージュニャー・チャクラ

③咽頭部:ヴィシュッダ・チャクラ

④胸部・心臓部:アナーハタ・チャクラ

⑤肝臓部:スーリヤ・チャクラ

⑥膵臓部:チャンドラ(マナス)・チャクラ

⑦上腹部:マニプーラ・チャクラ

⑧下腹部:スヴァディシュターナ・チャクラ

⑨尾てい骨:ムーラダーラ・チャクラヴェーダの聖典では、これらの9つのチャクラが説かれているが、現代のヨーガの導師は、その中のスーリヤ・チャクラとチャンドラ・チャクラを除いた7つのチャクラを主なチャクラとして強調することが少なくない。この7つのチャクラの性質に関しては、『ヨーガ・気功教本』を参照されたい。

なお、ヨーガ行者の体験の中には、これとは異なったピンガラー管・イダー管の位置を体験する者もいる。例えば、ピンガラー管とイダー管が、尾てい骨からそれぞれ直線的に右側か左側を上っていくのではなく、双方ともが左右に蛇行しながら、チャクラの部分でお互いに交差して上っていくものである。これについては、別に解説する。

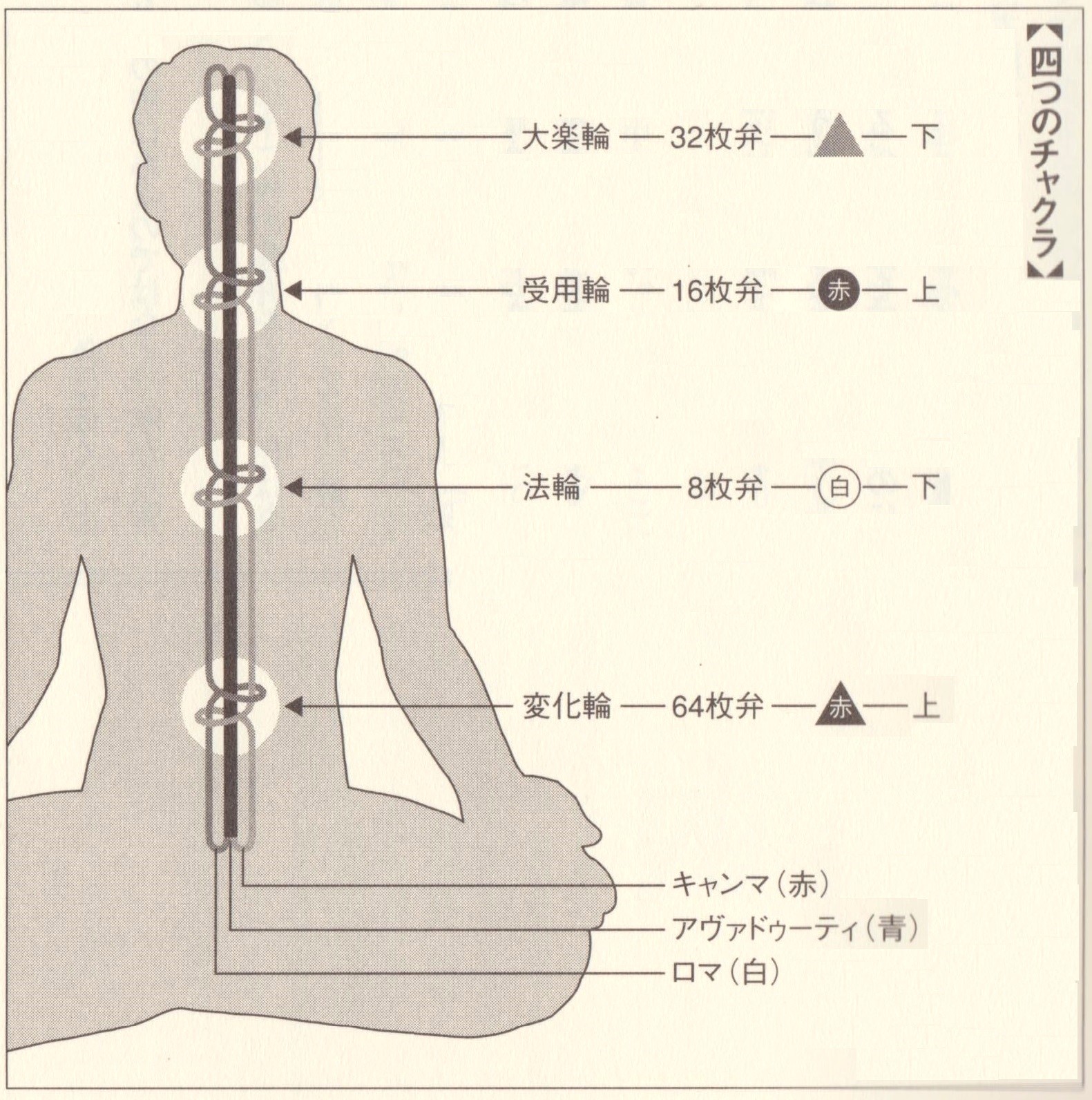

7.仏教のナーディの思想図Cは、チベット仏教の僧侶ツルティム・ケサン師が解説する3つのナーディと4つのチャクラである(『図説マンダラ瞑想法』〈ビイング・ビッグ・プレス刊〉229頁より)。

※図C↓

まず、3つの気道は以下の通りである。①ウマ・アヴァドゥーディ(中央脈管)

下端は性器で、脊髄を通り、頭頂に至る。太さ10ミリ程とも。

※下端は臍(へそ)から指4本分下がった所との表現もある。

※位置が、脊髄ではなく、背骨の前という表現もある。

※管の太さは状況で変わる(右と左の脈管も同じ)。②ロマ・ラサナー(右の脈管)

中央脈管の右側を通り、その下端は中央脈管の下端に、

その右側から繋がり、その上端は眉間の下の鼻の奥に、

その右側から繋がっている。太さ5ミリ程とも。

各チャクラで、中央脈管と左の脈管と絡み合っている。③キャンマ・ララナー(左の脈管)

中央脈管の左側を通り、その下端は中央脈管の下端に、

その左側から繋がり、その上端は眉間の下の鼻の奥に、

その左側から繋がっている。太さ5ミリ程とも。

各チャクラで、中央脈管と右の脈管と絡み合っている。

8.仏教のチャクラの思想次に、4つのチャクラの位置と名称は、以下の通りである。

①頭頂:大楽輪

②咽頭部:受用輪

正確には、喉そのものの中にではなく、喉から背骨側に入った奥のあたりにある。③胸部・心臓部:法輪

正確には、心臓ではなく、両乳房の中央の所から背骨側に入った奥のあたりにある。④臍:変化輪

正確には、臍そのものではなく、臍があるところから背骨側に入った奥のあたりにある。なお、中央の気道の位置として、背骨・脊髄に加え、体の前面、背中とお腹の中間という3つがあるという考えもある。すなわち、体を側面から見て、前側の気道、中央の気道、後側(背骨)の気道である。

9.チャクラでの気道の詰まりが煩悩を生じさせるさて、チャクラの部分で、気道に詰まりがあって、気がうまく流れず、停滞すると、そのチャクラに対応した煩悩が生じる。気道が詰まっているチャクラによって、それぞれ異なる煩悩が生じる。

ただし、気=エネルギーが不足していれば、気道は詰まっていても、その詰まった部分までエネルギーが届いていない状態になる。この場合は、煩悩は生じない。あくまでも、エネルギーが気道の詰まった部分にぶつかり、その流れが遮られている場合に煩悩が生じる。

すなわち、煩悩とは、流れようとするエネルギーと、それを遮る気道の詰まりの間の緊張状態が作るストレスなのである。例えば、性器のところのスヴァディシュターナ・チャクラの部分で気道が詰まると、性欲が生じるのである。

そして、そこで性欲を満たすならば(すなわち射精をするならば)、そのチャクラの部分から、エネルギーが外に漏れだす。その結果として、エネルギーと気道の詰まりの緊張状態は一時的に解消されるから、性欲が消える。しかし、エネルギーが回復して、再び緊張状態が生じると、再び性欲が現れることになる。

10.気道の浄化の重要性:悟り・解脱の道仮に、チャクラの部分の気道の詰まりを取り除くことができたとしたら、緊張状態は解消され、そのチャクラを越えて、エネルギーが上昇する。

そして、すべてのチャクラに詰まりがなくなると、エネルギーは頭頂のサハスラーラ・チャクラに集中する。このチャクラは特別であって、このチャクラにエネルギーが集中すると、悟り・解脱が生じるとされる。

なお、頭頂に至る気道は、中央気道だけである。よって、中央気道にエネルギーが集まるときに、心は不動となり、悟り・解脱に至るといわれることがある。

11.気と気道の3つの状態ここで、エネルギーと気道の状態を以下の3つに分類することで、より理解を深めたいと思う。

①エネルギーが不足している場合

煩悩は生じない。無気力な状態。意志・集中力も弱い。②エネルギーはあるが、気道が詰まり、流れが阻害される場合。

煩悩が生じる。無気力ではないが、煩悩のため心が不安定で、集中も妨げられる。③エネルギーが強く、気道の詰まりもない場合。

煩悩がなく、心が静まり、集中力が強い。高い瞑想状態。

12.各チャクラと各気道と煩悩の関係さて、次に、各チャクラと煩悩の関係であるが、主な7つのチャクラに関しては、『ヨーガ・気功教本』に詳説したので、そちらを参照されたい。

残りの二つの副次的なチャクラのうち、スーリヤ・チャクラは、「太陽のチャクラ」ともいわれ、小さな太陽のような形をしており、肝臓の右側にあって、火元素優位だとされる。食物の消化作用を助けている。

このチャクラの部分で気道が詰まると、怒りが生じるという。それは、実際に怒りを表現せずに、内面に怒り・ストレスをため込んでいる状態の場合もある。この怒りは、ムーラダーラ・チャクラの怒りよりもレベルが高く、単に「嫌だ嫌だ」というのではなく、他人の問題に対して怒る場合などがある。

チャンドラ・チャクラは、「月のチャクラ」ともいわれ、球形であり、膵臓と脾臓の近くにあり、膵液の分泌に関係しているとされる。

このチャクラで気道が詰まると、無智の煩悩が生じる。無智とは、仏教では根本煩悩といわれ、物が正しく考えられない状態である。具体的には、単純に物が考えられない愚鈍な状態、動きが鈍い、目先の快楽に偏る、怠惰である、(自己中心で)他に冷淡・無関心といった状態をもたらす。さらに、間違った霊的・宗教的な探求・魔境、イメージ上の性欲、覚醒剤の使用にも関係するともいわれる。

13.3つの気道と煩悩の関係中央・右・左の3つの気道が、仏教の3つの根本煩悩である貪(貪り)・瞋(怒り)・痴(無智)に関係しているという考えがある。どう対応するかというと、以下のとおりである。

①中央気道:貪り・執着

どういう対象への貪りかは、どのチャクラの部位で、中央気道が詰まるかによる。

なお、この気道だけは、他の気道と異なり、頭頂のチャクラに通じており、どこも詰まっていなければ、解脱・悟り・真理に対する貪り=探求心・求道心が生じることになる。②右気道:怒り

どういう性質の怒りかは、どのチャクラの部位で、右気道が詰まるかによる。③左気道:無智

どういう性質の無智かは、どのチャクラの部位で、左気道が詰まるかによる。

14.各チャクラの3つの詰まりこの3つの気道は、各チャクラを通っている。そこで、各チャクラの中央や右側や左側で気道が詰まっているならば、そのチャクラに対応する煩悩に加え、貪り・怒り・無智の煩悩も、加わっている可能性がある。

例えば、スヴァディシュターナ・チャクラの右側で詰まっている場合は、そのチャクラに対応する煩悩である性欲に関係する怒り、例えば、異性への性愛に絡んだ怒りが生じる可能性がある。

こうして、サハスラーラ・チャクラを除くと6つの主なチャクラがあるが、それぞれが3つの気道と関係しているので、全部で18か所の詰まりのポイントがあることになる。それに加え、チャンドラとスーリヤの2つのチャクラがある。

15.気道の浄化の方法:身体行法・瞑想・戒律・聖地気道の浄化の方法としては、物理的な方法、すなわち、ハタ・ヨーガなどの身体行法によるものと、精神的な方法がある。

ハタ・ヨーガなどの身体行法として、アーサナ、プラーナーヤーマ、ムドラーが有効である。この詳細は『ヨーガ・気功教本』を参照されたい。

なぜ有効かというと、気道の詰まりは、経験的に言って、①筋肉や関節をほぐす、②血流を増大させる、③体を温める、④深い十分な呼吸によって浄化することができるからである。よって、アーサナ(体操・体位法)やプラーナーヤーマ(呼吸法・調気法)が有効なのである。

また、ヨーガ行法以外にも、同じような効果を持つ修行法として、気功の行法、歩行瞑想、(温泉の)入浴などは有効である。また、中国医学の鍼灸・指圧・マッサージなどが、気道の浄化に有効な理由もわかるだろう。

なお、プラーナーヤーマやムドラーは、尾てい骨に眠っているプラーナ(気・生命エネルギー)の親玉ともいうべきクンダリニー(宇宙エネルギー・根源的生命エネルギー)を覚醒させる効果がある。

このクンダリニーが覚醒すると、その力強いエネルギーの上昇によって、ナーディを物理的に浄化することもできる。たとえて言えば、詰まった配管を高圧洗浄するようなものである。

次に、精神的な方法であるが、一つは、煩悩を和らげる瞑想である。気道の詰まりは、煩悩と一体不可分である。よって、何かしらの精神的な作業、煩悩を和らげる効果を持つ思索ないしは精神集中によって、煩悩が和らげば、同時に気道も浄化されることになる。これは、ヨーガでは、ジュニャーナ・ヨーガやラージャ・ヨーガの実践に分類されるだろう。

二つ目は、日ごろから悪行を慎み、善行に励むことである。宗教的な表現では、戒律を守る、功徳を積むことである。悪行は、煩悩を増大させ、気道を詰まらせる。言い換えれば、気道を詰まらせているものが、煩悩の原因である悪いカルマという考え方がある。

なお、カルマ(業)とは、過去の行為の後に残存する潜在的な力のことをいうが、悪いカルマは気道を詰まらせ、良いカルマは気道を解放する力・効果を持っているということである。

よって、日ごろから悪行を慎み、善行に励めば、おのずと気道は浄化される。ただし、それだけでは、十分には浄化できないために、上記の身体行法や瞑想などによっても浄化するのである。

三つ目は、神聖な環境に身を置くことである。体の中の気(内気)の状態は、体の外の環境の気(外気)の状態と繋がっており、大きな影響を受ける。すなわち、神聖な気・波動に満ちた聖地に身を置くと、内気も浄化することができるのである。

ひかりの輪では、修行の四つの柱として、①教学(正しい考え方の学習)、②功徳(悪行の抑止と善行の励行)、③行法(身体行法や瞑想実践)、④聖地巡り(や自宅の霊的な浄化)を掲げている。これは皆、気を強化し、気道を浄化する効果がある。

16.善悪を感じる身体への進化:人類の革新へ気を強化し、気道を浄化することに成功すると、エネルギーがスムーズに身体を流れていく結果として、心身が軽快で楽になり、心の安定と広がりが生じる。また、クンダリニーの覚醒に成功すると、そのエネルギーによって、内的な歓喜も生じる。

そして、これは、修行者が悪行を回避し善行を励行する上で、非常に重要な変化をもたらす。というのは、奪い合いなどの悪行をなせば、気道を詰まらせ気を弱めるため、心身が不快となり、分かち合いなどの善行をなせば、心身が心地よくなるからである。

普通の人は、煩悩・欲望・奪い合いなどは、頭では「悪い」とわかっているが、体や心がそれを求めてしまう。また、逆に、分かち合い・慈悲は、頭では「善い」とわかっているが、体や心は「辛い」と感じる。

つまり、頭と心と体がバラバラであり、理性と感性が、矛盾・葛藤しているのである。これが、現代の社会になっても依然として、個々人が善悪を十分に分別して行動できない理由であるし、無数の事件・紛争が続いている理由である。

しかし、気の強化と浄化を進めていくならば、善いことをすれば心身も「気持ちよい」と感じ、悪いことをすれば心身も「気持ち悪い」と感じる状態に、いわば「進化」することができるのである。

言い換えれば、善悪を理解する頭に加え、「善悪を感じる体」を持つことができるようになる。これは、都市文明が始まって以来、数千年もの間、人類が現在に至っても克服できていない奪い合いや戦争を乗り越えるための決め手になるのではないだろうか。だとすれば、これは、人類の革新・進化であろう。

17.ヨーガや仏道修行の様々な恩恵:高い集中力などここで、気を強化・浄化するヨーガや仏道修行の恩恵を列挙しておきたいと思う。

第一に、それは、悟り、すなわち、心の安定と広がりを与える。そして、心の安定は、正しい判断力や直観力を含めた智慧を高めることになる。

第二に、気の状態と密接に関連する心身の健康を向上させる。そして、心身を軽快で楽にして、究極的には、内的な歓喜をもたらす。

第三に、物事の達成・人生の成功をもたらす。すでに述べた安定した心、智慧、健康に加え、気の強化・浄化ができていれば、前に述べたように物事を実現するために必要な強い意志・集中力が得られるのである。

特に、仏教・ヨーガの修行が深まると、禅定・サマディなどと呼ばれる深い瞑想状態に至る。それは、心が深く安定し、非常に高い集中力を持った状態である。無心の集中力とでもいうべき状態である。

これは、スポーツの世界で選手が最高のパフォーマンスを発揮する際の特殊な心理状態である「ゾーン状態」や、心理学で何もかもが流れるようにうまくいく心理状態とされる「フロー状態」に深く通じるものである。

その状態に入った選手は、勝敗の結果を気にする雑念がなく、無思考の状態であり、流れるように最善の動きをするという。まさに、無欲の極限的な集中状態である。

そして、これを偶然・偶発的に体験するのではなく、継続的な訓練によって作り出そうとするのが、ヨーガや仏教の禅定・サマディの修行である。2016年GW特別教本『新しい幸福と成長の哲学』第1章公開 (2017年9月 4日)

第1章 仏教の幸福哲学:心が作り出す幸不幸

1 一般的な幸福観

一般には、「今よりもっと」「他人よりもっと」と、何かの喜びを求めて、それを得ることで幸福になると考える。しかし、実際には、多くの場合、必ずしもそうできないので、人は苦しむ。求めても得られず、むしろ失う場合もある。求めれば奪い合いが深まるから、他と苦しめ合う場合も多い。結果として、「求めても得られない幸福という苦しみ」が生じる。言い換えれば、「逃げようとしても逃げられない苦しみ」が生じる。

2 苦と楽は表裏という思想このことを仏教の説く人の心の仕組み(仏教の心理学)に基づいて、もう少し詳しく分析すると、「苦と楽は表裏である」という道理があることがわかる。

第一に、「楽の裏に苦がある」ということである。例えば、人は、何かの幸福を得ても、ずっと満足することはなく、それに飽き足りなくなって、もっと欲しくなる。特に、他と比較して、「自分も他人と同じように欲しい」、さらには「他人よりも欲しい」と思う。先ほど述べたように「今よりもっと」「他人よりもっと」ということである。こうして、健やかに生きていくに十分なものを得ていても、それ以上に欲求する。

しかし、こうして果てしなく欲求すると、様々な苦しみを招く。そもそも、際限ない欲求自体がストレスである。求めても得られない苦しみが生じる。さらに、得たものさえ失う苦しみがある。そして、求めるほど、他との奪い合いは激しくなり、それによって苦しむこともある。

第二に、第一と逆に、「苦の裏の楽」がある。苦しみは、後に様々な幸福に繋がる面がある。人は、苦しみがあるから努力し、成長する面がある。苦しみが自分を鍛えて成長を促すのである。

そして、究極的には、苦しみは、仏教的な悟り・慈悲の原動力になる。というのは、すべての苦しみは、「私」と「私のもの」に過剰に執着すること(自我執着)によって生じるので、(仏教的な悟りの教えを知る者にとっては)苦しみを体験することは、自我執着を弱めて悟りに近づこうとする動機を強めるからである。

さらに、苦しみの体験こそが、悟りの終着点である慈悲の心を培う上で役に立つ。自己の苦しみの体験が、他の苦しみを理解して慈悲を培う土台となるからである。

3 仏教的な幸福観:苦楽に頓着せず、分かち合う幸福苦楽が表裏であることを踏まえ、仏教が説く「真の幸福」とは何かと言うと、楽を過剰に貪らずに、足るを知って、他者と楽を分かち合って、幸福になることである。この「足るを知る」とは、今ある多くの恵みに気づいて感謝し、その恩返しとして他と楽を分かち合うとも表現できる。

その意味で、これは、①今ある幸福に気づくこと、②他者と幸福を分かち合うことによる幸福である。言い換えれば、「(今ある幸福に)気づく幸福」と「分かち合いの幸福」である。言い換えると、感謝と分かち合いの幸福、知足と慈悲の幸福である。

一方、「今よりもっと・他人よりもっと」と幸福を求めることは、現状への不満に基づいて、他者から奪い勝って、幸福を得ようとするものである。言い換えると、「(今ないものを)未来に求める幸福」であり、「奪い勝つ幸福」である。不満と奪い合い、貪りと奪い合いの幸福である。

そして、仏教的な幸福観では、苦しみに対しては、苦しみを過剰に厭わずに、苦しみの裏にある喜びに気づいて、苦しみを喜びに変えて幸福になる。これは、苦しみにも感謝することに繋がる。

さらに、これに基づいて、他者の苦しみに関しても、それを分かち合うことによって、他者だけでなく、自分も幸福になると考える。よって、楽とともに苦しみをも分かち合って、苦楽を分かち合うことで幸福になるとする。

一方、一般的な幸福観では、苦しみに対しては、それからなるべく逃げようとして、その中で、他者と苦しみを押し付け合う面がある。楽を奪い合い、苦しみを押し付け合うのである。

なお、仏教が説く慈悲とは、まさに他と苦楽を分かちあうことと表現できる。慈悲の慈は、他に楽を与えることとされる。悲は、他の苦しみを(自己の苦しみのように)悲しみ、それを取り除くこととされる。こうして、慈悲とは、苦楽の分かち合いにほかならない。そして、仏陀の持つ大慈悲の心とは、すべての人々・生き物に対する慈悲である。

4 仏教的な幸福観・生き方の恩恵上記の仏教的な幸福観、すなわち、楽を過剰に貪らずに足るを知り、苦を過剰に嫌がらずに喜びに変え、他者と苦楽を分かちあう幸福観・生き方には、気づきにくいが、実際には、様々な重要な恩恵がある。

第一に、心の安定と広がりである。苦楽に過剰に頓着して、一喜一憂しないために、心は安定している。また、他と楽を奪い合わず(苦を押し付け合わずに)、分かち合うので、心が広がる。これは、自分と他人の真の幸福が一体であると気づいて、自と他(の幸福)を区別しないため、心が広がるとも表現できるだろう。

第二に、深い智恵(智慧)、すなわち、物事を正しく認識する力が生じる。合理的な判断力や直観力などが生じる。心が安定していると物事を正しく見ることができる。波立つ感情に左右されずに、合理的な判断ができる。さらに、心が静まっている時にこそ、直感が働きやすい。

第三に、健康・長寿をもたらす。心が安定し、ストレスが少なければ、ストレスを原因とした悪い生活習慣による様々な病気(生活習慣病)、心因性の病気、そして、免疫力の低下を防ぐことができる。

また、東洋医学の思想で言えば、心が安定して広がっていると、体の中の目に見えないエネルギー(気)の流れがスムーズになり、心身の健康をもたらす。逆に、気の流れが悪い所が病気になる(そもそも「病気」という漢字の意味は、病気が「病んだ気の流れ」によって生じることを意味している)。

第四に、良い人間関係をもたらす。これは、他と奪い合わず、苦楽を分かち合う生き方をするのであるから、自明であろう。

さらに、仏教的な生き方は、こうした様々な恩恵を得つつ、継続的な地道な努力によって、(他者・全体のために)有意義な事柄をなす人生を送ることができる。

5 仏教的な幸福観と競争に関して他と幸福を奪い合わないとする仏教的な幸福観は、必ずしも競争を否定するものではない。なぜならば、競争には二つのタイプがあるからである。ないしは、競争する人の姿勢には、二つのタイプがあるからである。

一つ目は、互い・全体が向上する切磋琢磨としての競争である。これは、仏教的な幸福観と矛盾せずに合致する、他者・全体への愛・慈悲の実践と解釈できる。

実際に、切磋琢磨が全くなければ、馴れ合い・腐敗・堕落・怠惰などで、皆で悪い方向に行く場合も少なくない。この意味で、競争による切磋琢磨により、お互いの良い所を見て学び合う機会や、お互いの問題点を指摘し合って解消し合う機会を得て、互いの努力を深めることは有意義だろう。

二つ目は、自分が勝つことだけを目的とした競争である。これは、他に勝ったり負けたりして、互いの成長を図るのではなく、自分の勝利だけを至上とする姿勢である。これは、優越感を満たすことだけが目的とも表現できるだろう。

これは、仏教的な幸福観とは合致しない。他の勝利を憎み、他者・全体への愛は育たない。負けた場合は、卑屈・妬みに苦しむ。よく勝つ者でも、長い間には、落ち目があり、それに苦しむ。老化のため、勝つ力は、誰でも尻すぼみである。

さらに、勝利至上主義は、競争自体を損なう。負けることを強く嫌がって、競争自体を避ける場合がある。これでは、切磋琢磨し合う者(競争の参加者)が減る。優越感を満たす欲求が強いと、そうできない場合には、強い劣等感が生じる。別の問題として、競争上のルール違反、不正行為をなす者が出る。嘘・偽装・盗作・中傷など。これは、本来の切磋琢磨による成長・向上を妨げる。現代社会の競争に多いのではないだろうか。

6 幸不幸を含めた全ては心の現れ「苦楽は表裏であって、苦楽の分かち合いが真の幸福の道」と説く仏教の教えを言い換えれば、「苦しみは煩悩から生じ、真の喜びは慈悲から生じる」ということになる。

そして、この教えの土台には、「苦楽、幸不幸は、自分の心が作り出す」という思想がある。これは、心の持ち方、視点、価値観を変えれば、より幸福を感じることや、不幸・苦しみを和らげることができるということである。

そもそも、仏教では、幸不幸に限らず、「全ては心の現れ」とも説く。実際に、私たちが感じる「外界」とは、実際には脳内の情報であって、外界を直接に感じたものではない。外界の刺激は、感覚器官が、脳に伝える信号を出すきっかけにはなるが、脳が感じるもの自体ではなく、信号を受け取った脳は、関連した情報を瞬時に引き出し、それら全体を私たちは感じている。

この際、それが良いとか悪いとか、楽であるとか苦であるといった印象も生じる。こうして、私の脳・意識・心が、いろいろな解釈を加えている。よって、同じものを体験しても、異なる人には、異なった体験・印象が生じる。人によって、同じものに対する良し悪し・苦楽の印象も異なる。こうして、一人に一つの宇宙(の体験)がある。私たちが「外界」と呼ぶものは、「自分の脳・心の中にある外界」の体験である。

これは、一部において、自分の夢の中に現れる他人が、自分の意識が作った他人にすぎないことと似ている面がある。現実の体験も夢の体験も、脳内の情報の体験である点は違いがないからだ。目に見えるものは「目の前」にあると感じられるが、実際には「目の後ろ」にある脳内の情報である。そのため、現実と同じほどリアルな夢を見る場合もある。

こうして、「外界」と呼ばれる体験が、自分の意識の中の体験であるならば、自分の意識・考え方・心の持ち方・視点などを変えることで、その「外界」の感じ方を大きく変えることができると仏教は説く。具体的には、喜びを感じなかったものに喜びを感じることも、苦しみを感じたものに喜びを感じることもできる。以下にいくつかの事例を挙げて、これを説明する。

7 貪りを捨て、感謝の心を持つと、大きな喜びが生じる人の心には、際限のない欲求(貪り)がある。どんなに得ても、満足せず、もっと欲しくなる。すでに得たものは、どんなに多くても、当然のものとなって、飽きてしまう。特に、他人と比較して、「他人と同じように得たい」、「他人よりももっと得たい」と感じる。自分と他人がともに多くを得ていても、お互いの間の差に意識が集中し、「(他よりも)もっと欲しい」と感じるのである。これは「優越感を満たしたい」という欲求が背景にあるからだろう。

そのため、我々の住む「21世紀の日本社会」は、客観的に見れば、「人類史上最も恵まれた社会」と言っても過言ではないが、ほとんどの日本人には、「最も恵まれた社会」のようには感じられていないだろう。毎日見る日本社会の印象は、大して変わり映えせず、楽しいこともあるが、いろいろ嫌なこともあるといった印象だろう。人によって、楽しいことが少なく、嫌なことが多いと感じているかもしれない。

しかし、客観的には、今現在の他の国々と比較しても、世界最高の長寿、突出した安全性、有数の豊かさがある。さらに、現在の人類が生まれて以来30万年の間に、一説では5000億もの人類が生まれたともいわれるが、その5000億の中で、僅かに70億のみが、21世紀に生き、1億3千万のみが、21世紀の日本社会に生きている。

仮に、イエスや仏陀の時代の人々が、現代日本にタイムトラベルしてきたら、これこそが、極楽浄土・千年王国と思うかもしれない。科学技術と物資の豊かさ。人種・民族・性・階級による差別や、暴力の支配を否定した平等主義・民主主義の社会と、その中で育った人々の意識や言動。それは、高度な科学と高徳の人々が集う仏教伝説の理想郷である「シャンバラ」とさえ、映るかもしれない。

言い換えれば、様々な物資・技術・思想・規範・制度など、私たちの日常は、先人の血と汗の結晶によって作られた膨大な贈り物に満ちている。私たちが、得ているものを当然と見る貪りの心を捨てて、得ている恵みの大きさに気づこうとする感謝の心を持てば、21世紀の日本社会は、貴重な宝に満ちた世界と感じられるのではないだろうか。

この意味で、外界に恵みを感じる時は、私たちは、「感謝」という「心の豊かさ」の投影を見ているのではないだろうか。逆に、外界に不満ばかりを感じる時は、私たちは「貪り」という私たちの「心の貧しさ」の投影を見ているのではないだろうか。

8 幸福を求めても得られない苦しみに対して

多くの人が、幸福を求めても、なかなか得られないという苦しみを抱えているだろう。しかし、幸福は心が作り出すという視点から見れば、それも、心の持ち方が問題なのである。具体的には、例えば、以下のような問題がある。(1)とらわれ過ぎている

すでに述べたように、苦しみの原因として、過剰な欲求・とらわれがある。よって、「それなしではいけないのか」、「多くの人々がなしで生きているのではないか」と自問するとよいのではないか。

ただし、これは、「いかなる欲求も捨て、何もしなければよい」と主張しているのではない。何か有意義で重要な事柄を実現しようとする場合でも、とらわれ過ぎない方が逆にうまくいくからである。

とらわれ過ぎると、心身が緊張して、最善の思考・行動が妨げられる。そうした場合は、とらわれを減らすとうまくいく。前に述べたように、心が静まると、物事を正しく見ることができるし、最善の行動ができる。

よって、そうした時は「あまりうまくやろうと思わない方がうまくいく」と自分に言い聞かせるとよいだろう。これは、格言で言えば、「急がば回れ」、「果報は寝て待て」、「笑う門には福来たる」、「急いては事をし損じる」、「勝つと思うな、思えば負けよ」といったものに通じるものである。(2)すでにある幸福を見ようとしない

今は得ていない幸福を、未来に得ることが幸福だとばかり考えている。言い換えると、感謝が少なく(足るを知らず)、自分よりも恵まれている人ばかり見て(妬み)、恵まれていない人のことは考えない(慈悲に乏しい)。

21世紀の日本社会が、客観的には人類史上最も恵まれた社会であるように、実際には、(自分も他人も)得ている幸福の方が、まだ得ていない幸福よりも膨大である。しかし、これに気づいて感じることはない。というのは、常に「今よりもっと」「他人よりもっと」と求めて、「皆が得ているものは当たり前だ」と思っているからである。これは貪りの心が生じさせる苦しみである。(3)他の幸福を喜びとしない

常に自分が(他よりも)幸福になることばかりを考えている。「自分の幸福は喜びだが、他の幸福は妬ましく、自分には苦しみだ」と思い込んでいる。言い換えれば、「幸福は、自分と他人の間で奪い合うもの」とばかり考えている。

しかし、実際には、「他の幸福を自分の喜びとする」という幸福がある。言い換えると、「広く温かい心による幸福」とも表現できるだろう。そして、これには非常に多くの恩恵がある。

まず、広い心自体が、生理的に心地良いものである。そして、これには、他との奪い合いがなく、分かち合いがあるから、精神的な安定や健康、さらには、良好な人間関係が得られることになる。

また、これは、加齢とともに失われる幸福ではなく、心の訓練を続ければ、死ぬまで増大していく喜びである。そして、自分は1人だが、他は無数に存在するから、自分の幸福だけを喜びにするよりも、はるかに多くの(無数の)喜びを得ることができる。(4)分かち合うものこそ、最高のものと気づいていない

「他人より多くを得ることが幸福だ」と思い込んでいるために、実際には「他と分かち合っているものこそ、最高のものである」と気づくことができない。自分のものだけを喜びとし、他人のものは妬ましく思う中で、共有しているものの価値・喜びを見失っているのである。

実際には、この世界で最も価値があるものは、自分のものも他人のものも、自分も他人もすべてを含み、生み出し、包んでいる、宇宙、地球、大自然の万物であろう。その素晴らしさ・価値を感じることができない。

逆に、宇宙万物に比べれば、極めて卑小であって、さらに長続きしないものが、自分や他人の財産・地位・名誉である。しかし、そうしたものが、自分のものか、他人のものかに関して、滑稽なほどに、一喜一憂している。言い換えれば、真の幸福(=万人と分かち合っているもの)に気づいていないため、偽りの幸福を追い求めて、苦しんでいるとも表現できるだろう。

9 「逃げられない苦しみ」という悩みに関して次に、逃げられない苦しみに悩んでいる場合である。苦しみがあっても、逃げることができれば、そうすればよいし、たいていの人は、すでにそうしているだろう。しかし、人生には、なかなか逃げられない苦しみがある。

これに対しては、心の持ち方・視点を変えて解消することが唯一の対処法である。逆に言えば、「心の持ち方が、苦しみを作り出している」と考えるのである。具体的には、例えば、以下のような心の問題が、苦しみを作り出す。(1)実際よりも悪いと考えている

苦しみを増大させる一つの要因は、実際よりも、苦しみを過大視すること。実際よりも悪いと考える。例えば、何か嫌なことを経験する時だけでなく、する前も、した後も「嫌だ」と思い、そのため、合間なく、ずっと苦しむなど。「苦しみが永続し、合間がない」と感じる。

実際には、苦しみは、時とともに消えていくものだし、生じたり消えたりと合間もあるものである。これは、(苦しみを過剰に)嫌悪するために生じる苦しみである。

よって、「それは、それほど悪いのか」と自問するとよいのではないか。(2)良い面もあることに気づかない

先ほど述べたように、苦しみの裏側には喜びがあり、苦しみは、人の努力・成長をもたらす。仏教的な悟りの原動力や慈悲の土台にもなる。言い換えると、目先は苦しみであっても、その先には様々な恩恵がある。

しかし、このことに気づかずに、苦しみは、「悪い」とばかり考えてしまう。同じように、目先の喜びに対しては、その先にある苦しみに気づかずに、それに流されてしまう。

よって、「それは、良い面もあるのではないか」と自問するとよいのではないか。(3)必要な面があることに気づかない

全く苦しみがなければ、本当の努力・成長はできないだろうし、悟り・慈悲を培うこともできないとすれば、全く苦しみがないことは恐ろしいことであり、一定の苦しみは、人に必要なものだろう。ところが、私たちは、無意識的に、「苦しみは、なるべくない方がよい」と考えてしまう。

よって、「(この苦しみは)必要なのではないか」「自分の抱えている苦しみは多すぎるのか、それとも少なすぎるくらいなのか」などと自問するとよいのではないか。

なお、仏陀の教えは、苦行主義を否定している。言い換えれば、苦しめば苦しむほどよいとは主張していない。快楽主義も苦行主義も否定する。これは、楽にも苦にも偏らない中道とされる。

10 各種の苦しみの裏にある喜び・恩恵の事例次に、批判、失敗・挫折、経済苦、病苦といった、よくある苦しみに関して、その裏側にある恩恵を意識する瞑想について述べる。

(1)批判全く批判がなければ、必要な反省・成長ができるか。自分の欠点全てを自分で気づくことができるか。批判は、反省・成長に必要であり、将来の称賛をもたらす。さらには、自己愛を弱め、悟りに近づく機会も与える。

(2)失敗

全く失敗・挫折がなければ、本当に成功できるか。真の成功とは、失敗とその反省・改善の努力から生じるのではないか。失敗は成功の元であり、すなわち、成功へのステップである。

(3)経済苦

全く経済苦がなければ、本当に豊かになれるか。経済苦は、質素倹約の智恵を生み、その意味で、浪費を解消し、安定した豊かさをもたらす。また、経済苦の体験は、貧しい人たちへの慈悲や、自分のものに執着せずに、宇宙万物を自分の本当の宝とする悟りの境地の土台となる。

(4)病苦

全く病苦がなければ、本当に健康になれるだろうか。何か一つ病気があると、体をいたわり長生きするが(一病息災)、健康自慢の人は、過信のため、早死にする場合が多いという。さらに、病苦の時こそ、自分一人で生きているのではないと気づき、他者への感謝・謙虚な心が芽生えることも多い。さらに、老いや死の苦とともに、自我執着を越え、悟りの境地に至る助けになる。

11 敵と友も心が作り出す人にとって、最大の苦しみの対象の一つである「敵」という存在も、自分の心の持ち方が作り出す面がある。すなわち、心の持ち方によって、友が敵に見えるし、逆に敵を友と見ることも可能なのである。以下に、その事例を挙げる

(1)妬み:優れた他者(仏)が敵(悪魔)に見える

「自分が一番になりたい」、「独占したい」という欲求が強いと、優れた他者は、妬みのために、自分の邪魔・敵に見える。その場合は、本来は自分を幸福に導く仏陀のような人でさえ、悪魔のように見えてしまう。

しかし、純粋に自分が向上・成長して幸福になろうとすれば、優れた他者こそは、自分の見本となり、向上・成長に不可欠である。良き切磋琢磨の相手である好敵手は、敵ではなくて、最大の助力者・最大の友ともなり得る存在である。(2)怠惰:自分を批判する者は全て敵と見える

批判は辛いが、自分では気づかない自分の問題点を知って成長する機会を得る場合もある。実際に、他人は、自分の成長を期待して、批判する場合も少なくない(逆に言えば、批判されなくなったら、見捨てられているのかもしれない)。また、たとえ理不尽な批判であっても、自分の精神力・忍耐力を鍛える機会として活かすこともできる。

よって、向上心が強ければ、自分を批判する者が、「自分の成長の助力者」と見えるが、怠惰と未熟な自己愛が強いと、「敵」と見えやすいことがわかる。(3)コンプレックス:いろいろな人が敵に見える

コンプレックスが強い場合、「他人が自分を嫌っている」とか、「不当な扱いをしている」と、すぐに考えやすい。一種の被害妄想である。すると、多くの人を敵と見やすくなってしまう。これは、劣等感・自己嫌悪・卑屈が背景にあって、それが、他への過剰な嫌悪に繋がるという心理構造である。

(4)悟りの心:憎むべき敵さえも、仏に見える

自分を憎む敵対者も、悟りを求める者には、悟りへの重要な助力者・原動力になる。というのは、自分が、自我執着を弱めるならば、敵対者による苦しみも弱まるからである。

よって、いにしえの仏道修行者は、敵対者を重要な修行課題としてきた。悪魔さえも、自分の悟りを促す、仏の化身・仏法の守護神と見る瞑想や、仏陀と父母と敵対者をすべて平等に愛する瞑想もある。

こうして、心の持ち方によって、仏が悪魔に見えることもあるし、逆に悪魔が仏に見えることもある。

12 苦しみを和らげる仏教の三毒の教え前に述べたように、仏教は、苦しみは煩悩が作り出すと説く。そして、煩悩の中には、三つの根本的な煩悩(三毒)があるという教えがある。その三毒とは、貪り・怒り・無智などと訳される(貪(とん)・瞋(じん)・痴(ち))。

よって、日常生活でいろいろな苦しみを感じた時に、「この三毒が原因ではないか」と自問してみることは有益である。そして、自分に思い当たる節があれば、苦しみが和らぐだろう。具体的には、以下のように自問・瞑想するのである。(1)貪り=欲張り過ぎ

貪りとは、過剰な欲求、欲張り過ぎである。あれやこれや求め過ぎれば、得られない場合の苦しみや不安は増大する。よって、苦しみを感じている時に、「(本当に必要なものではないのに何かを)欲張り過ぎていないか」と自問してみるとよいだろう。これは、前に述べた、とらわれ過ぎによる苦しみと同じである。

(2)怒り=嫌がり過ぎ

怒りとは、よりわかりやすく言えば嫌悪であり、嫌がり過ぎである。よって、苦しみを感じている時に、「(それを苦しみだとばかり考えて、何かを)嫌がり過ぎていないか」と自問してみるとよいだろう。これは、前に述べた、苦しみの過大視や、苦しみを悪いとばかり考え、その裏の良さ・必要性を理解していない場合と同じである。

(3)無智=怠け過ぎなど

無智は、三つの根本煩悩の中でも、さらに根本的な煩悩である。すなわち、貪りと怒りも、無智から生じている。それは、物事をありのままに見ることができない(縁起や空を理解できない)ために、自と他の幸福を区別し、苦楽表裏を理解せずに、「自分だけが早く楽に幸福になろう」とする意識状態である。そのため、無智は怠惰を含んでいる。

よって、苦しみを感じている時に、「(その原因が)何か必要な努力を怠っているからではないか」と自問して、思い当たる節がないかを考えてみるとよいだろう。というのは、人は、最初は、必要な努力を認識していても、怠惰によって、それを実行したくない場合、それを忘れてしまい、その後は、なぜ苦しんでいるのかが、わからなくなるからである。