新着情報 <仏教思想>

- 2024/09/24

- 『最新心理学が裏付ける仏教の悟りの思想と、始まる悟りの大衆化』(2024年5月1日 東京 前半74min 後半96min)

- 2024/09/18

- 『釈迦の教え=初期仏教の本質は宗教ではなく高度な心理学!』(2024年8月10日 東京 55min)

- 2024/09/15

- 『最新脳科学が説く感情と心身の健康と関係』(2024年5月2日 東京 84min)

- 2024/09/14

- 『21世紀を幸福に生きる新しい仏教的思想と、始まる悟りの大衆化』(2024年8月12日 東京 79min)

- 2024/06/21

- 仏教・宗教の歴史の総括とこれからの思想

- 2024/04/18

- 「『仏教の思想』講義のカリキュラム」 のお知らせ

- 2022/08/31

- 精進(しょうじん):正しい努力に関して

- 2022/06/29

- 脳科学と祈りと宗教

- 2021/08/21

- 科学的検証:感情と心身の健康とのつながり

- 2021/02/18

- 宗教の大転換期:既存の宗教の衰退と新たな潮流

- 2020/08/17

- 人類社会の周期説の総合解説:歴史は繰り返すか

- 2019/05/27

- 新年号「令和」と十(じゅう)七(しち)条(じょう)憲法:和と輪の思想

- 2019/05/27

- 仏教・ヨーガのテーマごとの教本をご紹介します

- 2019/05/25

- 総合解説:感謝の瞑想・仏陀の覚醒の扉

- 2018/07/29

- 宗教体験を科学する ~脳神経学の知見~

- 2018/07/29

- 身体の心理学 ~動きが心を作る~

- 2018/06/11

- 人の煩悩(=過剰な執着・嫌悪)を生む脳の神経伝達物質の理論(脳科学)

- 2017/11/17

- 宗教と科学の統合に向けて

- 2017/11/16

- 死後世界の科学的研究と仏教の転生思想

- 2017/09/04

- 様々な仏教思想をご紹介しています

- 2017/09/03

- 仏教の幸福哲学:心が作り出す幸不幸

- 2017/09/02

- 仏陀の一元の智慧

- 2017/09/02

- 輪の思想・法則

- 2017/09/02

- ひかりの輪の「輪の法則」とは

- 2017/09/02

- 哲学・科学・宗教:人類の叡智を総覧する

- 2017/09/02

- 親子問題の克服と仏陀の智慧

このコーナーについて

様々な仏教思想をご紹介しています

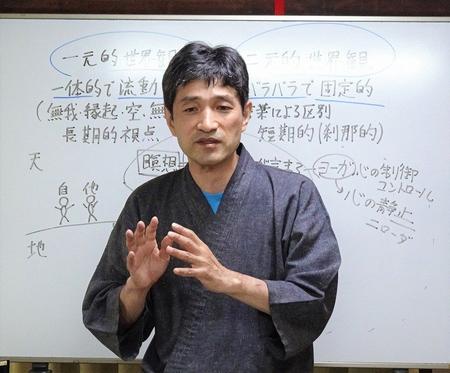

このコーナーでは、ひかりの輪が説く仏教思想や「輪の思想」の特別教本をご紹介するとともに、仏教・ヨーガを科学的に検証する記事を掲載していきます。

テーマ別教本のご紹介

仏教・ヨーガのテーマごとの教本をご紹介します

ひかりの輪では、2007年の発足以来、古今東西の思想・哲学や科学などを幅広く探究してきました。その成果は、これまで、毎年の集中セミナーのたびに刊行してきた30冊以上の「特別教本」にまとめられてきました。

しかし、「特別教本」は数が多く、テーマも分散しているため、何から読めばよいかよくわからないという声もありました。

そこで、今回、ひかりの輪では、これまでの「特別教本」の中から、特定のテーマごとに内容を抽出して1冊1冊にまとめた「テーマ別教本」を新たに刊行することにしました。

これで、ご興味・ご関心のある分野の「テーマ別教本」を選んで、効率的・集中的な学習をしていただくことが可能になりました。

仏教講義の予定とテーマ

「『仏教の思想』講義のカリキュラム」 のお知らせ

ひかりの輪では、発足以来、仏教の原点である初期仏教の探究から始まり、さらに大乗仏教の研究とそれらの講義を行ってきましたが、これまで行ってきた仏教思想の講義のテーマを厳選して 約1年間ですべて学べる 「カリキュラム」 を作りました。

カリキュラムは、大きく分けて「初期仏教編」「大乗仏教編」「縁起の法編」「仏教の幸福の智慧編」のテーマからなっています。内容は、今まで以上に、皆様のお役に立つようにヴァージョンアップしたものです。

以下、2025年末までの日程をお知らせいたします(なお、日程は変更の可能性がありますので、随時こちらのページをご確認ください。また2026年以降の日程は決まり次第、こちらのページに掲示いたします)。

※なお、この仏教思想の講義は、東京教室での「仏教・ヨーガ・心理学勉強会」(約2時間)の中の一部の時間を使って、約30分~1時間程度行われるものです。よって、「仏教・ヨーガ・心理学勉強会」においては、上記の仏教思想の講義のほか、ヨーガ・身体行法、読経瞑想、質疑応答などの仏教講義以外のプログラムも含まれることをご了承ください。

具体的なカリキュラムの内容と講義日程につきましては、こちらのページをご覧ください。