死後世界の科学的研究と仏教の転生思想

1.臨死体験とは

臨死体験(Near Death Experience)とは、事故などで重傷に遭い、昔なら死んでいた心停止の状態などから、現代の蘇生技術の発展などによって蘇生し、死の淵から生還した人が蘇生した後に語る、驚くべきあの世的な体験のことです。

その医師などの科学者による研究は、1975年に医師のエリザベス・キューブラー=ロスと、医師で心理学者のレイモンド・ムーディが相次いで著書を出版して注目されました。その後、統計的・科学的な調査が行われ、1982年には、医師のマイクル・セイボムが調査結果を出版し、1977年には、臨死現象研究会が発足し、後に国際臨死体験研究会(IANDS)に発展し、国際会議が開かれています。

1982年のギャラップ調査では、米国の臨死体験者は、数百万人に及ぶと推測されています。1988年には、オランダで、344名の心停止患者を対象とした調査が行われ、18%にあたる62名が臨死体験を報告しました。2001年の英国における63名の心停止患者を対象とした調査では、11%の人々が心停止中の記憶を有していました。2008年には英国で、過去最大規模の調査が開始され、2060名の心停止患者が対象となり、そのうち330名の心停止から生き帰った患者の中の140名(約40%)が、心停止中に意識があったことを報告しました。

2.臨死体験のパターンと経験者の変化

臨死体験には個人差がありますが、一定のパターンがあるとされます。それは、①心臓の停止を医師が宣告したことが聞こえる、②心の安らぎと静けさ、③ブーンという耳障りな音、④暗いトンネルのような筒状の中を通る、⑤物理的な肉体を離れる(体外離脱)、⑥他者との出会い(死んだ親族や他の人物など)、⑦光の生命に出会う(神や自然光など)、⑧人生回顧(自分の人生全体を走馬灯のように見る(ライフレビュー))、⑨死後の世界との境目を見る、⑩蘇生する(生き返る)などです。

臨死体験は、その人の属する文化圏・宗教などの影響が見られる内容が含まれます。その中で、比較的に文化圏の影響が少ないと考えられる子供の臨死体験では、①「体外離脱」②「トンネル」③「光」という三つの要素が見られ、大人よりもシンプルなものであるという報告があります。

3.体外離脱

全身麻酔や心拍停止で意識不明となった時に、体験者は気が付くと、天井に浮かび上がり、ベッドの上の自分の身体を見下ろしたり、手術中の様子を客観的に眺めたりしている鮮明な意識を持った自分に気付くという体験があります。幻覚的な体験も起こりますが、現実の出来事をその五感では知覚できないはずであるにもかかわらず、きわめて正確・詳細に認識し、後に描写できる事例もあります。それは、病室から健常者でさえ知覚できないものも含まれます。また、全盲の者が、視覚を取り戻したかのように体験したという情報もあります。さらに、その間に「天的な世界に入った」とか、「何らかの境界線を感じ引き返した」とする証言も多くあります。

4.光体験

臨死体験が起こると、まず、暗いトンネルの中に浮かんでいる自分に気付き、その次に「光」を見るという体験をする者が多いということです。この「光」は、死んだ肉親の姿や宗教的人物の形をとることもあります(→死者のお迎えの現象)。体験者の多くは、この光が自分を包み込み保護していると感じ、恋人や家族から感じるものとは比較にならないほどの愛情を持っていると感じる場合もあり、体験後に精神的な変容を遂げる者も多くいます。ただし、文化圏が異なると、体験の質が異なるというデータもあります。

5.人生回顧 (ライフレビュー)

自分の人生の全ての瞬間が、忘れていた過去を含め、強い感情を伴って一瞬のうちにパノラマとなって目の前に再現されます(俗にいう「パノラマ体験」)。臨死体験者の約25~30%が経験しているといいます。

ただし、集団意識が強く、個人的なモラル観念が薄い少数民族では経験されないとした研究もあります。また、このとき「光の存在」が現れ、一切批判も称賛もせずに、回顧体験を見守り続けるという報告もあり、神による裁きや審判を信じる宗教との間で、激しい議論の対象ともなりました。

なお、臨死による人生回顧体験を記述していると思われる歴史的な文献としては、パタンジャリの2000年前のヨーガ文献、「チベット死者の書」、「エジプト死者の書」、プラトンによる、エルの彼岸への世界の旅の話などが挙げられます。

6.臨死体験後に起きる変化

何割かの臨死体験者は、体験後に人格上の変化を経験することが少なくありません。ケネス・リングやレイモンド・ムーディが報告をしている変化は、

①日々の生活にある当たり前のものを評価するようになる、

②他者からの評価を気にせずに、ありのままの自分を認められるようになる、

③他者への思いやりが増大する、

④特に環境問題や生態系への関心が強まる、

⑤社会的な成功のための競争への関心が弱まる、

⑥物質的な報酬への興味は薄れ、臨死体験で起きた精神的変容へ関心が移行する、

⑦精神的な知識への強烈な渇きを覚えるようになる、

⑧人生は意味に満ち、全ての人生には神聖な目的があると考えようになる、

⑨死への恐怖が克服される(ただし死の過程への恐怖は残る傾向も)、

⑩死後の世界や生まれ変わりを信じるようになる、

⑪自殺を否定する、

⑫光への信頼が生じる、

⑬小さな自己という殻を破り、宇宙全体へと開かれた心の成長をのぞむ、

⑭ヒーリング・予知・テレパシー・透視などの体験が起こる などです。

7.死者の「お迎え」現象

死んだ親族などの姿が現れる現象です。すでに死んだ者、生きている者、神話的人物(イエスなど)の3つパターンがありますが、大半は「死者・宗教者」の姿を見ます。死者の目的は、患者を別の存在界に移行させること=お迎えのように見え、患者には、安らぎや歓喜、宗教的な感情が起こり、その中には、あの世的な光景を見る者もいます。こうした傾向は健常者の見る幻覚とは正反対です。また、この死者の幻(げん)姿(し)が、臨死体験者ではなく、看護中の親族などの第三者に目撃される事例があり、臨死共有体験といいます。

鮮明なヴィジョンを見た直後に死亡する者が特に多く、幻覚性の疾患や薬物の影響、脳の機能異常といった要因との関連性はほぼ見られず、自分が死ぬと思っていなかった(そう診断されていた)が、実際は死の間際にいたという無自覚な患者にも起きることが判っています。

日本では欧米ほどの調査が行われておらず、体外離脱やトンネル体験などは、欧米と同様の内容でしたが、三途の川やお花畑に出会う確率が高く、光体験に出会う確率は比較的低いという結果が出ました。インドの調査も、欧米の体験との共通点がありますが、相違点もあり、「ヤムラージ」と呼ばれるヒンドゥー教の神が現れる体験が多くを占めました。

こうした文化による体験の違いは、長く議論されており、前に述べたように、文化的影響の少ない子供を対象とした研究から、「体外離脱」「トンネル」「光」の3つが普遍的な「コア体験」で、残りは文化的な条件付けを受けた体験と考える研究者がいます。

8.ネガティブな(地獄的な)臨死体験

臨死体験の調査結果では、ネガティブな体験(例えば地獄的な体験)は少ないとされますが、いろいろな疑問が呈されています。第一に、世の中に知られるようになった臨死体験のイメージがポジティブなため、ネガティブな体験をした者は、打ち明けにくいこと(特に地獄的な体験は、罪深い人がするという宗教的な観念がある)、第二に、ネガティブな体験が、忘却される可能性があることです。

臨死体験の調査は、蘇生直後ではなく、相当後で行われますが、医師のモーリスは、自分の患者が地獄的な体験を報告した後に、それを全く忘却したという体験をしたので、蘇生直後の臨死体験の調査を開始しました。その結果、その調査が進むにつれ、地獄を体験していたとわかった人が増え、今現在は36%にのぼり、50%に近づいており、多くの地獄の体験者は恐怖ゆえに、それを事実上、自らの意識から遮断していると主張しています。

また、ケネス・リングの調査によれば、自殺による臨死体験では、「光の世界に入る」などの現象はほとんど見られず、体験は中途で途切れたものとなっていて、ネガティブな体験となるといいます(ただし、自殺により、地獄的な体験が起こるという研究結果はない)。そして、こうした事例は、自殺予防のカウンセリングに有効であるといいます。また、自殺で臨死体験をした者は、体験のなかった者に比べ、再び自殺を試みる割合が極端に減少するということです。

なお、この議論は、実際に地獄があるかないかという議論とは、直接的には関係がありません。例えば、宗教界側の主張としては、臨死体験者とは、境界(日本でいえば三途の川)を越えずに戻ってきた人であり、その境界前で良い体験をしても、境界の向こうで、裁きがないとか地獄がない、というのとは別問題であるといいます。実際に、チベット仏教の死後の世界に関する経典でも、死後の意識は、最初に光の体験をする場合があるが、それは過ぎ去り、死から49日間の間に、地獄を含めた苦しみの世界のヴィジョンが見えてきて、そこに転生するという過程があると説きます。

9.臨死体験は幻覚か否か

臨死体験には、様々な解釈や仮説があります。臨死体験を、霊魂による死後世界の体験などではなく、従来の科学的な枠組みの中で説明するものが「脳内現象説」「心理的逃避説」です。

脳内現象説とは、脳に生理学的・化学的な変化が起きた結果の幻覚が臨死体験であるというものです。脳内麻薬物質であるエンドルフィン説、酸素欠乏説、Gロック説、高炭酸症説、薬物説、脳内幻覚物質説、レム睡眠侵入説、出生時記憶説、側頭葉てんかん説などがあります。

しかし、いずれも、臨死体験を、十分合理的に説明することはできないという批判があります。特に、体外離脱の存在が、脳内現象説を否定するために使われます。1つは、体外離脱中に、通常の手段では知りえない情報を知覚できたケースが多々あることです。体外離脱中に面識のない者と出会い、意識回復後にそれが自分の親族であったことが判明するケースや、体験者本人が知らない情報を死んだ親族から伝えられるケースなどがこれに当たります。もう1つは、心拍停止や全身麻酔で意識不明下にある者が、「意識が身体から抜け出した」最中に見た光景を(意識回復後に)詳細に描写できる、ということがあります。

さらに、臨死共有体験による反論があります。臨死体験は死にかけた者のみならず、周りにいる健康な人々にも共有されるという「臨死共有体験」が存在します。看護している者に限らず、複数人に共有される場合もあり、「光体験」、「体外離脱体験」、「人生回顧体験」など、臨死体験とほぼ同様の現象が起きるといいます。病気も怪我もない健常者に起こるため、脳内現象説では説明が難しい現象です。

また、死に直面した心が生み出す心理的な逃避による幻想が、臨死体験だとする説や、これと似た解釈として解離性障害説があります。しかし、死を予期していなかった人や、自覚する間もなく事故や発病が起こり、瞬時に無意識状態に落ちた人にも臨死体験は起こることや、心理的危機が起こす解離性障害の場合は、不安やパニック、現実感の喪失など、臨死体験の性質とは正反対です。こうして、既存の科学的な枠組みで、臨死体験の全てを十分に説明することは、今のところできていないと思われます。

10.通説の科学とは異なる科学的仮説による説明:ユング心理学

以下は、既存の科学を超えた説明です。まず、臨死体験で起こるイメージと、ユング心理学の元型の概念の類似性を指摘する声があります。ユングの元型理論は、臨死体験の生理学的説明とも超常的説明とも矛盾しません。

また、ユングは、集合的無意識と個人的無意識に明確に線を引くことはできないと述べていますが、これは臨死体験において、普遍的・客観的と思われる体験と、個人の経験に基づく体験が混在していることの説明となります。

臨死体験に限らず、変性意識の研究でも、個人的・幻覚的なヴィジョンと、個人性を超えたヴィジョンが、しばしば共に現れます。よって、臨死体験は、魂が、個人的無意識の領域を通り抜け、集合的無意識に至ることによって起こるという主張があります。なお、ユング自身が臨死体験者であり、東洋の宗教的な思想に深い関心を示したことで知られます。

11.超心理学・超能力における霊魂説への反論

臨死体験者は、ESP・超能力で、通常は知りえない情報を知覚したとする仮説があります。これは、霊魂や体外離脱現象を否定する対立仮説として唱えられています。しかし、超能力が発揮されるメカニズムや、なぜ臨死体験の際に発現するのかが明確でなければ、その超能力が、霊魂が体外に出ることによる能力ではないという反証ができません。

12.量子脳理論

アリゾナ大学のスチュワート・ハメロフによれば、意識は、ニューロン細胞によって生じるのではなく、脳内の微小管と呼ばれる量子によって生じていて、量子から成る人間の意識は、普段は微小管に詰まっている。しかし、心停止で壊れることで、量子力学で量子もつれと呼ばれる現象が起き、意識が宇宙に拡散する。そして蘇生した場合は、意識は再び脳の中に戻るという新しい脳理論を主張しています。

これは、いわゆる脳と意識は独立しているという実体二元論です。意識がニューロン細胞によって生じる場合は、死によって意識は消滅しますが(心脳一元論)、量子が意識を担っている場合、死後も量子は存続するため、死後の意識の可能性も肯定されます。

こうして、従来の科学の潮流は、「意識は脳が生み出すもの」という唯物論的な「心脳一元論」に傾いてきましたが、臨死体験などの研究を背景に、疑問が呈されるようになりました。意識と脳を別のものだと考える思想は、New Dualism(新二元論)とか、実体二元論とも呼ばれますが、まだ仮説にすぎないとの指摘・批判があります。

例えば、サム・パーニアは、脳波がフラットな状態での臨死体験例は、心や意識が、脳とは独立に存在するという事実を示唆していると述べています。ヴァン・ロンメルは、意識は、本来は時空を超えた場所にあると考え、「脳が意識を作りだすのではなくて、脳により意識が知覚される」のではないかと述べ、意識と脳の関係を、放送局とTVの関係に例えています。

ケネス・リングやエベン・アレグザンダーは、脳は、意識の加工処理器官であるとし、脳の機能は、本来の意識の働きを制限して、選別するものだと主張しています。これは、臨死体験のときは、脳による意識の制限が、ある意味で解除された状態であると解釈できます。

これは、仏教やヨーガが、人の意識が、肉体を得ている生存中は、狭い自我意識の中に閉じ込められやすいが、死の際には解放されて、そのため解脱しやすいとする点と類似性があるように思われます。

また、臨死体験の関連研究として、前世退行催眠を含め、前世記憶の研究があります。仮に人間が前世の記憶を保持しているとすれば、それは肉体の死により意識が消滅せずに、記憶が持ち越されたと考えられるため、心身二元論の根拠となります。

そして、前世記憶の研究者であるヴァージニア大学のイアン・スティーブンソンは、幼い子供が前世の記憶を持っていたとする事例を2000例ほど集め、様々な対抗仮説(虚偽記憶説や作話説など)を含めて検証した結果として、「生まれ変わり説」を主張しています。

13.スピリチュアル・宗教的な解釈:霊魂説・死後世界説

臨死体験が、霊魂が体から離れ、死後の世界を体験したとする説には、次のような根拠があります。第一に、臨死体験者たちの多くは、自らの体験を「肉体から魂が離れ、死後の世界を垣間見た」ものであったと考えている(感じている)ことです。

第二に、古今東西に見られる臨死体験(神秘体験)には、個人の主観・幻想と思われない共通性が見られます。『チベット死者の書』、エジプトの『死者の書』、プラトンによる『国家論』、ベーダによる『英国の教会と人々の歴史』、日本でも『日(に)本(ほん)霊(りょう)異(い)記(き)』『今昔(こんじゃく)物語』『宇治(うじ)拾遺(しゅうい)物語』『扶(ふ)桑(そう)略(りゃく)記(き)』『日本往生極楽記』、柳田邦男の『遠野物語』など。

歴史家のフィリップ・アリエスは、西暦1000年以前の人々は、死に瀕した時に、神の幻を見たことや、すでに亡くなった人々と会ったことを、普通に語っていたといいます。また、宗教学者のキャロル・ザレスキーは、中世の文献は、臨死体験の記述であふれていると指摘しています。

第三に、体外離脱現象を最も素朴に(素直に)理解する方法は、人体から何らかの意識が離脱するという解釈です。マイケル・セイボムは体外離脱を検証した結果、こうした仮説に傾いていると述べています。

第四に、臨死体験で起こる現象が、前世退行催眠の体験者にも起こることがあるというものです。前世退行催眠を施した結果、その被験者が、「トンネルの通過」や「かつての死者・ガイドとの出会い」「光体験」「人生回顧体験」「思考により創造される物体」など、臨死体験者が語る世界観と、ほぼ同一の内容を語り始めたという調査結果があります。

第五に、臨死体験の内容が、霊魂を説く宗教・スピリチュアリズムの伝統的な思想と合致することです。

ヨーガや神智学などでは、人間は、肉体の他に微細な身体を持つとされ、「肉体を捨てて別の身体に移行する」という臨死体験と共通点があります。また、体外離脱体験者は、自分の思考がすぐに形となる体験をすることがありますが、宗教には、アストラル界のように、人間の思考が形を取る世界の思想があります。

また、平安期の僧・源信による『往生要集』は、臨終の時に、光り輝く阿弥陀如来を心に念ずることを説いていますが、大乗経典には、阿弥陀如来の浄土は空間的に無限であり、限りない光に照らされ、個人の想念が叶う世界として描かれています。『チベット死者の書』には、人間の死から再生までの間の描写がありますが、死者は、まず、目も眩む程の光明に出会うといいます。

また、アボリジニ文化の「ドリームタイム(夢時間)」という概念が、臨死体験に類似しています。世界中のシャーマンの文化のほとんどすべてに、人生の回想、教え導く役割を果たす教師的な存在、想念によって現れる物質、美しい光景といった言及があるともいいます。

しかし、この霊魂説に対しては、通常の科学の基準から見れば、そもそも反証ができない説であるという批判(欠点)や、臨死体験や前世体験は、一部の人のみに起こっており、普遍性・再現性がないという批判があります。

14.ヨーガ・仏教の修行者の瞑想による体外離脱や前世体験

さて、研究者によると、臨死体験と非常によく似た体験が、クンダリニー・ヨーガの修行者の体験であるといいます。また、臨死体験者の一部が、クンダリニーの覚醒を体験するという報告もあります。さらに、クンダリニー・ヨーガなどの修行が深まって、サマディという深い瞑想状態に入ると、呼吸が非常にわずかとなり、ついには仮死的な状態に至るとされています。

これを言い換えれば、ヨーガの高僧は、自分の意思によって自在に瞑想による臨死体験をすることができるということです。私たちひかりの輪のスタッフの中にも、瞑想において、そのような体験をした者がいます。

すなわち、従来は仏教・ヨーガの瞑想によって、病気・事故などを伴わない臨死状態を体験していた人類が、現代になって、医学の蘇生技術の発展のために、病気・事故による病室での臨死体験をするようになったということができます。だとすれば、このまま蘇生技術が発展すれば、以前とは比較にならない数の人が臨死体験をする可能性があるでしょう。

そこで、長年ヨーガの修行をしてきたひかりの輪の教室で指導をしている専従スタッフを調査してみると、そのほとんどが、体外離脱、ないしは前世と感じる体験をしていることがわかったので、その一部を紹介します。

スタッフの男性Yは、19歳の時にトンネル体験をしたといいます。

「うたた寝をしていると、亡くなって数ヶ月した母の声が聞こえ、ハッと気がつくと、ゴーッという凄い轟音とともに、意識が、暗いトンネルのような中をもの凄いスピードで進んで行きました。それは凄い恐怖でした。やっとの思いで目を開けると、いつもの自分の部屋でした。」

また、Yは、前世かもしれない不思議な体験をしている。

「私は、15年ほど前に、心理療法の一つである前世退行催眠(ヒプノセラピー)を学び、その中で、思い出した自分の前世と感じた体験があったのですが、それが不思議にも、その後に私が初めて会った人が記憶していた前世と一致していたのです。

その中で、私は、明治時代の日本で、女性でした。20代後半の自分が着物を着て、15~6歳の少年が剣道をしているのを見ており、母親ではありませんが、少年の保護者的な立場で、微笑ましく眺めているという場面を思い出しました。

そして、それから数年後、私が、ヒプノセラピーを含めた教室を開いていると、1人の若い女性が教室にやってきて、いきなり私に、『Yさんとは前にも会ってますよね』、『前世で会ってます』と言うのです。

その女性の話を聞くと、彼女は前世、男性で、少年時代に私と会っているといいます。前世の私は女性でよく着物を着ていて、教室にやってきたその女性は剣道をやっていて、時代は明治時代で、少年であった彼女は、私のことを姉のように慕っていたと言いました。これには驚きました。私がヒプノセラピーで思い出し、他の誰にも話したことがなかった前世と見事に一致するではありませんか。」

また、スタッフの男性Hも、幼少の頃から、肉体から別の身体が抜け出したとリアルに感じられる体験を頻繁にしていたといいます。意識は、寝ぼけたりしているのではなく、常に鮮明であり、臨死体験の研究で報告される金属音のような不思議な音も聞こえたということです。

そして、これが日常的に繰り返されたので、幼少期に、肉体以外に別の身体があると自然に思うようになっていったそうですが、このような離脱体験は、大人になってからも、ヨーガの修行の中でも特に強めの呼吸法などを集中的に行っている期間にも、よく体験したといいます。

なお、前世を記憶していると主張する子供たちの科学的な調査で有名な米国のイアン・スティーブンソン博士によると、200人以上の子供が、身体のどこかに痣(あざ)を持つとともに、それと関連していると思われる前世と思う記憶を持っているといいますが、Hもまた同様です。

具体的には、その過去世の記憶の中で、今生の痣と同じ箇所に弾丸や刀剣などの武器が貫通して殺されたという証言ですが、Hの場合は、左の腰に、十数センチ四方の大きさの黒っぽい痣があり、以下のような体験をしています。

「そんな子供の頃、私はよく夢を見ました。私が、軍人として銃を取り、戦場で敵と戦っている夢です。恐ろしい戦場の夢を数え切れないくらい見ましたが、その中の何度かの夢で、必ず私の左腰に銃弾か砲弾のような非常に熱いものが命中して、戦死してしまうのです。どこの時代のどの国の戦場かはわかりませんし、それが自分の前世だという確信があるわけではないのですが、子供の頃に繰り返し見た、この戦場と戦死の夢が、詳細は機会を改めますが、その後の私の人生にも、大きな影響を与えることになりました。」

スタッフの女性Mにも、「真っ暗なトンネル」の体験があります。

「その時、自分の意識は、真っ暗な空間に放りだされていました。左右、上下も何もわかりませんが、ものすごく大きい筒(=トンネル)の中にいることは認識していて、五感が全く働かず、体があるのかもわからない状態でした。『そこから出たい』と思いました。何も見えないのですが、筒の片側には出口があるのがわかっていて、そこに向かっていこうとしました。そうした瞬間に、私の意識は、自分の体に戻りました。」

また、Mにも前生と思われる不思議な体験があります。複数あるのですが、その一つは以下のとおりです。

「私は、江戸時代に、女の隠密(忍者)だったという前世だと感じるヴィジョンを見たことがあります。普段は普通の女性の着物姿で生活しながら、小さい頃から師匠について剣術などを徹底的に教え込まれており、自分が仕える主人に、一人で情報を秘密裏に集めて提供するのです。

そして、不思議なことに、それが、私の今生の知り合いの男性が見た前世のヴィジョンと一致していたのです。私は、その男性に、自分が見た女の隠密のヴィジョンのことを話したことはありませんでした。にもかかわらず、ある日に何かの拍子に、彼が『私たちは前世でいろいろと縁があったと思う』と言い始めて、彼が見た前世のヴィジョンを話し始めたのです。

彼の見たヴィジョンも江戸時代であり、私は一般人に見せかけた女の隠密であり、彼も同じように隠密であり、私たちには情報交換のために集まる旅籠屋がありました。そしてその旅籠屋の主人も、私たちの共通の今生の知り合いだったのです」

スタッフの女性Hは、死期が間近な母親と関連したトンネル体験がありますが、これは「チベット死者の書」が描く死後の世界の記載と一致していて興味深いものです。

「その日、私はたいへん疲れ、寝ていました。気づいてみると、トンネルの中にいて、ものすごい風が吹いており、その強い風に煽られて、抗うことができませんでした。

私は、チベット仏教などの経典が説く『バルド(死後の中間状態)』に関する知識があったので、『これはバルドだ!』と思いました。チベット死者の書では、死後、私たちは生前の業(カルマン)の風に追い立てられ、なすすべもなくさまようと説かれています。

そして、『このまま風に流されてしまったら、死ぬのではないか、戻って来られないのではないか』という恐怖が生じ、『死にたくない!』と強く思いました。その一方で、この状況を冷静に見ている自分もおり、『このように魂は流転していくのだな』と思い、仮に死後の世界・転生があれば、コントロールするのは容易ではなく、生前の善い行いや瞑想体験が必要だと感じました。そして、死にたくないと強く思った次の瞬間に、私の意識は、体に戻っていました。

これは、実は、末期ガンで死期が迫った母親と病院で面会した直後のことでした。母親は、『死にたくない』、『死ぬのが怖い』、『さみしい』と繰り返して言っていました。その母の意識が、私に伝わってきた結果の体験ではないかと感じました。末期の患者とそれを看護する人の双方が臨死体験を共有するという事例(臨死共有体験)があるそうですが、もしかすると、私の体験も母との連動があったかもしれません。」

スタッフの女性Yも、次のような体外離脱の体験があります。

「その時、私は瞑想していました。ふと気がつくと、私の意識は、宙に浮いており、なぜか『行かなきゃ!』と思い、瞬時にある家の前に立っていました。家の中をぐるっと回ると、コンクリートでできたお店のような様子でした。

白髪の男性がいて顔を見ると、ある知人によく似ていました。これは、その知人の親族の家(実家)ではと思いました。もう一人いて、年齢的に、その知人のお兄さんではないかと思いましたが、知人とは似ていませんでした。その家の庭には木がたくさんありました。

この体験が終わった後に、私が見た家の図面を書いて、知人の実家と同じかどうかを知人に確かめてみました。すると、彼の実家は、私が書いた図面の通りでした。それだけでなく、コンクリート造りで酒屋をやっていることや、知人のお父さんは知人そっくりで、髪型も私の見たものと同じでした。さらには、彼が、盆栽が好きで庭には木がたくさんあることや、その家には知人のお兄さんもいるが顔立ちは知人とは似ていないことなどまで、私がその体験の中で見てきたことと、全てが一致していました。」

スタッフの女性Mも、繰り返し体外離脱を体験しています。

体外離脱の体験は寝入りばなで、たいへん疲れているときが多いといいます。そして、体外離脱体験が起こる場合は、眠ろうと横になると同時に眠気はやってこずに、意識が身体と分かれて、体外に抜けだし、上から自分の身体を見ており、さらには、壁や天井や窓をすり抜けることができるといいます。

「ある時は、運転中に、疲れてとても眠くなったので、車を停め、シートを倒して横になると、すぐに意識が体外に離脱したと感じる体験が起こりました。頭から車の天井を通り抜け、外の車の天井の上から、自分の車を見ている私がいました。『それだったらもっと空のほうへ飛んで行ってみよう』と思い立ち、星空に向かってどんどん上に飛んでいくことができました。

しばらく飛んだ後、自然と車のほうへ戻っていき、また同じように、車の天井を通り抜け、自分の身体に戻ると同時に、目がぱちりと開き、息を吐き出して、身体も目覚めました。そのため、意識が体外に離脱している間は息が止まっていて、身体に戻った後に息を吐き出したのかもしれないと思いました。そして、全体が、普通の夢とは異なり、大変リアルでクリアな体験でした。」

スタッフの女性Kも、前生と感じる不思議な体験をしています。

「これは、私が、中学生のころに見たヴィジョンです。それは、もうすぐ大変なことが起こるということで、私は、潜水艦に乗って脱出することになりました。並んで潜水艦に乗り込んでいる人は、同じグループの人たちでした。そして、その時に、潜水艦へ誘導していた人は、今生でも私の知人でした。潜水艦は黒っぽい円形であり、その入口がハッチのように開いて、階段で登っていきました。潜水艦の中には大きな部屋があって、偉い人の話があるので皆が集まっていました。

さて、私が、このヴィジョンを見てからずっと後、成人した後に、Aさんと知り合いになりました。そして、とても不思議なことに、彼女は私が見たヴィジョンと全く同じヴィジョンを見ていたことを知り、大変驚きました。彼女も、やはり子どもの頃に、潜水艦に乗って脱出するヴィジョンを見ていて、その潜水艦の形や色などが、私が見たものと同じだったのです。さらに、皆が潜水艦に乗って脱出するために、潜水艦に誘導していた人も、私が見た人と全く同じで、その人は、私だけでなく、彼女の今生の知人でもあったのです。」

15.仏教の生まれ変わりの思想:六道輪廻

輪廻転生の思想は、仏教以前からインドにおいて存在していました。原始仏典では、基本的に、五道輪廻が説かれました。五道とは、天界・人間界・畜生界(動物)・餓鬼界・地獄界の五つであり、後の大乗仏教になると、阿修羅界も加え、六道輪廻が説かれました。

これは、私たち人間を含めたすべての生き物は、この六つの世界を生まれ変わり続けており、私たちは前世で動物だったこともあれば、今生で人間だからといって、来世もまた人間に生まれ変わるという保証もないということです。仏教では、この六道の世界を苦しみの世界と捉え、六道からの脱却=転生しない状態=解脱を求めました。

また、生前での生き方、為したこと(業)の結果で、生まれ変わる世界が決まると説きます。善行によって善い世界へ、悪行によって悪い世界へ生まれ変わります。そして、六道の各世界に転生する原因は、下の世界から順に、以下の通りです。

地獄界: 憎しみ、怒り、嫌悪の心を持ち、他の生き物を殺傷するなど。

餓鬼界: 欲が深く、必要以上に物を欲しがり蓄える、他の物を盗む・奪うなど。

動物界: 無智、愚かさ、目先の楽しみ・遊びに耽るなど。

阿修羅界: 他に対する妬み・嫉妬・闘争。

人間界: 親子・夫婦、友人・恋人などに対する強い執着など。

天界: 今の心地よい境遇に慢心し、自己満足している状態

16.仏教の世界観の全体

正確に言えば、仏教の輪廻転生の思想は、六道輪廻に限りません。六道をまとめて「欲界」(ないし欲六界)と呼び、その上の世界である「色界(しきかい)」「無(む)色(しき)界(かい)」と合わせて、3つの世界(三界(さんがい))を説き、これが生死を繰り返して輪廻する世界全体です。

ただし、色界・無色界は、私たち人間の精神レベルから見れば、すでに非常に高い世界なので、欲界から脱却することを(色界・無色界から脱却していなくても)解脱という場合があります。

なお、仏陀は、この三界全ての輪廻から解脱しており、それを「涅槃」の状態といいます。涅槃は、煩悩が完全に止滅した状態です。それでは以下に、三界と涅槃についてまとめておきます。

① 欲界: 上記に説明した地獄界から天界までの六道で構成された欲望の強い世界。

②

色界: 欲望を離れた清浄な世界。色(しき)とは、物質ないし身体という意味。

色界に住 む天人は、食欲と淫欲(性欲)を断じ、男女の区別がなく、光明を食とするが、身体

への執着・プライドはある。

③ 無色界:欲望も、身体・物質的欲求も超越し、ただ意識だけが存在する世界。

④

涅槃(ニルヴァーナ): 完全に煩悩が止滅し、想念さえない状態。

この状態になると、いかなる世界にも輪廻再生しないことが可能である。

17.チベット死者の書:死から再生までの中間状態での救済を説く経典

チベットには、『バルド・トドル』(チベット死者の書)という死から次の生への再生までのプロセスが記された経典があります。成立は14世紀頃で、バルドとは、死から次の生に再生するまでの間の中間状態のことで、中(ちゅう)有(う)・中(ちゅう)陰(いん)とも言い、最長49日間で転生していくとされます。

『バルド・トドル』とは「バルドにおいて聴くことによって解脱する」という意味であり、死者にこの経典を読み聞かせることで、迷いの世界に転生せず、解脱するように導くためのものです。中間状態のありさまが描写されており、死を解脱のチャンスととらえています。すなわち、バルドは、再びこの世に転生するか、解脱するかの分かれ道です。なお、聴覚は、死後も機能し続け、死体の中の意識に大きな影響を与えると考えています。

死者の書によると、死後のバルド(中有)は3つあります。それは、①「死の瞬間のバルド」(チカエ・バルド)、②「存在本来の姿のバルド」(チョエニ・バルド)、③「再生に向かう迷いのバルド」(シパ・バルド)です。

18.「死の瞬間のバルド」(チカエ・バルド)

【第一の光明の体験】

息を引き取って間もなく現れるバルドで、まばゆいばかりに透明な光が現われてきます。この光こそ、生命の大本である原初の光・根源の光であり、私たちの「心の本性」です。その光は、実体も、色も、形も、汚れもなく、空であり、輝きに満ちています。その光に飛び込み、溶け合えば、解脱するといいます。

しかし、そのことを死者に呼びかけますが、ほとんどの魂は、このチャンスを生かすことができません。まず、ほとんどの人々は、死後に、この根源の光明を認識できずに、気絶したままであり、その気絶は、3日半~4日半続くと記載されています。

気絶していなくても、光明が現れる時間の問題があります。生前に修行・善行を積んだか、悪行をなしたかで光明の現れる時間は大きく異なります。瞑想の訓練で、気道(ナーディ)を清めた人には、この光はいつまでも見えるのですが、そうしていない大部分の人々には、指を鳴らす瞬間で終わったり、数十分しか続かなかったりするといわれています。

さらに、大半の人々は、生存中に光明を認識する方法(修行)に馴染んでおらず、光明が現れても、それに対して強い恐怖を感じ、溶け込むことができないといいます。

【第二の光明の体験】

第一の光明である根源の光に溶け込めなかった者の前には、第二の光明が現われます。この際、死者は自分が死んでいるのか、死んでいないのかわかりません。しかし、家族のことは見えるし、彼らが悲しんでいる声も聞こえます。ここでも死者に対する導きの呼びかけをしますが、気絶していてこの状態を認識できない死者も多く、この光にも、溶け込める者は少ないといいます。

19.「存在本来の姿のバルド」(チョエニ・バルド)

続いて【第三の光明】が現れます。この時期、死者は、親族たちを見ることができますが、親族たちは、死者を見ることはできません。そして、第三の光明は、すさまじい音響と色彩とともに現れ、死者は恐怖と戦慄と驚愕によって失神してしまいます。

『バルド・トドル』では、このバルドの初めに「バルドにおけるヴィジョンは自分の心(意識)の現われである」と死者に語りかけます。第三の光明も、その後の神仏も自分の心の現われであるので、怖れることはないと説きます。

4日後には、死者は失神から覚めます。このバルドは、光と波動、イメージの世界であり、光が様々な大きさ、色、形の仏や菩薩の形をとって現われます。48の寂(じゃく)静(じょう)尊(そん)と58の忿(ふん)怒(ぬ)尊(そん)がたち現われます。これは、心の本性に蓄えられていたいろいろなもののうち、最も純粋で、輪廻の世界の力に染まっていないイメージが出現したものです。それらに溶け込めば六道から脱却できます。

寂静尊とは、穏やかな仏陀や菩薩方。忿怒尊とは怒りの表情をした神仏。日本でいえば不動明王などの怖い形相の神仏と似ています。忿怒の相でも、人を解脱に導く神仏です。しかし、ここでも、溶け込むことはできず、解脱できない者の方が多く、その者たちは、次のバルドへと向かいます。

20.「再生に向かう迷いのバルド」(シパ・バルド)

シパ・バルドでは、生前における業(カルマン)がイメージやヴィジョンとしてはっきりと表面化します。生前、善い行ないが多ければ、至福と幸福感が入り混じったものになり、生前、他人を害したり傷つけたりする行為が多ければ、恐怖や苦渋に満ちたものになります。そして、これも自己の心の投影であると説かれます。

また、物理的には、私たちの意識は、カルマンが作る激しい風に追い立てられ、恐怖に呑みつくされ、タンポポの綿毛が風に翻弄されるように、薄暗がりの中で為すすべもなくさまようといいます。

さらに、有名な閻魔様による裁きは、このバルドで行われ、自分の生前の業に応じて六道のどれかに生まれ変わっていくということです。

21.心理学者ユングによる『チベット死者の書』の解説

著名な心理学者のユングは、人間の深層心理に関する自らの理論と『チベット死者の書』との類似点に驚愕しました。そして、同書は、人間の魂を神性の光であるとし、死者に自分の本来の価値を気づかせる深い意義を持っているとして高く評価しました。また、死後のバルドは、人間が生まれた時から見失っていた自分の「魂の神性」を回復する試練のプロセスであるいいました。

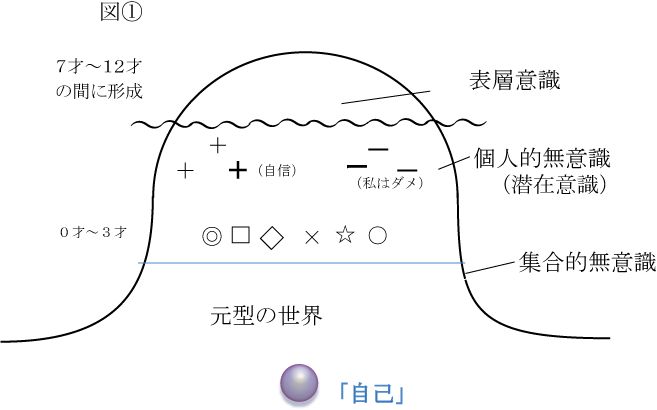

そこでまず、人間の深層心理に関するユングの理論を説明します。ユングは、意識を階層構造でとらえましたたが、それを図で表すと以下のようになります。

ここで、表層意識とは、通常私たちが自覚している意識です。意識全体の5~7%くらいといわれています。

個人的無意識とは、私たちが自覚していない、忘却している意識です。人生で経験した全情報が蓄積されています。忘れていたことを思い出すのは、その情報が、ここから表層意識に上っていくことということです。

集合的無意識とは、人類が共通して持っている無意識であす。ユングは世界中の宗教的象徴、神話、昔話、芸術の研究により、人間の無意識に人類共通の象徴が存在することを見出しました。

元型とは、集合的無意識の内容・中身であり、人類共通の原初的な普遍的な思考形態・感情・生来の行動の様式のひな形です。元型がイメージ化したものが「元型イメージ」ですが、このイメージ自体を元型という場合も多くあります。

例として、母性は、元型の一つであり、他者を大きく優しく包み育む心の働きですが、これをユングは「グレートマザー」と名づけました。日本語では、慈母・聖母といったイメージでしょうか。また、「賢い老人」も元型の一つで、白い髭の仙人のようなイメージです。

そして、「自己」とは、後に詳しく述べますが、「私」という意味ではなく、ユング心理学の特別な用語です。それは、全ての元型を包括する元型の精髄であり、意識と無意識の双方を含んだ心全体の中心であって、人の持つ神性の象徴、内なる神のような存在です。

22.ユングによるバルドの解釈:シパ・バルドは個人的無意識の作る世界

次に、ユング心理学の理論と『チベット死者の書』のバルドの類似点について述べます。まず、ユングは、「再生に向かう迷いのバルド」(シパ・バルド)は、個人的無意識の世界を表しているとしました。

通常私たちは、自分をいい人であると思いたいために、自分の汚い部分、強欲さや自分勝手なところは、表層意識から閉め出して、この個人的無意識の中に押し込め、見なくてすむようにして忘れてしまっています。そのため、個人的無意識には、修行で浄化しない限りは、エゴの心から生じる汚れた要素がたくさん存在しています。

このエゴの心は、先に述べた通り、六道に生まれ変わる心であり、シパ・バルドは、個人的無意識が作る世界であるといえます。具体的にいえば、個人的無意識の中にある六道に生まれ変わるエゴの心の働きが、バルドにおいて幻影のヴィジョンとして現れ、それをきっかけとして六道に転生するという仕組みです。

なお、個人的無意識の理論を打ち立てたのは、フロイトという著名な精神科医・心理学者です。精神的な病を負った患者を診ることで、人間の無意識領域には、反道徳的な欲求や感情、自分勝手なエゴの心が押し込められていると考えました。

そして、『チベット死者の書』のシパ・バルドの記載には、フロイトの主張した無意識の中に存在する「エディプス・コンプレックス」と非常によく似た記載があります。エディプス・コンプレックスとは、人間は、乳幼児から性愛衝動を持っており、無意識に異性の親の愛情を得ようとし、同性の親に嫉妬する衝動のことをいいます。この衝動は抑圧されており、個人的無意識の中にあります。

一方、『チベット死者の書』においても、人が「もしも男性として生まれる時は、自分自身が男性であるとの思いが現れる。そして交歓する父母の父に対しては激しい敵意を生じ、母に対しては嫉妬と愛着を生ずる思いを持つであろう。もしも女性として生まれる時は、自分自身が女性であるとの思いが現れる。そして交歓する父母の母に対して激しい羨望と嫉妬を生じ、父に対しては激しい愛着と渇仰の気持ちが生ずるであろう。」と説かれています(『原典版 チベットの死者の書』川崎信定訳 筑摩書房)。

23.チョエニ・バルドは、集合的無意識が作る世界

前に述べたように、集合的無意識は、人類(ないしは、ある民族全体)に共通するモチーフがイメージとして現れる世界です。チョエニ・バルドで現れる寂静尊・忿怒尊は、死者に共通に現れるヴィジョン(イメージ)であることから、集合的無意識の領域ということができます。

チョエニ・バルドでは、五色の光、および五つの仏が現れる。チベット仏教では、この五仏を中央と東西南北の四方に配置したマンダラを描き、瞑想に用います(金剛界五仏のマンダラ)。そして、この五色の光は、死者本人から発しているものとされ、五仏は、自身の魂(心の本性)の投影されたイメージと説かれています。

これは、チベット仏教の特徴です。すなわち、様々な仏陀をイメージする瞑想と、心の本性は仏陀という教えです。よって、このチョエニ・バルドは、チベット仏教の中心部分と関係すると、ユングは述べています。

このマンダラの語源には、「丸い」という意味があり、円には完全・円満という意味があります。仏教のマンダラは、仏陀・菩薩が円形(ないし方形)に集(しゅう)会(え)する様子を表す図像です。そして、ユングは、このマンダラを「自己」の象徴ととらえました。

この「自己」とは、先ほど述べたように、意識と無意識の総体(=心の全体)の中心ですが、相反するものを統合する働き、意識・魂が分裂することを防いで統合させる働きがあります。

実際にユング自身が、自分の師であったフロイトと決別し、その影響などもあって、統合失調症的な精神状態の際に、繰り返し円形の図画=マンダラを書いて、精神の統合を図ったという経験があり、彼の患者にも同じ行動が見られたといいます。こうして、マンダラは、統合作用を持つ自己の象徴なのです。

なお、「自己」は、前に述べたように、「自分」という意味ではありません。普通の意味の「自分」=自我は、表層意識の中心です。しかし、「自己」は、表層意識と無意識の総体(=心の全体)の中心です。

通常私たちは、自分という場合、表層意識(=意識)の部分だけを自分と思っています。この状態を、表層意識と無意識の分裂といいます。過去の出来事などは、表層意識にはなくても、無意識に記憶として留まっています。よって、自分とは、表層意識に限定されたものではありません。しかし、表層意識を自分だと限定してしまっているのです。

そして、これを超えて、真の自分(自分の全体)を認識すること、意識と無意識の統合された状態=「自己」に立ち返ることこそが、人間の成長の最高段階であり、人生の意味であるとユングは考えました。これは、仏教の悟りと同じか類似したものと考えられます。

さらに、この「自己」は、その最高の成長に導く働きがあるとユングは考えました。すなわち、私たちの根源である「自己」は、「自己」に至らせようとする働きがあるというのです。いわば、内なる神のお導きのようなものです。

そして、その「自己」の象徴であるマンダラは、チベット仏教の悟りのための瞑想修行のイメージに使われるものです。この意味でも、ユングの「自己」の実現と、仏教の悟りは同じか類似したものと考えられます。

24.チカエ・バルドの光明は「自己」そのもの:光は神仏・神性の象徴

チカエ・バルドは、前に述べた通り、私たちの意識の根源・心の本性の世界であり、それは、色も形もない純粋な透明な光明です。ユングは、この光明を彼の説く「自己」そのものであり、私たちの魂は、光り輝く神性そのものであるといいます。

ここで、なぜユングは、人間の根源・原初の意識(=「自己」)を光としたのでしょうか。それは、東洋思想に傾斜した彼の瞑想体験もあったのかもしれませんが、そもそも、自己が、内なる神の性質を持つとすれば、神仏を光で象徴することは、人類に共通しています。

古来、光は、様々な思想や宗教において、超越的存在者・神・仏を示すものとされてきました。古くから宗教には、光が登場しており、より具体的には、太陽と結びつけられることも多かったです(太陽神)。古代エジプトの神、アメン・ラーなどはその一例です。

哲学においても、プラトンが、光の源である太陽と、最高原理「善のイデア」とを結びつけています。それは、新プラトン主義にも引き継がれ、魔術、ヘルメス思想、グノーシス思想にまで影響を及ぼしたといいます。

新約聖書でも、イエスが「私は、世にいる間、世の光である」(ヨハネ福音書 9:5)と語っており、キリスト教の神学では、父なる神が光源で、光がイエスという解釈があるといいます。

仏教でも、光は、しばしば仏や菩薩などの智慧や慈悲を象徴するものとされます。智慧の智は見ての通り、日を含んでいます。対極的に煩悩の根本である無智は無明(明かりがないこと)と表現されました。大乗仏教の中心の仏は大日如来(太陽の仏)であり、奈良の大仏(毘盧(びる)遮那仏(しゃなぶつ))もそうです。また、日本の神道の神の総帥も天(あま)照(てらす)大神(おおみかみ)(太陽の女神)であす。

また、キリスト教と仏教の絵画の双方で、神・イエスや仏・菩薩の後ろに、いわゆる後光(輪の形の光)が描かれることが多くあります。前に述べた通り、仏教では、極楽浄土に導くという阿弥陀仏は、無量の光の仏陀(無量光仏)という別名を持ちます。

そして、実際に、ユングは、世界の諸民族の文化・宗教・神話・昔話・芸術などの調査・研究をして、人類全体に共通する神聖なシンボルとして、光や、円・輪・環があると考えるに至っています。この点に関しては別に詳しく述べますが、ここで、円・輪・環は、チョエニ・バルドの解釈において、ユングが「自己」のもう一つの象徴としたマンダラ(原意は丸い・円)に通じるものです。

後光の光の輪や、大乗仏教の輪の形のマンダラに限らず、仏陀・仏法の最初期からの象徴である「法輪」、禅宗の悟りや真理の象徴である「円相」、さらには、道教の円形の太極図や、古代遺跡のストーンサークルなど、輪は、普遍的な神聖なシンボルとなっています。

こうして、人の心の中心に、内なる神のような存在(「自己」)が存在すると考えたユングは、その根源的な象徴を神性の光と考えたのでしょう。

こうして、『チベット死者の書』とユング心理学を見ていくと、その中で、人の心の本性・意識の根源であって、内側の神・仏である何かの象徴として、光や円(輪・環)があることがわかりました。これはまさに、ひかりの輪の団体名に通じるものです。

ひかりの輪の団体名は、聖地巡りなどにおける、太陽の周りの虹の光の輪の体験などに由来しています。それは、過去の宗教・教祖の問題に葛藤する中で、事物・万物の一体性・一元性を気づいて心が静まって、悟りの境地に近づいた時などに、不思議と現れたものでした。そして、その体験に後押しされながら、過去の宗教・教祖を乗り越えて自立に至っています。

これは、自分の師のフロイトと決別し、統合失調症に悩んだ自分の精神を統合するために、ユングが円形のマンダラを描いたことと類似点があるように思われます。いずれも、師からの自立の過程の葛藤を超えて精神を統合していく上で、(光の)輪がシンボルとなっているからです。

さて、最後に、最初に述べた仏教の三界と涅槃と三つのバルドの対応関係に言及しておきます。しかし、これは確定・確信できない部分もあるので、注意していただきたい。

まず、欲界は、すでに述べた通り、シパ・バルドに対応します。次に、色界は、チョエニ・バルドに対応します。すなわち、第三の光明(様々な色・音響を伴う光)や、その後に現れる仏(寂静尊・憤怒尊)に溶け込めば、色界に転生すると思われます。

無色界は、疑問もありますが、チカエ・バルドの第二の光明に溶け込んだ場合に転生する世界ではないかと思われます。この第二の光明には詳しい記載がありませんが、第一の光明と異なって、透明光ではないと思われます。

最後に、涅槃は、チカエ・バルドの第一の光明(透明光・クリアーライト)に対応すると思われます。すなわち、涅槃=意識の根源・心の本性=色も形もない純粋透明な光の世界=「自己」です。そして、これは、ヨーガの真我や、大乗仏教が説く空とも同じ状態だと思われます。

26.死後世界・転生に関する基本的な考え方

さて、最初に戻って、科学的には、死後世界・転生は、通常の科学の基準では、十分な証明もなければ、その可能性を否定する十分な反証もないという事実に基づいて、私たちが、死・死後世界・転生に関して、どのように考えることができるかについて述べます。

第一に、死後の世界があろうとなかろうと、死ぬ十分前に、死の過程や死後世界についてよく調べて、自分なりに十分に考えることはメリットが多く、賢明なことではないかと思われます。

というのは、死ぬ直前に慌てて考える場合は、臨死体験の研究でも有名なキューブラー・ロス博士が提唱したように、末期患者には5段階の苦痛があります。

具体的には、

① 否定: 死ぬことが信じられず否定する

② 怒り: なぜ自分が死ななければならないかと怒る

③ 取引: 善をなすから生き続けたいという無理な願いを持つ

④ 絶望: 死は避けられないと知って絶望する

⑤ 抵抗の停止: 絶望状態によって酷く消耗して思考停止

しかし、死ぬ十分前から、突然に死の宣告を受けたらこうした苦しみを経験することになるとあらかじめ知っておけば、それに対して自分なりに考え、備えることができるでしょう。

第二に、死後の世界があるか否か、科学的に結論が出ない中で、死後世界の可能性を無視するか、死後の世界がある場合に備えて、一種の保険をかけるかという視点・選択があると思われます。

人は、災害・病気・事故など、必ず起こるわけではないことに関しても、起こる可能性があれば、保険などをかけて、それに備えようとする場合と、その可能性を無視する場合があります。

そして、備えない(保険をかけない)場合とは、可能性が乏しく重大ではないと考えたり、備え・保険のコストがあまりに高かったりする場合でしょう。一方、可能性をある程度感じ、それが重大であって、備え・保険の負担はなんとか賄えると考えるならば、保険をかけるでしょう。

27.妄信せず、宗教哲学・人生哲学として、転生思想を考え活かす考え方

第三に、転生を前提にして生きる方がよいか否かという視点・選択肢があります。これは、死後の世界があった場合(ある可能性)に備えるか否かという視点ではなく、死後の世界・転生を前提にしたほうが、今生を(すなわち死ぬまでを)よりよく生きることができるか否かという視点です。

チベットの聖者であるミラレパも、死を見つめてこそ本当の生き方がわかるという趣旨のことを説いています。これは、そもそも生と死はセットであり、切り離して考えるべきものではなく、死を本当に考えてこそ本当に生きることができるという視点です。

この視点から見ると、死後の世界・転生・因果応報がないと考えて生きる場合、悪行の報いも善行の果報もなくなるから、悪いことをしても見つからなければいい、皆がやっていればいい、自分の中の後ろめたさも忘れてしまえばいい、ということになります。

これは、まさに、物質的な享楽や、競争・勝利至上主義の中で、自己中心・エゴイズムによる不正行為が広がっている現代社会の傾向でもあります。実際に、連日、国を代表する企業や政治家の、様々な不正が報道されています。

そして、釈迦牟尼の時代にも、死後の世界はないという思想(断滅論)を説く教祖がおり、それは道徳不要論ともいわれました。米国などで近年、キリスト教の保守主義者が増えているといいます。彼らの気持ちとして、現代の米国は、キリスト教・聖書の真理を信じなければ、ドラッグ・セックス・バイオレンスの流れに圧倒されてしまうと感じているということが新聞で報道されていました。キリスト教も、六道輪廻ではありませんが、今生の行いによって死後に裁きを受けるという思想は共通しています。

現在、弱肉強食ともいわれる市場原理主義経済が広がり、貧富の格差が増大する中で、政治も、米国ファーストを掲げるトランプ政権をはじめ、EU離脱を図る英国ファースト、さらには日本ファーストという名称の政党ができ、世界をリードしてきた先進国が、人類全体の平等主義よりも、自国優先主義を大っぴらに強調して、各地域で国家や民族間の対立が目立ち始めています。そうした中で、倫理観の核となるものをどこに求めるかというのは、無視できない課題ではないかと思われます。

こうした視点からは、死後の世界・転生・因果応報を前提にした方が、自己中心を抑制して、より正しく利他の精神をもって生きることができるという考えがあるでしょう。しかし、人によっては、自分は欲望のままに自由に生きたいと考える人もいるでしょう。その場合は、死後の世界・転生・因果応報の考えは、自分の自由を束縛する不自由と感じられると思われます。

一方、欲望に自由に生きることを、本当の幸福だとは感じない人も多いでしょう。そもそも、ユング心理学に関連して述べた通り、欲望のままに生きるということは、自分の悪事・暗部・後ろめたい部分は、他人に見つからないように、そして、自分でも見ないで忘れるようにして生きていくことにもなります。そこには本質的な緊張があって、真の安らぎはないのではないでしょうか。

そうではなく、自己中心の欲望を抑制し、利他の心で生きるならば、自分の全体を直視して生きることができます。さらには、自分がつながり支え合っている他者・万物も直視して、彼らとつながりながら生きることができます。こうした方が、本当の意味で幸福になることだと考える(感じる)人は、死後世界・転生・因果応報は自由への束縛ではなく、自分の欲望を制御して本当の意味で幸福になる有力な手助けだと解釈できるでしょう。

ただし、仮にそのように考える場合でも、ここで一つ落とし穴に注意しなければなりません。それは、転生思想を誤解すると、差別や生命の軽視を招く場合があるということです。

例えば、インドの階級制度であるカーストや、江戸時代の士農工商は、ヒンドゥー教の輪廻転生思想によって正当化された面があります。ある人が今生、下層階級で苦しんでいても、それは前世の悪業が原因(自業自得)だとして放置するのです。これは、近代民主国家の「法の下の平等」や、万人に健康で文化的な生活を保障する福祉制度と対立することになります。

これは、仏教思想において、何が善行で、悪行かを正しく理解していないことを原因とした過ち、転生思想の誤用・悪用だと考えられます。釈迦牟尼の教団は、カーストを否定し、当時の教団としてはいち早く女性の出家者を認めるなど、当時の社会の基準からすれば、平等性が高い集団でした(現代社会のような男女の平等性はないが)。

そして、釈迦牟尼が、最大の穢れ(汚れ)と説いているのが、痴(無智)という根本煩悩であり、これは、自と他を区別し、自我に執着し、慢心などを抱くことが含まれています。しかし、自分が過去の善行によって幸福であり、他者は過去の悪行によって不幸であると考えた段階で、自分と他人を区別し、慢心に陥っていることになります。

実際には、自と他を含めた万物が相互依存であると説く仏教の思想(縁起の法・相(そう)依(え)性(しょう)縁(えん)起(ぎ)など)に照らしてみれば、自分という存在は、他者・万物の支えのもとに存在しており、自分の善行も他者・万物の支えのもとになされたことですから、他と別の自分や、他とは別の自分の善行などは存在しないのです。

さらに、もう一つの死後世界・転生の問題としては、特殊な宗教的な教義によって、自殺や他殺が正当化されてしまう場合です。これは、イスラム国などのイスラム原理主義において、米国やユダヤ人との聖戦のための自爆テロを行って自殺すれば、その結果として天界に生まれ変わることができるという思想や、解脱者の指示があれば他者を殺したとしても、その者が良い転生を得ることができるから良いと考える、オウム真理教や密教のポアや度(ど)脱(だつ)の思想があります。

この背景には、自分たちを善・聖なる存在とし、他者を悪・邪と見る、自と他の区別、独善的な善悪二元論、慢心といった問題があるでしょう。また特定の宗教・宗派・教祖に対する過剰な依存も原因の一つです。

よって、自分がよりよく生きるために、死後世界・転生・因果応報を前提にして生きようとする場合は、こうした転生思想の誤解・悪用や、特定の宗派・教祖の妄信に陥らないようにすべきです。よって、安直に転生思想を妄信したり、特定の宗教・教祖を妄信したりするのではなく、自分の理性で転生思想を熟考し、本当に自分と他者のためになるように、正しく解釈する努力を自ら行うべきです。

こうして、宗教・教祖の教義を妄信せず、理性によって熟考し、再解釈して、自分と他者の幸福のために活かして用いる姿勢を「宗教哲学」といいますが、これが、仏教などの宗教思想に対する、ひかりの輪の基本的な姿勢となっています。

28.転生を前提とした死への備え

さて、仮に、死後世界・転生がある場合に備えて保険をかけておこうとする場合や、自分がよりよく生きるために、転生思想を前提に生きようとする場合のために、特定の宗教・宗派・教祖のみが説く思想ではなく、各宗教・宗派に広く共通する普遍的な良い来世・転生の条件について考えてみましょう。

するとそれは、自己中心の利己的な行為を悪行と考えて離れて、利他の行為=善行をなるべくなすこと、ということに集約されるのではないでしょうか。そして、これは、死ぬまでの苦しみを和らげる効果もあります。なぜならば、自己愛が強いほど、死ぬことに対する恐怖・不安・苦しみは強いからです。死は、執着している自己を失うことだからです。

もう一つ、死後世界に備えるという意味では、前に述べたように、ひかりの輪のスタッフのように、ヨーガ・仏教の修行による瞑想体験によって、死後世界・転生のシミュレーション(事前体験)をしておくということが考えられます。

これは、本格的なヨーガ修行ができれば最善ですが、そうした霊的な体験を素早くもたらす特殊な行法も一部にはあるので、それを体験してみることもできるでしょう。また、前世体験に関しては、前世退行催眠を受講することもできるでしょう。

※参考文献

◎エリザベス キューブラー・ロス『死ぬ瞬間と死後の生』 中央公論新社(中公文庫)

◎エリザベス キューブラー・ロス『死ぬ瞬間 - 死とその過程について』 中央公論新社(中公文庫)

◎立花 隆『臨死体験〈上・下〉』 文藝春秋(文春文庫)

◎立花 隆『証言・臨死体験』 文藝春秋(文春文庫)

◎サム・パーニア『科学は臨死体験をどこまで説明できるか』 三交社

◎ケネス・リング『いまわのきわに見る死後の世界』 講談社、1981

◎ケネス・リング『オメガ・プロジェクト』 春秋社

◎レイモンド・ムーディ『かいま見た死後の世界』『続かいま見た死後の世界』 評論社、

◎レイモンド・ムーディ『光の彼方に』 TBSブリタニカ、1990

◎レイモンド・ムーディ『臨死共有体験』 ヒカルランド

◎カーリス・オシス『人は死ぬとき何を見るのか -臨死体験1000人の証言』 日本教文社、1991

◎マイクル・B. セイボム『あの世からの帰還』 『続・あの世からの帰還』日本教文社

◎マイケル・タルボット『投影された宇宙 ホログラフィック・ユニヴァースへの招待』春秋社、2005

◎石井登『臨死体験研究読本 脳内幻覚説を徹底検証』 アルファポリス、2002

◎カール・ベッカー『死の体験 臨死現象の研究』法蔵館

◎ブルース・グレイソン『臨死(ニアデス)体験 生と死の境界で人は何を見るのか』春秋社

◎スーザン・ブラックモア『生と死の境界 臨死体験を科学する』読売新聞社

◎ケヴィン・ネルソン『死と神秘と夢のボーダーランド: 死ぬとき、脳はなにを感じるか』 インターシフト