このコーナーについて

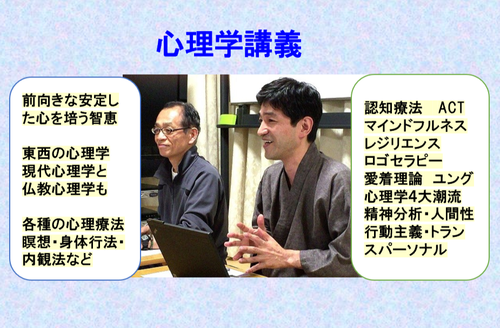

ひかりの輪の心理学理論のご紹介

このコーナーでは、ひかりの輪の「東西心理学総論」という心理学の講義に関する教本(東西心理学総論教本)の一部をご紹介するとともに、心理学に関する記事を掲載していきます。

「東西心理学総論」とは、欧州に発する現代心理学の最新の理論だけでなく、仏教やヨガなどの東洋の伝統的思想の中に見られる心理学の双方を合わせたものであり、ひかりの輪のオリジナルで画期的なアプローチであると自負しています。

心理学講義の予定とテーマ

「東西心理学講義のカリキュラム」 のお知らせ

ひかりの輪では、今まで十数年心理学講義を行ってきましたが、ハマスとイスラエル、ウクライナ、北朝鮮や中台危機などの安全保障問題、世界規模のインフレなどの経済問題、陰謀論・カルト宗教などの社会問題、宗教2世を含めた各種虐待などの家族崩壊の問題、少子化・人口減少・単身者・孤独の問題など、さまざまな問題がある中で、個々人は、ストレス・緊張・不安・抑うつ・生きづらさ・生きがいの喪失、慢性疾患など、さまざまな心身の問題を抱えています。そうした現代社会の行き詰まりの状況を踏まえ、今まで行ってきた心理学講義のテーマを厳選して 「24のテーマ」に絞り、2年間ですべて学べる 「カリキュラム」 を作りました。

カリキュラムは、心理療法の古典から、先端の現代心理学まで網羅した24のテーマからなっています。内容は、今まで以上に、皆様のお役に立つようにヴァージョンアップしたものです。

東西心理学講義は、心理学の研究家で、認定ヒプノセラピストの山口雅彦指導員の講義に基づいて、同指導員と上祐史浩(ひかりの輪代表)との対談形式で行われます。

講義の内容は、様々な心の苦しみ・ストレス・人間関係の問題などの解決に役立ち、安定したバランスの取れた広い心を養うために役立つ心理学の思想・理論・具体的な実践法について、一般の方・初心者の方にも分かりやすく解説するものです。

単に心理学の理論を学ぶだけではなく、それに基づいて、実際に皆さんができる、心や人格の向上に役立つ実践法を解説します。また、心理学の理論や、それに基づく心理療法は、同じく心を論理的に探究してきた仏教や道教の思想とも一致する部分が多く、その視点から、普通の心理学講義を超えて、仏教・道教・心理学の東西の叡智を融合させた、深い智恵に基づく講義となると自負しています。

※2025年の心理学講義の日程・テーマはこちらをご覧ください。

●「24のテーマ」によるカリキュラム の紹介

1.「心理学の四大勢力」心理学を学ぶにあたって、心理学の大きな流れを知っておくことは、その後の現代の心理学を学び、実践するうえで役に立ちます。

20世紀になって大きく発展してきた心理学には、四つの大きな流れがあります。

第一の勢力はフロイトの精神分析で、フロイトは無意識の発見者と言われ、現代の心理療法の祖とも言われます。

第二の勢力はスキナーなどの行動主義心理学で、心理学を自然科学と同様の「科学」として成立させようということで、目に見える「行動」を研究対象としました。

第三の勢力はアブラハム・マズローなどの人間性心理学で、健康な人たちを研究対象とした積極的な心理学を打ちたてました。人間の可能性、創造性、成長、価値、自己実現などに焦点を当てた明るい心理学をめざしました。

第四の勢力はトランス・パーソナル心理学です。宗教体験や深い意識状態の体験は、心理学の世界では研究対象にされず、何か病的なもの、怪しく不健全やものと捉えられていましたが、その分野を心理学的に研究しようという心理学がトランスパーソナル心理学です。

2.「ユング心理学」フロイトと並ぶ深層心理学者ユングが打ち立てた心理学です。影の投影理論、人類共通に有する集合的無意識、世界全体に共通する聖なるシンボルの研究などを行い、ヨガでいう本当の自分である「真我」や仏教の「仏性」に通じる「自己」の概念を立て、東洋の宗教の心理学的解説もおこないました。人間の意識の深いレベルを解明し、人間の精神的成長を意識と無意識を統合するプロセスで説明しました。

私たちの日常の生活のなかで特に役立つ理論として、「自分が嫌悪を抱く対象は、実は自分を写す鏡であった!」という影の投影の理論があります。

私たちは、自分の性格・人格で受け入れられない要素(=影)を他人の中に見つけ出し嫌悪します。あたかも、自分にはその要素がないかのように思い、他を批判します。しかし、自分の中にも同じ要素があるのです。そのことに気づいていくことによって、自分と他人の区別は弱まり、自分と他人を平等に見ることができ、寛容さ・慈愛の心が育っていきます。

3.「アドラー心理学」アドラーは、フロイト、ユングと並び称され「心理学の三大巨頭」と言われます。近年「嫌われる勇気」という書籍がベストセラーになり知る人も多いことと思います。アドラー心理学は劣等感の心理学とも言われ、劣等感に悩む人が多い現代、劣等感をどう解決していくかにたいへん有効です。

アドラー心理学では、「勇気づけ」を重視し、勇気をくじかれ、やる気、意欲、目的意識がない状態をサポートし、自分の居場所を見つけ、そこでの仲間を信頼し、仲間の役に立とうとする「共同体感覚」を身に着けていくことを目指します。それによって自己価値を感じて前向きに生きていくことができるようになります。

4.「自己愛:現代社会の心の歪み 第1回」自己愛という心理的な問題を根本原因とする心身の不健康と問題行動の解説をします。

現代社会は自己愛型社会と言われ、自分勝手で自己中心的な人が増えているようです。

自己愛は幼児期の子供にはあたりまえの心性ですが、大人になっても幼児的な自己愛が残存している人が多くなっています。何かにつけクレームをつけるクレイマーなどがその典型の一つです。

自己愛の強い人の特徴は、自分が丁重に扱われることが当然と思っている、いつも周囲から注目されたい、自分は優れている特別な存在だという誇大妄想、自分が世界の中心だという思い、自尊心が傷つきやすく、自分が見下されることを極端に恐れる等の特徴があります。幼児性が抜けていない、大人になりきれていない人と言っていいでしょう。周囲に自己愛の強い人がいて影響を被っている方、また、自分が強い自己愛によって苦しんでいる方もいることでしょう。講義では、最近広がる歪んだ自己愛の形態の解説とそれをどう越えていくかの解決策を提示します。

5.「自己愛:現代社会の心の歪み 第2回」自己愛という心理的な問題を根本原因とする心身の不健康と問題行動の解説の第2回です。

第1回目に引き続き、 最近広がる歪んだ心による犯罪:無差別大量殺人・陰謀論、 自己愛を背景とした心理的なストレスによる依存症その他の問題行動について言及します。

6.「交流分析」自分自身の人間関係やコミュニケーションの傾向を知り、対人関係の問題を解消したり、トラブルを回避したりするための心理療法です。 人と関わるときの思考や感情、行動のクセや傾向をエゴグラムという心理テストによって把握します。そして、対人関係での問題を引き起こしやすい性格傾向の改善を提示します。

7.「愛着理論」愛着理論は、うまく築けない人間関係を改善することに役立つ理論です。

愛着とは、養育者との情緒的な特別な結びつきのことをいい、この母子間の愛着関係が、乳幼児期の赤ちゃんに、心身の健全な成長のために必要な安心・安全を与えます。

愛着理論では、乳幼児期の愛着関係が、成長してからの対人関係にも影響を与えると説きます。良好な愛着関係によって育まれることで、大人になっても良い人間関係が築け、乳幼児期の愛着関係に問題があるとその後の人間関係もうまく築くことが難しいということです。自分の愛着の形を知り改善していくことで、人間関係を改善していくことができます。

8.「認知療法」認知療法は、自分の感情は、ものごとの捉え方やものごとに対する考え方によって決まるということを前提にしています。マイナスの感情・気分は出来事に対する極端に偏った否定的なものの捉え方によって生じるということです。ですから、その極端なものの捉え方を変えれば、生じる感情・気分も変わります。自分のものごとの極端な偏った捉え方のパターンを知り、それを適正で柔軟性の高いものに変化させていくことで、マイナスの感情・気分ひいては行動の改善を図り、否定的な感情・気分で苦しむことを緩和させていきます。

9.「マインドフルネス認知療法」マインドフルネスは、AppleやGoogleなど大手企業に取り入れたことが流行の端緒になり、日本でも流行しました。マインドフルネスの源流は仏教の禅や瞑想にあります。その宗教色をなくして医療現場で疼痛の緩和の方法として行われるようになり、その後、認知療法にも取り入れられ、マインドフルネス認知療法が創始されました。

マインドフルネスとは、過去や未来ではなく、今・ここで起こっているものごと(思考・感情、体の状態など)・現実をあるがままに客観的に見つめ認識している意識状態のことです。自分の思考や感情を客観的に見つめることで、思考や感情に巻き込まれないようになっていきます。それによって、否定的感情に翻弄されて苦しむことはなくなります。

講義では、マインドフルネス瞑想の実践に加え、メタ認知・超越自我、ひいては東洋の真我・無我の思想との関連も解説していきます。

10. 「アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)」アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)は、感情のコントロールをすることで、価値ある人生を送れるようにするためのセラピーです。

アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)には、2つの柱があります。

一つは、つらい思考や感情に対する効果的な対処法としてマインドフルネスです。つらい不快な思考や感情に対して、私たちは、巻き込まれて、翻弄されたり、また、抵抗したり、それを避けよう、排除しようとします。そのいずれも、思考・感情に囚われて苦しんでいる状態です。そうならないようにする対処法として、マインドフルネスがあります。

二つ目の柱は、「本当に意味ある、価値ある人生を送るための行動」です。 思考・感情に囚われ、巻き込まれ、翻弄され、その苦しみから逃れようとして、アルコール・薬物・ギャンブル・暴食・引きこもり・寝る・先延ばしなどの行動をとり、本来やるべき建設的な人生に価値ある行動を取れない、という状態を改善していきます。

アクセプタンス&コミットメント・セラピーは、つらい思考・感情があっても、それを放っておいて、やるべきことをやり、 人が、生きていく上で何が価値あるものなのかを見つけ、その価値に沿った生き方ができるようにしていきます。そのための「マインドフルネス」、「本当に意味ある、価値ある人生を送るための行動」という2つの柱です。

また、講義では、メタ認知・超越自我、ひいては東洋の真我・無我の思想との関連も解説していきます。

11. 「セルフ・コンパッション」自己否定、自信のなさ、卑屈に対処する方法として、認知行動療法の流れのなかからコンパッション・フォーカスト・セラピー(CFT)という療法がでてきました。コンパッション・フォーカスト・セラピー(CFT)は「セルフ・コンパッション」という言葉をキーワードとして理論を展開しています。コンパッションとは慈悲という意味で、コンパッション・フォーカスト・セラピーとは、「慈悲に焦点を当てた療法」とでも訳せ、「セルフ・コンパッション」とは、「自分に対する慈悲」ということになります。

自己否定、自信のなさ、卑屈を抱えている人が卑屈を越えていく方法が「セルフ・コンパッション」です。

12. 「ポジティブ心理学:前向きな感情の大切さ」ポジティブ心理学とは、「幸福」や「心身ともに健康な生き方」はどのようなものか科学的に研究する心理学です。

この講義では、ポジティブ心理学のなかの「拡張-形成理論」というものを紹介していきます。「拡張-形成理論」は、ポジティブな前向きな感情が心の広がりと心の能力・成長を高めるということを、27万人のデータをもとに証明した理論です。

ポジティブな感情が増えると、視野が広がり、思考の範囲が広がり、さまざまな考え方や行動の可能性を開き、心身を開放し、受容性・創造性を高め、生活を改善し、人を成長させる、というものです。この理論は、ポジティブな心の状態=「愛」「喜び」「感謝」「安らぎ」といったポジティブな感情の研究から導き出されました。 心が前向きになるための方法を提示します。

13. 「レジリエンス:立ち直りの力」レジリエンスとは、衝撃的な出来事や困難な状況・ストレスを受けたときに立ち直る力、回復力、復元力という意味で、近年メンタルヘルスの領域で注目されています。

ストレスを受けたときに、落ち込みやすい、なかなか立ち直れないという人は、「レジリエンス(立ち直る力)が低い」ということです。逆に、ストレスに強く、また、立ち直りが早い人は、「レジリエンスが高い」ということです。 この講義では、立ち直る力、レジリエンスをどうしたら強くすることができるかを解説します。

14. 「幸福の心理学:幸福の4条件」国際的な幸福感の調査をすると、日本人の幸福感・幸福度が低いという結果がでます。その理由のひとつとして、日本人は謙遜・謙譲が美徳とされ、自己主張しないという特性がと考えられています。また、日本人は、幸福ホルモンと言われるセロトニンが取り込み難いという問題が関係しているという研究もあります。

講義では、幸福の条件をポジティブ心理学の知見から紹介していきます。欧米の研究だけでなく、日本人が日本人を対象に行った「幸福になるための条件」に、焦点を当てていきます。

15. 「ロゴセラピー:生きる意味の心理学」ロゴセラピーとは、生きる意味を見失い、絶望している人に対し、生きる意味を見出す援助をする心理療法で、「(生きる)意味による治療」と訳すことができます。

創始者は、オーストリアの精神医学者・心理学者のヴィクトール・E・フランクルです。ユダヤ人であったフランクルは、ナチスの強制収容所生活を3年送っています。その体験をもとに書かれた『夜と霧』は、日本語を含め17ヶ国語に訳されています。

強制収容所で生き残った人たちは、身体が丈夫だったというのではなく、収容所にいてもそこで生きる意味を見出した人たちでした。どのような悪い状況においても、意味を見出すことはできるというのです。そして、意味があれば人は生き抜くことができるといいます。

極限状況において、自分に何ができるか、何をすることが意味あることなのかを考えるとき、自分を超えた大きなものに自分を捧げることに価値・意味を見出すということです。端的に言えば、他を利するということです。ロゴセラピーは、強制収容所でのフランクルの実体験に裏打ちされた説得力のある理論です。人生を豊かに生きるために役立つ理論です

16. 「選択理論:思考と行動の選択で感情をコントロールする」選択理論は、リアリティセラピー(現実療法)の基本理論です。選択理論の考えは、「他人を変えることはできない。変えることができるのは自分だけである」をモットーに、人が生きていくうえで避けることのできない、人との関係を良好なものにして、幸福に生きていく方法を説く心理学理論です。

自分を変えるとは、自分をコントロールすることです。自分をコントロールすることのなかでも感情をどのようにコントロールするかについて、学ぶことができます

17. 「ネガティブ感情のコントロール」複数の視点から否定的な感情をコントロールする方法を解説します。

感情にとらわれ翻弄されないために、不安、心配、悲しみ、不機嫌、寂しさ、怒りなどなど、それらの感情が何を意味するのか? どうしてそれらの感情が生じるかなどを見ていき、どう対処したらいいのかを解説します。さらに、個々の感情に対する対処だけでなく、心を整える方法も提示します。

18. 「身体の心理学」身体心理学は、心の状態は身体のあり方と深く関係していることを説いた心理学です。呼吸・筋肉の緊張と弛緩の反応・表情・発声・姿勢・歩行のそれぞれの仕方がどのような心(感情)を作り出すかを実験的に研究したものです。 身体をどのように使うえばどのような心の状態になるのか学ぶことで、日常生活のなかで心のコントロールに役立ちます。 また、運動が脳におよぼす良い影響についても解説します。

19. 「宗教体験の脳科学:その科学的解明」宗教体験・神秘体験を脳の血流の分布から、脳の活性化のレベルがわかる画像診断装置を使い調べるという実験によって、宗教体験・神秘体験のときにどこの脳の部位が活性化しているかがわかりました。 例えば、チベット僧の「すべてのものとの一体感」という深い瞑想状態や修道女たちの「神との合一」の体験のときの脳の働きなどです。

この実験は、古くから神秘家たちが語ってきた体験が、脳の活動と結びついていることを示唆しています。神秘体験は、観察することができる脳の神経学的な過程であると言えそうです。

瞑想体験が観察可能な神経活動と関連づけられるからといって、その体験が現実ではないことの証拠にはなりません。私たちの日常生活の体験もすべて脳内の体験であり、そういう意味では同じです。脳内の体験イコール外界に何も存在しないということではありません。

20. 「孤独問題の心理学」孤独は世界的な問題

社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロナの影響などもあり、孤独・孤立の問題がより一層顕在化していて、孤独は、現代社会において重要な問題になっています。

イギリスでは2018年1月、「孤独担当相」が儲けられました。日本でも2021年、内閣官房に「孤独・孤立対策担当室」が設置され、緊急に対処すべき課題であるという認識が世界に広がっています。

孤独のリスクは、1日たばこを15本吸うことと匹敵し、心疾患リスクを29%上げ、アルツハイマーが2,1倍、という驚きべき内容です

講義では、孤独の状況の実態、孤独の心身に与える影響、孤独になる要因、そして解決法を提示していきます。

21. 「高齢期心理学:長寿社会を幸福に生きる」現代は高齢化社会といわれ、4人に1人が65歳以上の高齢者です。今後は3人に1人の時代が来るという話もあります。それにともない、「キレる老人」「認知症」などの話題も多く聞かれます。家族、親戚、近所に高齢者がいる方は多く、日々の中でそういう方々と関わりを持っている方も多いでしょう。高齢の方がどのような心理なのか知ることは、高齢者の多い現代において必要なことと思われます。

また、今は若くても、やがては必ず老いを迎えます。これに例外はありません。ですから、高齢者の問題とは、決して他人事ではありません。そして、若いうちから、人生の終末に向かって、どのような老いを迎えて生きるのか、すなわち人生全体を考えて生きることは、たいへん貴重な恩恵をもたらすと思われます。

これは「キレる老人」「認知症」などの高齢期の問題を回避するという面だけではなく、適切な生き方を積み重ねるならば、高齢期において、一種の悟りの境地である「老年的超越」と呼ばれる状態に達するという現象が見られます。そのような老年幸福学の研究成果も提示します。

22. 「幸不幸の脳科学:神経伝達物質」幸不幸の招待神経伝達物質の影響だった !!

人が幸せを感じているとき、脳内では複数の脳内物質が分泌されています。主なものは、ドーパミン、セロトニン、オキシトシン、エンドルフィンなどです。

ドーパミンは成功、達成の幸せ、セロトニンは安らぎ、安定した心による幸せ、オキシトシンは愛・つながりの幸せ、エンドルフィンはランナーズ・ハイなど極限状態で得られる多幸感を与えます。

反対に、ノルアドレナリンとコルチゾールの濃度が高まると、危険に備えるよう他の神経系に警告を発したり、恐怖などの情動に関わる記憶を強めたりします。

これらの神経物質の多い・少ないが幸不幸にどのように影響するのかを解説し、幸せを感じる神経伝達物質を分泌する方法を提示します。

23. 「進化心理学」進化心理学は、1980年代の後半に提唱されました。ダーウィン的な進化の視点から、心の働きについて理解する学問で、進化によって形成された心理メカニズムを研究する心理学です。

進化心理学では、人間に共通する生得的な心の傾向・パターンというものがあり、このような心理的なメカニズムは、自然淘汰の進化のプロセスにおいて形成されてきたと考えられています。

一例をあげると、甘いものや脂っこいものを好む人が多いのは、原始の食糧を得ることが不安定な環境において、甘いものや脂っこいものを好むことは、生存のために役立ってきたからだと進化心理学は説明します。日常での行動・嗜好が進化の賜物であることを学ぶことで人間に対する理解が深まり、進化によって形成された現代ではマイナスに作用する心の働きを改善する手掛かりになります。

24. 「ゾーン体験の心理学:フロー理論と仏教の禅定」スポーツや音楽演奏、仕事や遊びなど、あらゆることにおいて、それを行うときに極度に集中した状態で、時間の感覚がなく、自我の感覚もなく、自分のしていることが流れるように自然にうまく行き、世界と一体化しているように感じる体験を「フロー体験」といいます。スポーツでは、「ゾーン状態」という言い方が一般的なようです。

フロー状態のときには、高揚感に包まれ、自分の能力を最大限に発揮している状態であるということです。 また、この状態は、ヨーガや禅、タオイズム(道教)における境地と共通点があることも指摘されており、その点についても言及します。※講義の順番は、上記の順番で行っていくわけではありませんので、ご承知おきください。

※2025年の心理学講義の日程・テーマと参加方法はこちらをご覧ください。

2025年1月~12月の東西心理学講義の日程とテーマのお知らせ

ひかりの輪では、毎月1回及び、年末年始セミナー、GWセミナー、夏期セミナーの大型セミナーで心理学講義を行っています。今年の年間予定をお知らせします。

ひかりの輪では、十数年心理学講義を行ってきましたが、多くの人がストレス・緊張・不安・抑うつ・生きづらさ・生きがいの喪失、慢性疾患など、さまざまな心身の問題を抱えている現代社会の行き詰まりの状況を踏まえ、今まで行ってきた心理学講義のテーマを厳選して 「24のテーマ」 に絞り、2年間ですべて学べる 「カリキュラム」 を作りました。

そのカリキュラムに則って月1回行っていきます。内容は、今まで以上に、皆様のお役に立つようにヴァージョンアップしたものです。

予定は 2025年1月~12月の東西心理学講義の日程とテーマ をご覧ください。