以下の講義のテキストは、2020~2021年 年末年始セミナー特別教本『ヨーガ・仏教の修行と科学 人類社会と宗教の大転換期』第1章 として収録されているものです。教本全体にご関心のある方はこちらまで。

1.今話題の呼吸法

今人気のアニメ『鬼滅の刃』では、人間離れした力を持つため、主人公らが「全集中の呼吸」という呼吸法を取り入れ、それによって、血液中の酸素濃度を高め、高い集中力と身体能力を手にすることができるなどという話が設定されている。

本稿では、呼吸法の効果と実践上の注意点に関して、医学的な見地から紹介するとともに、数千年もの間、呼吸法を取り入れてきたヨーガの見地からも紹介したいと思う。

2.ゆっくりと吐く呼吸法:健康増進の効果

呼吸法は、ヨーガや太極拳に限らず、最近では格闘技やスポーツで重視されるようになった。自律神経に詳しい小林弘幸・順天堂大教授は、①ゆっくり吐く呼吸を心がけることで、自律神経の副交感神経の活動が上がり、血流が良くなり、②血流が良くなると、腸の活動や免疫の働きも活性化し、長生きにつながるという。

小林教授が勧めるのは、吸気と呼気の長さを1対2にして、深い呼吸をする方法である(長生き呼吸法)だ。たとえば2秒吸って4秒吐く。そして、1日3分間でも時間を決めて毎日行う。こうして、普段おざなりになっている呼吸に意識を向けることが大事だという。

教授は、特に最近は新型コロナウイルスの流行で、現代人のストレスはますます高まり、呼吸も浅くなっているのではないかと懸念されている。ストレスが高まると、呼吸は浅くなり、逆にゆっくり吐く呼吸法で、ストレスを解消できるということである。

このメカニズムを詳しく説明すると、呼吸によって取り込まれる酸素は、血液に溶け込み、毛細血管を経由して全身の細胞に届けられる。よって、ゆっくりと深く呼吸をすれば、肺に取り込まれる酸素量が増え、そのため、酸素を運ぶ全身の血流量も増加する。

その結果、全身の細胞の活性化につながる。全身の細胞は、酸素を取り込み、二酸化炭素を排出して、新陳代謝を行っている。よって、体の回復を早くさせたり、力を引き出したりすることができる。

小林教授の研究では、ゆっくりと深く呼吸をすることで、すぐに毛細血管の血流量がアップすることが確認されている。よって、同教授は「呼吸には一瞬で体の状態を変える力があり、呼吸法ほど即効性の高い健康法はありません」と主張する。

また、ゆっくりと吐くことによって、リラックス効果のある副交感神経が、刺激・活性化される。同教授の研究では、ゆっくりと吐く呼吸(吸気2秒・呼気4秒)によって、通常の呼吸(吸気1秒・呼気1秒)に比較して、自律神経の副交感神経が2・5倍も活性化したことが確認されている。繰り返しになるが、副交感神経が活性化すると、リラックスすることができるのである。

また、春木豊氏(早稲田大名誉教授)は、体の使い方と心の状態には深い関係があるとする身体心理学を提唱しているが、同氏も科学的な実験を通して、ゆっくり吐く呼吸法の効果を確認している。

次に、①腹式呼吸で呼気を長く行う、②腹式呼吸で呼気を短く行う、③普通に深呼吸するという三つのケースの実験をして、それぞれの実験前後の血圧・心拍数を計ると、①のケースが、血圧・心拍数の下がり方が最も大きく、かつ下がった状態が一番長く持続したという。

こうして、長い呼気が、血圧を下げ、副交感神経を優位にして、生理的な安定をもたらすことが確認された。実際に、被験者に質問しても、長い呼気では、短い呼気や深呼吸よりも、落ち着いた気分、くつろいだ気分になる傾向が大きかったという。

さらに、意識的に呼気を長くすることは、「タイプA性格」という、怒りやすい・焦りやすいという性格の人たちに効果があり、「時間的切迫感」「焦りを感じて落ち着かない」というタイプAの性格的な傾向が和らぐことも確認されたという。

そして、他にもストレスと呼吸の深い相関関係も実験で確認されている。被験者にストレスとなる作業をさせると、安静時と比較して、呼吸の時間が短くなる傾向が見られた。特に、息を吸った後に、息を吐くまでの間が短くなったという。ストレスがあると、ゆったりした呼吸ができないようである。

また、ゆっくりした呼吸と速い呼吸で、心拍数と呼気終末二酸化炭素(PetCO2:PetCO2は、呼吸によって吐き出された気体中のCO2の分圧(割合))の量を比較した実験を行うと、ゆっくりした呼吸では、心拍数が下がり、呼気終末二酸化炭素の値が上がったという。呼気終末二酸化炭素は、ストレスがあるときは値が下がるので、ゆっくりした呼吸によって、ストレスが減少したことを示している。

以上の結果から見て、呼吸をおざなりにせず、良い呼吸の習慣を作ることは重要である。私達は、呼吸を無意識に1日2万回以上しているといわれる。しかし、日常生活では呼吸を意識することはなく、おざなりにしてしまいがちだ。しかし、実際には、呼吸の質の良し悪しによって、さまざまな体調不良の原因にもなる。

一方、小林教授によれば、1日数分でも、上記のゆっくり吐く長生き呼吸法を行えば、誰でもゆっくりと深い呼吸ができるようになるという。ただし、これは、1日だけやればいいというものではなく、毎日続けることが肝心である。ヨーガの修行でも、良いことを繰り返し行い習慣化する重要性(修(しゅ)習(じゅう))が強調される。

3.呼吸法の様々な健康効果

ゆっくりと吐く呼吸法は、自律神経と腸内環境を同時に整えることができる。前にも述べたように、呼吸のときは、吐く時間を長くする。まず、前に述べたように、吐く時間を長くすると、自律神経の中でリラックス効果のある副交感神経が刺激されて、自律神経を整えることができる。

また、ゆっくりと吐く深い呼吸法を行う際には、腹式呼吸で行う。お腹に深く息を入れで出すのである。これは、胃腸を運動させて、マッサージする効果がある。小林教授によれば、胃腸のマッサージによって、腸内環境が良好になるという。さらに、前に述べた通り、全身の血流量も増える。

そのため、ゆっくりと吐く深い呼吸法によって、免疫力の向上も期待できる。というのは、免疫細胞の7割は腸内に存在しており、さらに、血流・血液循環が良ければ、免疫細胞が体全体を巡ることができる。さらに深い呼吸をすると、血流の増大とともに、軽い運動にもなるために、体温が若干向上する(体が温まる)。免疫力は、体温が高いほど向上する。

こうして、ゆっくりと吐く深い呼吸は、①体内の酸素量・血流の増大・血液循環の改善、②自律神経の改善(副交感神経の活性化によるストレス解消・リラクセーション)、③腸内環境の改善、免疫力の向上をもたらす。結果として、小林教授によれば、①疲労回復、②さまざまな生活習慣病の改善、③ここ一番での集中力の向上・メンタルの安定・仕事のパフォーマンスアップなどにも有効だという。

そして、始めた日から頭がスッキリするなど、気分が良くなることがあり、それを毎日の習慣にすれば、意識しなくても呼吸がゆっくりと深い呼吸に変わっていき、病気や不調を遠ざけてくれる健康体を築くことができるということになる。この意味で、手っ取り早い健康法ではないかと思われる。

4.ヨーガの呼吸法による集中力・精神安定効果

スペインなどの研究チームが発表した2015年の論文によれば、ヨーガの上級者は、深い呼吸により、大脳の「島(とう)皮(ひ)質(しつ)」と「下(か)前(ぜん)頭(とう)回(かい)」と呼ばれる部分が活性化したという。島皮質は、自分の体の自律神経や心拍などを監視し、下前頭回は、欲望や雑念を抑え、自分を制御することに関わる場所である。よって、深い呼吸で集中力が高まり、物事に動じなくなっていることがうかがえる。

脳科学者の池谷(いけがや)裕二・東京大教授も、「呼吸は、脳活動を間接的に変化させられる。集中力を高めるために、呼吸を利用するのは理にかなっている」という。すなわち、呼吸法を鍛錬することで、集中力を高めるために必要な脳の機能を活性化させることができるということだ。

ただし、ここでの「ヨーガの上級者の深い呼吸」とは、単なるゆっくり吐く深い呼吸ではない。ヨーガの呼吸法には、吸う息、吐く息に加えて、息を止める作業(保息)が含まれている。そして、集中力に関していえば、武術家・スポーツ選手などが経験するように、人は何かに深く集中している時には、息をしていないことが多い。こうして、非常に深い集中と保息には、深い関係があるのである。

また、深い集中力は、欲望や雑念を制御することと深い関係がある。様々な欲望・雑念があれば、深い集中はできないからである。こうして、ヨーガの呼吸法は、深い集中力を与えるが、これは、ヨーガの本来の目的である欲望の制御を含めた、心の制御による悟り・解脱といったことに繫がるからである。

5.ヨーガの呼吸法「プラーナーヤーマ」の意味合い

ヨーガの呼吸法は、プラーナーヤーマといわれる。文字通りに訳すと、気を制御する方法(調気法)となる。「プラーナ」とは、サンスクリット語で目に見えない生命エネルギーである「気」を意味する。よって、ヨーガの呼吸法は、この「気」を制御するためのものなのである。

それがなぜ、集中力・精神の安定・心の制御に役立つのか。それには、ヨーガを含めた東洋思想に広く説かれる「気」の霊的科学の思想がある。ここでは、これを呼吸法との関連に絞って以下に説明する。

なお、気の霊的科学の全体は、『テーマ別教本第1集「ヨーガの思想と実践」』や『2016年夏期セミナー特別教本「気の霊的科学と人類の可能性」』を参照されたい。

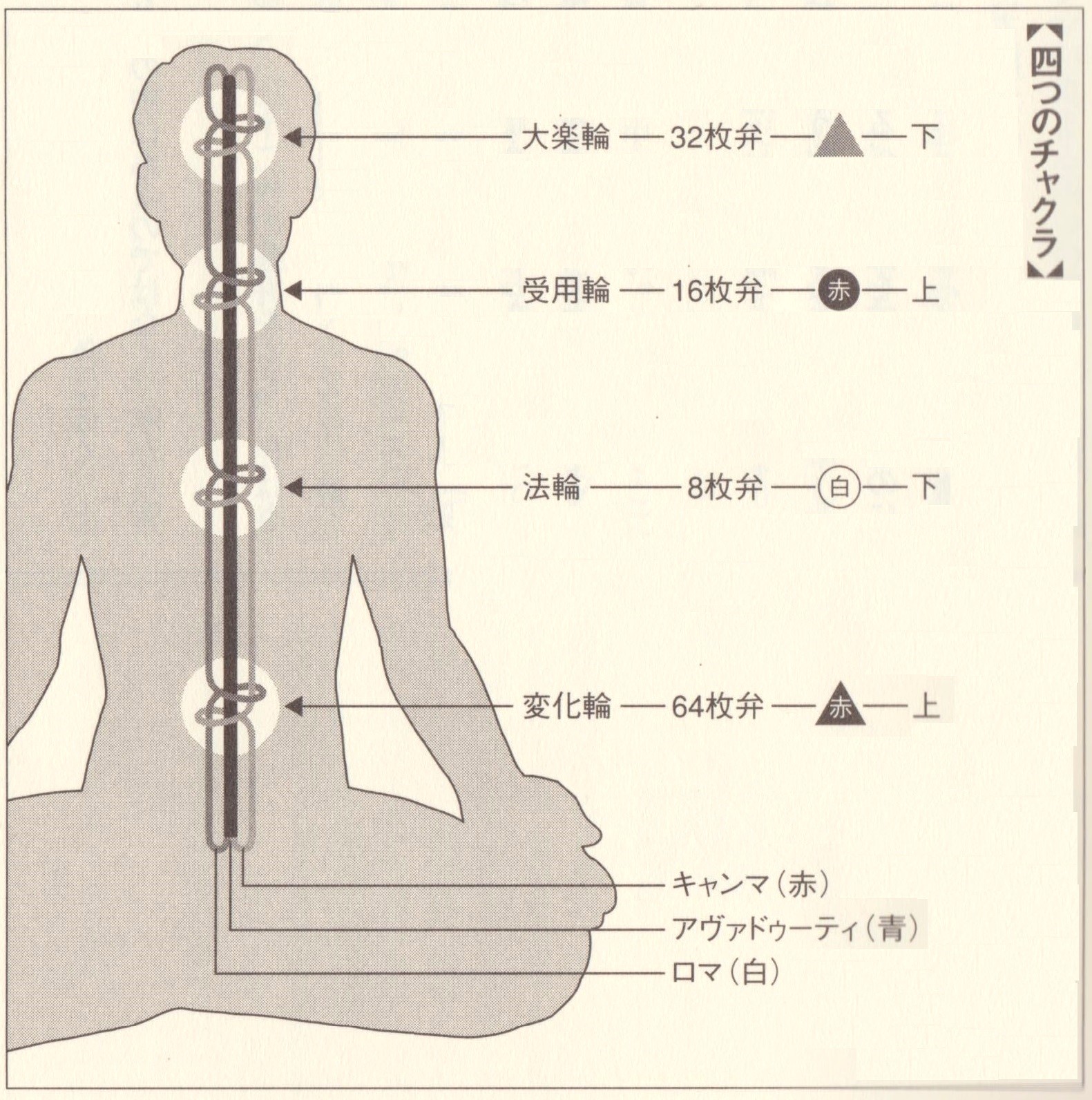

6.プラーナとナーディとチャクラについて

「気」とは、体の内外に存在して流動する目に見えないエネルギーである。狭い意味では、生命エネルギーであり、広い意味では、物理的な存在を含めた万物を構成する根源的なエネルギーという意味もあり、ヨーガでは、「プラーナ」と呼ぶ。また、気には、体の外にある外気と、体の中にある内気があり、内気にも様々な種類があるとされる。

そして、体内には、気が流れる道である「気道」があるとされる。ヨーガでは、これをナーディと呼ぶ。主に3つのナーディがあるとされるが、全部で72000本ものナーディがあると説かれることが多い。

そして複数の気道が通る交差点があり、特に多くの気道が密集しているところを「チャクラ」と呼ぶ。これは、同時に神経が集中する場所(神経(しんけい)叢(そう))でもあり、重要な臓器があるところでもある。一般に、気道と神経と血管・血流は、深く関係しているとされる。

7.気の強化と気道の浄化の恩恵:心身の健康・悟り

ヨーガは、①気を強化することと、②気道を浄化して気道の中に十分な気がスムーズに流れるようにすることが、その人の心身の健康、煩悩・心のコントロール=悟りを実現するために役立つと説く。そして、アーサナ(ヨーガの体操、正しくは体位法・座法と訳す)や、プラーナーヤーマといった身体行法によって、気を制御できると考えている。

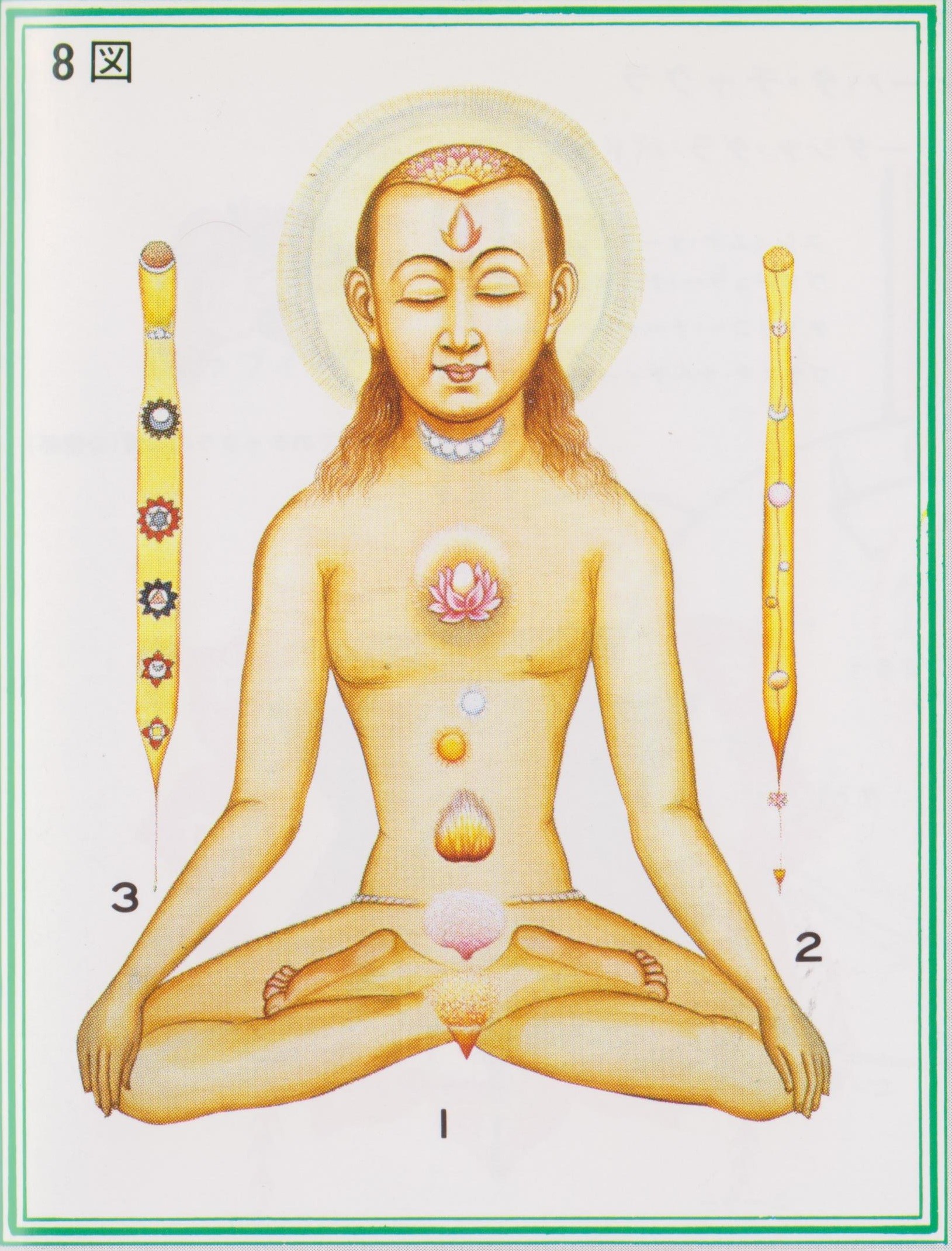

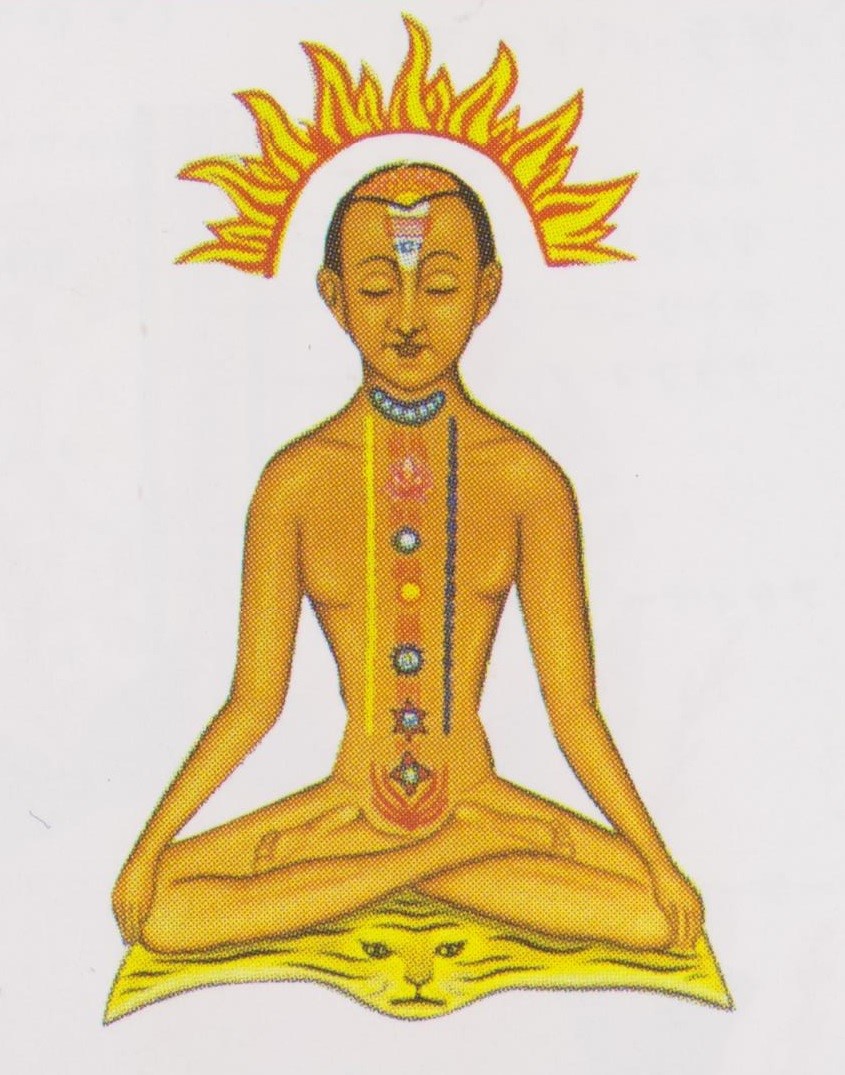

次に、具体的な気道(ナーディ)とチャクラの位置を示したものが図A・Bである。著名なヨーガ行者のスワミ・ヨーゲシヴァラナンダ師が解説する、3つのナーディと9つのチャクラの図である(『魂の科学』〈たま出版刊〉より引用)。

図A

図B

まず、三つの主要なナーディは、①スシュムナー管(尾てい骨から背骨(脊髄)を通って頭頂に至る。中央の気道)、②ピンガラ管(尾てい骨からスシュムナー管よりも右側を通って右の鼻に至る。右側の気道。別名スーリヤ・ナーディ)、③イダー管(尾てい骨からスシュムナー管よりも左側を通って左の鼻に至る。左側の気道。別名チャンドラ・ナーディ)である。

次に、9つのチャクラの位置と名前は、①頭頂:サハスラーラ・チャクラ、②眉間:アージュニャー・チャクラ、③咽頭部:ヴィシュッダ・チャクラ、④胸部・心臓部:アナーハタ・チャクラ、⑤肝臓部:スーリヤ・チャクラ、⑥膵臓部:チャンドラ(マナス)・チャクラ、⑦上腹部:マニプーラ・チャクラ、⑧下腹部:スヴァーディシュターナ・チャクラ、⑨尾てい骨:ムーラダーラ・チャクラである。

8.チャクラでの気道の詰まりが煩悩・欲望を生じさせる

ヨーガは、チャクラの部分で気道に詰まりがあって気がうまく流れず停滞すると、そのチャクラに対応した煩悩・欲望が生じると説く。気道が詰まっているチャクラによって、それぞれ異なる煩悩が生じる。

各チャクラの部分の気道の詰まりを取り除くことができたならば、煩悩は解消し、そのチャクラを越えて、エネルギーが上昇する。すべてのチャクラに詰まりがなくなると、エネルギーは、頭頂のサハスラーラ・チャクラに集中して、悟り・解脱が生じる。そして、頭頂に至る気道は、中央気道だけである。よって、中央気道にエネルギーが集まるときに、心は不動となり、悟り・解脱に至るといわれることがある。

なお、気道の中のエネルギーが不足している場合は、意志・集中力も弱い状態となる。次に、エネルギーはあるが、気道が詰まり、流れが阻害される場合に煩悩が生じる。煩悩のため心が不安定で、集中も妨げられる。最後に、エネルギーが強く、気道の詰まりもない場合に、煩悩がなく、心が静まり、集中力が強い。高い瞑想状態が生じる。

そして、各チャクラと煩悩の関係は、以下の通りである。

①ムーラダーラ・チャクラ--物欲、肉体への執着、怒り・嫌悪

②スヴァーディシュターナ・チャクラ--性欲、無智(物の考えにくい状態)、恨み(じめっとした憎しみの感情)

③マニプーラ・チャクラ--食欲、貪り、学問・才能への執着

④アナーハタ・チャクラ--プライド・卑屈、執着・愛著

⑤ヴィシュッダ・チャクラ--妬み・嫉妬心、地位欲・権力欲

⑥アージュニャー・チャクラ--慢心・自己満足・支配欲・善悪の(固定)観念、現世願望

⑦スーリヤ・チャクラ--怒り。内面の怒り・ストレスをため込んだ状態も含む。ムーラダーラ・チャクラの怒りよりもレベルが高いとされる。

⑧チャンドラ・チャクラ--無智(物が考えられない愚鈍な状態、動きが鈍い、目先の快楽に偏る、怠惰、自己中心で他に冷淡・無関心)。さらに、間違った霊的・宗教的な探求・魔境、イメージ上の性欲、覚醒剤の使用にも関係するともいわれる。

⑨サハスラーラ・チャクラ--特別なチャクラで、前に述べた通り、このチャクラにエネルギーがスムーズに集中することで、解脱を得ることができるとされる。

そして、各チャクラが浄化され活性化されると、そのチャクラに対応した能力が開発されるといわれている。逆に汚れると、そのチャクラに対応した煩悩・欲望が生じる。

次に、3つの気道に関しては、まず中央気道は、貪り・執着に関係する。どういう対象への貪りかは、どのチャクラの部位で、中央気道が詰まるかによる。なお、この気道だけは、他の気道と異なり、頭頂のチャクラに通じており、どこも詰まっていなければ、解脱・悟り・真理に対する貪り=探求心・求道心が生じることになる。

次に、右気道は、怒りに関係する。どういう性質の怒りかは、どのチャクラの部位で、右気道が詰まるかによる。

一方、左気道は、無智に関係する。どういう性質の無智かは、どのチャクラの部位で、左気道が詰まるかによる。

9.プラーナーヤーマによる気道の浄化と気の強化

アーサナ、プラーナーヤーマなどのヨーガの身体行法は、この気道の詰まりを浄化することができるとされる。気道の詰まりは、経験的にいって、①筋肉や関節をほぐす、②血流を増大させる、③体を温める、④深い十分な呼吸、によって浄化することができる。よって、アーサナやプラーナーヤーマが有効なのである。

また、ヨーガ行法以外にも、同じような効果を持つ修行法として、気功の行法、歩行瞑想、(温泉の)入浴などは有効である。さらに、プラーナーヤーマやムドラーは、尾てい骨に眠っているプラーナ(気・生命エネルギー)の親玉ともいうべきクンダリニー(宇宙エネルギー・根源的生命エネルギー)を覚醒させる効果がある。このクンダリニーが覚醒すると、その力強いエネルギーの上昇によって、ナーディを物理的に浄化することもできる。たとえていえば、詰まった配管を高圧洗浄するようなものである。

プラーナーヤーマによる気道の浄化について述べたが、プラーナーヤーマのもう一つの重要な効果が、気(プラーナ)自体の強化である。すなわち体外の気(外気)を体の中に取り込んで、体内の気(内気)を増量・強化することである。

なお、これは、プラーナーヤーマで息を止めている時に起こるといわれることがある。すなわち、保息を伴わない普通の深呼吸では、酸素は体内に入るが、気(プラーナ)は、体内に充填されないともいわれることがある。

10.プラーナーヤーマの様々な恩恵:健康・集中力・悟り・解脱

プラーナーヤーマの恩恵を列挙すると、第一に、一般の健康増進の呼吸法(例えば、先ほど述べた長生き呼吸法)と同様に、心身の健康を向上させる。というのは、心身の健康は、気の状態と密接に関連するとされるからである。心身を軽快で楽にして、究極的には、内的な歓喜さえもたらすとされる。

第二に、物事の達成・人生の成功をもたらす。心身の健康、安定した心、強い意志・集中力が得られるからである。究極的には、極めて高い集中力を持った状態(禅定・サマディ)を達成する。これは、スポーツで、選手が雑念なく無思考の深い集中状態に入って最高のパフォーマンスを発揮する「ゾーン状態」や、何もかもが流れるようにうまくいく心理状態とされる「フロー状態」に通じるものである。

最後に、悟り・解脱、すなわち、深い心の制御・安定・苦悩からの解放を与える。そして、その心の安定は、正しい判断力や直観力を含めた智慧をもたらす。

11.プラーナーヤーマの実践の準備:環境・服装・姿勢・弛緩

次にプラーナーヤーマの実践について述べる。まずその準備についてである。

プラーナーヤーマを行う環境に関しては、静かで換気の良い場所がよい。そうした自然の中で行えればよいが、都会の自宅の中で行う場合には、室内を整理整頓し、換気の良い状態にする。

加えて、できれば、室内に仏画・自然の写真など、見ると心静まるものを置くとよい。さらに、室内に、気持ちの静まる瞑想用のお香や、ヨーガ・仏教などで用いる聖音を鳴らす法具などがあればいっそうよい。すなわち、見て・聞いて・嗅いで心が静まるものである。

次に服装であるが、なるべく体を締め付けないものにする。時計・ベルト・バンド・靴下などは外しておく。こうして、血の巡り・気の巡りを改善し、筋肉がリラックスしやすいようにするのである。

姿勢については、安定した座り方で座る。ヨーガ・仏教の座法を組むことができれば、なおのことよい。そして、背筋を伸ばして、肩・首・腕などの力が抜けるようにする。体の緊張が抜けることが、気や血の巡りを改善するからである。また、顔は下に向けずに前を見て、背筋が曲がらないようにする(視線は下を見てもよい)。

腕については、いろいろなやり方がある。力を抜いて手のひらを膝に合わせる形で膝に置くことや、仏教の座禅などで用いられる手の組み方(左手の手のひらの上に右手を重ね、座法を組んだ足の上に置く)もよいだろう。

最後に、呼吸法を行う前に、顔・首・肩・腕・胸・腹部の力を十分に抜いておく。体に力が入っていると、気道が詰まりやすくなる。時間があれば、呼吸法を行う前に、各部の運動を行うとよい。ヨーガでは、プラーナーヤーマの前に、アーサナ(ヨーガ体操・体位法)を行うことが多い。

特に現代人が凝っていることが多い首や肩をほぐす。首は、ゆっくりと大きく回す。時計回りに回したら、その後、逆に反時計回りに回す。これを何度か(何セットか)繰り返す。

コツとして、回す前に息を吸い、回している際に息を出すとよい。息を出している時の方が、体は弛緩しやすいからである。人間の体の中で、頭部や胸部に比較して、首の部分が一番くびれて狭くなっているために、気の流れも停滞しやすい。

肩の力を抜くには、肩を前から後ろに大きくゆっくり回し、その後、逆に、後ろから前に回す。この際も、回す前に息を吸い、回している時に息を出すとよいだろう。ないしは、単純に肩を上にいったん持ち上げて、その後、力を抜いて落とすのも有効である。いったん緊張させた反動を使うと、弛緩しやすいのである。

腕も弛緩させておく。肩の筋肉と神経は、腕の筋肉・神経と繋がっている。当然、首から肩を通って腕に至る気道もある。腕は、手首・肘などの関節がよくほぐれるように、ぶらぶらと振るとよいだろう。

肩・首・腕がほぐせたら、胸部と腹部を手でマッサージして、ほぐしておくのもよいだろう。特に張りやコリを感じる部分があれば、その部分で気道が詰まっている可能性が高いので、念入りにほぐす。そして、気道の浄化に慣れると、自分なりに、気の流れの詰まりがわかるようになるので、そうしたら、その部分を念入りにほぐすようにする。

12.基本呼吸法の実践の仕方

ヨーガの最も基本的な呼吸法は、1:1:1の比率で、入息(吸気)と保息と出息(呼気)をリズミカルに繰り返すものである。最初は例えば、4秒・4秒・4秒で入息・保息・出息を繰り返すとよいだろう。

集中力が増大してきたならば、1:2:2の比率(例えば4秒・8秒・8秒)、さらには1:4:2の比率(例えば4秒・16秒・8秒)で行う。保息が長いほど、集中力が高まっている兆候とされ、より高度な実践となる。

なお、精神集中のポイントであるが、最初はまず、息の秒数に集中する必要があるだろう。それに慣れてきたら、同時に、出し入れする呼吸にも集中する。なお、眉間の所に精神集中を行う方法もある。体の上位の部分に集中すると、そのぶん気が引き上がりやすくなるとされる。実行中に、特段の身体的な変化があれば、指導員の指導を受けることが望ましい。

13.左右の気道を浄化するプラーナーヤーマ

次に、左右の気道を浄化するプラーナーヤーマについて述べる。その前にまず、気道が詰まっているか否かをチェックする方法を述べる。その最も簡便(かんべん)な方法は、左右の鼻の詰まり具合をチェックすることである。

右気道(ピンガラ管)が詰まっている場合には、右の鼻が詰まっている。左気道(イダー管)が詰まっている場合には、左の鼻が詰まっていると考えるのである。そのためには、口を閉じて、片方の鼻を押さえ、息の出し入れをしてみればすぐにわかるだろう。

その場合、①右か左かのどちらかが詰まっているか、②右も左も詰まっているか、③どちらも詰まらずにスムーズであるか、という結果になるだろう。たいていの人は、どちらかが詰まっていることが多い。

14.右の気道を浄化する:スーリヤ・ベーダナ・プラーナーヤーマ

右の鼻が詰まっている場合には、左鼻を押さえて、右鼻のみを使って、息を繰り返し出し入れする(スーリヤ・ベーダナ・プラーナーヤーマ)。そうすると、徐々に右鼻も通ってくるだろう。なお、別のやり方として、右鼻から入れて、左鼻から出す方法もある。

このプラーナーヤーマの場合にも、前に述べたように、背筋はまっすぐに伸ばし、背中・首・頭は一直線になるようにする。顔を下に向けたり、左右に向けたりせずに、まっすぐ前を見るようにする。鼻を押さえている手が疲れてくると、手が下がって、顔が下や横に向きやすいので注意する。使っている手が疲れたら、もう一方の手に交代してもよい。

息は、腹式呼吸で十分に吸い込み、しばらく止めて、その後、十分に出すようにする。それぞれの息の秒数は決まっていないが、例えば、基本呼吸法と同じように、4秒で吸って、少し止めて(4秒ほど)、4秒で出してもよいだろう。

そして、呼吸の出し入れの際に、多少の音がするのがよいともいわれる。そのぶんだけ強く詰まりを浄化できるからであろう。しばらく続けているうちに、徐々に右の鼻も通ってくるだろう。

なお、秘訣として、右気道に詰まりがある場合は、上記のプラーナーヤーマとともに、右の腹部にある肝臓の部分(スーリヤ・チャクラ)をよくマッサージするとよいことが多い。このチャクラは右気道に深く関係するからである。

15.左の気道を浄化する:チャンドラ・ベーダナ・プラーナーヤーマ

左鼻が詰まっている場合には、右鼻を押さえて、左鼻だけを使って、息を繰り返し出し入れする(チャンドラ・ベーダナ・プラーナーヤーマ)。なお、別のやり方として、左鼻から入れて、右鼻から出す方法もある。

同じように、背筋はまっすぐにし、背中・首・頭は一直線、顔を下や横に向けず、まっすぐ前を見る。手が疲れてくると、顔が下や横に向きやすいので、もう一方の手に交代してもよい。

息も、腹式呼吸で十分に吸い、しばらく止め、十分に出す。それぞれの息の秒数は、決まっていないが、例えば、基本呼吸法と同じように、4秒で吸って、少し止めて(4秒ほど)、4秒で出してもよいだろう。

また、呼吸の出し入れの際に、多少の音がするのがよいともいわれる。そのぶんだけ、強く詰まりを浄化できるからであろう。そして、しばらく続けているうちに、徐々に左の鼻も通ってくるだろう。

また、左気道に詰まりがある場合は、上記のプラーナーヤーマとともに、左の腹部にある膵臓・脾臓の部分(チャンドラ・チャクラ)をよくマッサージするようにするとよいことが多い。

16.両方の気道を浄化:スクハ・プールヴァカ・プラーナーヤーマ

こうして、詰まっている側の鼻が通ってきたら、左右の鼻を交代に押さえて、息の出し入れをする。

まず、右鼻を押さえて、左鼻から息を入れ、しばらく息を止めたら、次に、左鼻を押さえて右鼻は開けて、右鼻から息を出す。次に、右鼻から息を出し切ったら、同じ右鼻から息を入れて、しばらく息を止め、右鼻を押さえて左鼻は開けて、左鼻から息を出す。

そして、再び左鼻から息を入れて、これを繰り返していく。なお、姿勢、手の使い方、呼吸の仕方の注意は、前記のプラーナーヤーマと同様である。

入息・保息・出息の比率・秒数は、基本呼吸法と同じで、1:1:1の比率、例えば4秒・4秒・4秒)で始め、集中力が増大してきたならば、1:2:2(例えば4秒・8秒・8秒)、さらには1:4:2(例えば4秒・16秒・8秒)で行う。保息が長いほど、集中力が高まっている兆候とされ、より高度な実践となる。

長く息を止める(保息・クンバカ)ほど、心拍数や血流が増大して体が温まり、気道の詰まりは浄化しやすくなる。ただし、無理はいけないので、気を付けるようにする。特に、心臓疾患・高血圧などがある方は、無理をしないことである。

17.気道を強く浄化するカパーラ・バーティ

これは、両鼻から激しく呼息と吸息を繰り返すものである。腹部をちょうど鍛冶屋の使う鞴(ふいご)のように、膨れさせたり、へこませたりさせて行うことが名前の由来になっている。

具体的には、他の呼吸法と同様に、口からではなく両鼻から、腹筋を使って短く鋭く、息を出し入れし、出息と入息を繰り返す。保息は行わない。出息と入息は20回ほど繰り返して、1セットとして終了する。

少し休んだら、同じことを繰り返す。ただし、気を引き上げる力が非常に強いので、一度には20回ほどにしておくのがよい。また、体が熱くなったり、体の一部に多少の痺れを感じたり、多少ぼーっとした感じになることがある。不快な感じが生じたら、出息・入息の回数を減らして加減するか、中止して、指導員の指導を受けることが望ましい。

18.深い瞑想に入るブラーマリー・プラーナーヤーマ

このプラーナーヤーマは、自分で作り出す振動音のヴァイブレーションによって、心を静めて、深い意識状態・瞑想状態に入っていくものである。瞑想に入る準備の呼吸法ということもできる。

具体的なやり方は、まず、両鼻から十分に息を吸い、その後、蜂の羽音のような「ブーン」といった音を立てながら、なるべく長く鼻から息を出していく。そして、これを繰り返すというものである。保息は行わない。

これに熟達するならば、最も深い瞑想状態であるサマディに入ることができると経典に書かれている。

※第1章参考文献

・『NEWSCAST』「『鬼滅の刃』の「全集中の呼吸」は現実でも使える?? 自律神経の名医が健康効果を検証」(2020年5月19日)

https://newscast.jp/news/148255?fbclid=IwAR0LFhIzt2jy8uAXeW1wdLZ6PpLJkvyC9E-v5TY5bu--2liD-5SySn1awyQ

・『TOCANA』「『鬼滅の刃』全集中の呼吸を「ヨーガの王」成瀬雅春が徹底解説!能力が一気に開花する"超人"呼吸法など伝授」(2020年12月22日)

https://tocana.jp/2020/12/post_191864_entry.html