下記のテキストは、2021年GWセミナー特別教本『自律神経を制御する呼吸法 大自然・大宇宙の瞑想』第1章として収録されているものです。教本全体にご関心のある方はこちらをご覧ください。

1.現代医学の自律神経の理論とヨーガの思想の類似性

現代医学で健康の鍵とされ、最近よく一般向けの健康書籍などで紹介されるのが、自律神経の問題である。皆さんは、原因がよくわからない体調不良があると、自律神経失調症と診断されることなどは聞き及んでいるかもしれない。それほど広く、自律神経の問題は、さまざまな体調不良の原因となるとされ、さらに、それが原因・遠因となって、様々な具体的な疾患につながる。

自律神経には、体の右側を走る交感神経と左側を走る副交感神経があり、この両者が、十分にかつバランスよく機能することが望ましいとされる。どちらも機能しないだけでなく、どちらかが十分に機能せずに両者のバランスが取れていない場合も望ましくないのである。

さて、この理論と非常によく似たヨーガの理論があることが、ヨーガと医学の双方を研究している者たちの間で理解されてきた。それは、ヨーガでは、目に見えない生命エネルギーである「気」(インドのサンスクリット語ではプラーナ)が体の中を流れ、その気が流れる通り道を気道(ナーディ)と言うが、その中で、体の右側を通るピンガラ気道と、左側を流れるイダー気道というものがあり、それぞれが、現代医学・神経学が説く交感神経と副交感神経の働きによく似ているのである。

そのために、日本のヨーガ研究の草分け的な存在である佐保田鶴治氏(故人、元大阪大学名誉教授)によれば、ヨーロッパのヨーガと医学の研究者の中には、交感神経・副交感神経と、ピンガラ気道・イダー気道を同一のものだとみなす人たちがいるほどだという(佐保田氏自身は全く同一だとみなすのは行き過ぎだとしている)。

この分野に関する日本の研究者は多くはないが、やはり同一視する人たちがいる。両者が全く同一ではないにしても、相当に類似しているとすれば、それは、交感神経とピンガラ気道、副交感神経とイダー気道が、それぞれ連動している、つながりがあるという重要な意味を持つだろう。

そして、さらに重要なことは、ヨーガの理論の中には、その身体行法、特に呼吸法(プラーナーヤーマ)によって、現代医学にはないピンガラ気道(→交感神経)とイダー気道(→副交感神経)の制御の方法が説かれているということである。

ヨーガの呼吸法にはさまざまなものがあり、本稿で紹介する十数種類のものも、その一部にすぎない。このさまざまな呼吸法のそれぞれが、双方の気道(→双方の神経)の浄化・活性化・制御において異なる働きを持っており、その意味で、ヨーガの呼吸法は、非常に緻密・繊細に、双方の気道(→双方の神経)を制御する仕組みを持っているのである。

そして、一般向けの健康書の中でも、自律神経の調整の方法が解説・紹介されているが、最近は、自律神経の権威・名医といわれる医師・医学者の中で、自律神経の調整のために、ヨーガの呼吸法と全く同じものを紹介している人が複数見られる状況となった。すなわち、自律神経の医学とヨーガの呼吸法が、融合しつつあるということができる。

よって、現代医学の手法に加えて、ヨーガの呼吸法を学ぶことは、心身の健康の鍵となる自律神経の制御の上で、大いに役に立つと思われる。さらには、その呼吸法は、単なる心身の健康という範疇を超えて、心の深い安定・深い精神の集中といった、ヨーガや仏教が説く、瞑想や悟りといった言葉で表される、高度な心理的な発達の土台となる恩恵もある。

2.自律神経とその制御に関する医学的な基礎知識

そこでまず、現代医学が解き明かした自律神経の仕組みに関して、その概略を解説しておきたい。まず、自律神経とは、人が意志しなくても自律的に働く活動を制御する神経である。例えば、心拍・血圧・発汗・呼吸・血管や気道の縮小・拡大などは、私たちが意志しなくても、勝手に体がそれを調整して動かしている。この自律的な動きを制御するのが自律神経である。よって、心理学的に言えば、無意識の脳活動が制御している神経であると表現することができるだろう。

これに対して、体性神経とは、意志によって動く神経であり、運動神経や知覚神経などが含まれる。そして神経全体の分類から見れば、中枢神経(脳と脊髄の神経)と末梢神経(それ以外)があり、この末梢神経が、体性神経と自律神経に分けられる。

図1:神経の全体像

図2:自律神経の概要

※図1:『きのこらぼ』「『勝てるメンタル』のカギは自 律神経にあり⁉(前編)」より引用 https://www.hokto-kinoko.co.jp/kinokolabo/ jsport/performanceup/40630/

※図2:『MSDマニュアル家庭版』「自律神経系の概要」より引用

3.交感神経と副交感神経の特徴

次に、交感神経の特徴について述べる。大まかに言えば、交感神経は、体の右側を走っており、日中活発に働き、心身を活動に導き、緊張・興奮をもたらす神経である。

また、交感神経と副交感神経は対極的な関係にあり、同時には、どちらか一方が活性化し、その働きが、他方の働きに対して優位になる。すなわち、交感神経の活性化は、副交感神経に対して交感神経が優位になった状態である(副交感神経の活性化は、副交感系神経が交感神経より優位になった状態である)。

交感神経が活性化すると、生理現象としては、心拍は速く、血圧は高く、発汗は促進され、気道は拡張し、胃腸(消化)は停滞し、呼吸は速く・浅く、血管は縮小し、血流は抑制され、体温は上昇する。

なお、医学者の中には、体温は低下するという見解もあるが、これは血管が縮小し、血流が抑制される視点からの見解であって、交感神経が活性化するのは、通常は体が活動する時であり、それに伴い体温は上昇するので、上昇するとの見解を優先した。

さらに、覚醒、活動、集中、興奮、緊張、ストレス、脅威の認識とその排除(闘争・逃走)をもたらし、体や頭を動かすエネルギーを消費する。

そして、交感神経の働きが過剰となると、継続的・過剰な緊張・過剰なストレス、不安・恐怖、不眠、血液循環の不足、胃腸の消化・栄養吸収の停滞、エネルギー・疲労回復の遅れ、体温の過剰な低下、免疫の不足・低下、炎症性疾患(癌・胃炎・胃潰瘍・リウマチ)などを招くといわれている。

次に、副交感神経は、体の左側を走っており、夜中(眠っているとき)活発に働き、心身を休息に導き、リラックスをもたらす神経である。

副交感神経が活性化すると(交感神経より優位になると)、生理現象としては、心拍は遅く、血圧は低く、発汗は抑制され、気道は縮小し、胃腸(消化)は活発になり、呼吸は遅く深く、血管は拡大し、血流は促進され、体温は低下する。

そして、睡眠・休息・弛緩・リラックス、エネルギー・疲労の回復・食べ物の消化=栄養吸収をもたらす。

しかし、副交感神経が過剰に働く場合は、集中の欠如・注意力散漫・警戒心の欠如・ボーッとした、昼間の眠気、無気力が生じる。さらに、充血・うっ血などで血液循環が逆に悪化する場合がある。また、体温の過剰な低下、免疫の過剰・暴走、アレルギー性疾患(アトピー・花粉症など)をもたらし、免疫が低下する。

図3:交感神経と副交感神経の特徴

図4:自律神経の不均衡と免疫力の低下

※図3:『NAGASHIMA ATHLETIC TRAINERS』「コロナ疲れ、外出自粛、テレワークで急増!? 自律神経失調症とツボ押しマッサージ」より引用

https://at-n.net/usual/16152/

※図4:『ナチュラルクリニック代々木』「季節の変わり目にご用心~自律神経を整えましょう~」より引用 https://www.natural-c.com/blog/2018/04/post-134-585425.html

図5:自律神経と免疫細胞の関係

※図5:『鍼灸整骨院tecu』「自律神経免疫療法」より引用

https://trefleplus.com/tecutecu/autonomic/

4.自律神経の乱れとその四つの状態

自律神経失調症など、自律神経の乱れで生じる身体の不調の一例を示したものが図6である。このように、実に多くの身体の不調の原因となる。

ここで自律神経の乱れとは、交感神経と副交感神経の双方が機能していない状態と、交感神経の働きが過剰で副交感神経の働きが不足する状態と、その逆の状態があり、自律神経の不調には3つの状態があるということになる(図7参照)。

ストレスの強い現代人は、交感神経過剰が多いといわれているが、医師によれば、最近は、双方の神経が働いていない状態(トータルパワー不足ともいわれる)の人も多くなったという。また、私の個人的な経験からすれば、副交感神経過剰のタイプの人も少なくないと思うが、それは身体の不調ではなく、性格の問題とされるなどして見過ごされている可能性がある。

これに対して、自律神経が整っている状態とは、交感神経と副交感神経の双方がしっかりと働き、適切に交替して、活動と休息のバランスが取れており、心身共に健康な状態である。

図6:自律神経失調症の症状

図7:自律神経の4つの状態

※図6:『はり・きゅう・整体 つぼのチカラ』「自律神経失調症」より引用 https://tubotika.jp/hutyou.html

※図7:『ダ・ヴィンチニュース』「あなたの自律神経をセルフチェックしてみよう!」より引用 https://ddnavi.com/serial/685919/a/

5.ヨーガの神経生理学:気(プラーナ)と気道(ナーディ)など

次に、ヨーガのピンガラ気道(右気道)とイダー気道(左気道)について解説し、それぞれが、交感神経と副交感神経とシンクロしていることを説明したい。まず、その準備として、ヨーガの基本的な知識を紹介したい。

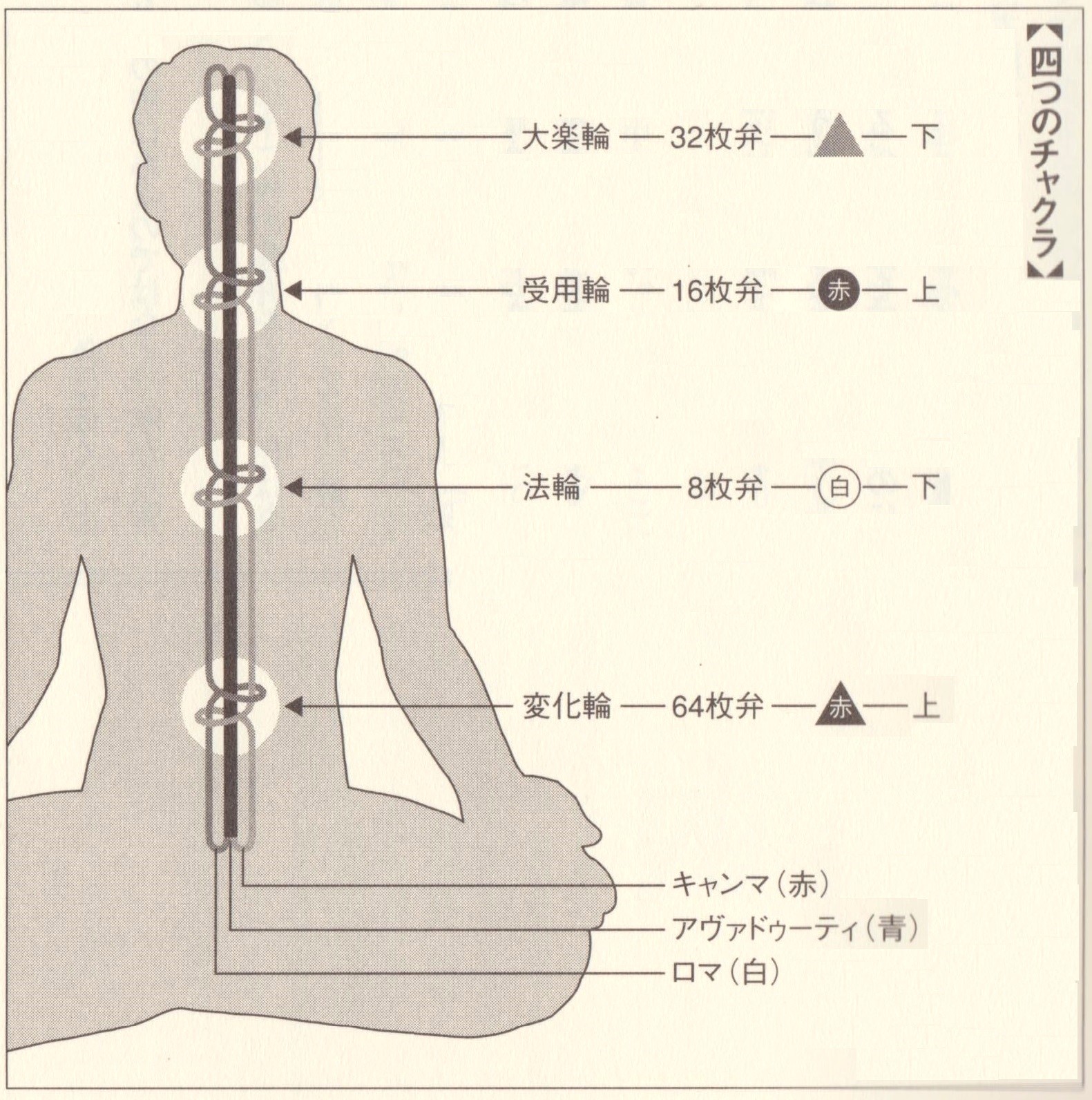

まず、ヨーガの思想では、気(プラーナ)と呼ぶ生命エネルギーが体の中を流れているとされ、その気が通る道を気道(ナーディ)と呼び、体全体に7万2千本あると説く。そして、複数の気道の交差点があるが、特に多くの気道が交差して密集する点をチャクラという。

また、この思想は部分的な違いはあるが、仏教の後期密教も共有している。さらに、中国医学も、ほぼ同じ気の概念を扱い、気道を経絡(けいらく)といい、気道の交差点を経(けい)穴(けつ)(ツボ)といい、ほぼ同じ概念を共有していると考えられる。

そして、ヨーガの思想では、体の中には、3つの主な気道(ナーディ)の存在が説かれ、それは以下のとおりである。

①スシュムナー気道:中央気道

②イダー気道(別名チャンドラ気道):左気道

③ピンガラ気道(別名スーリヤ気道):右気道

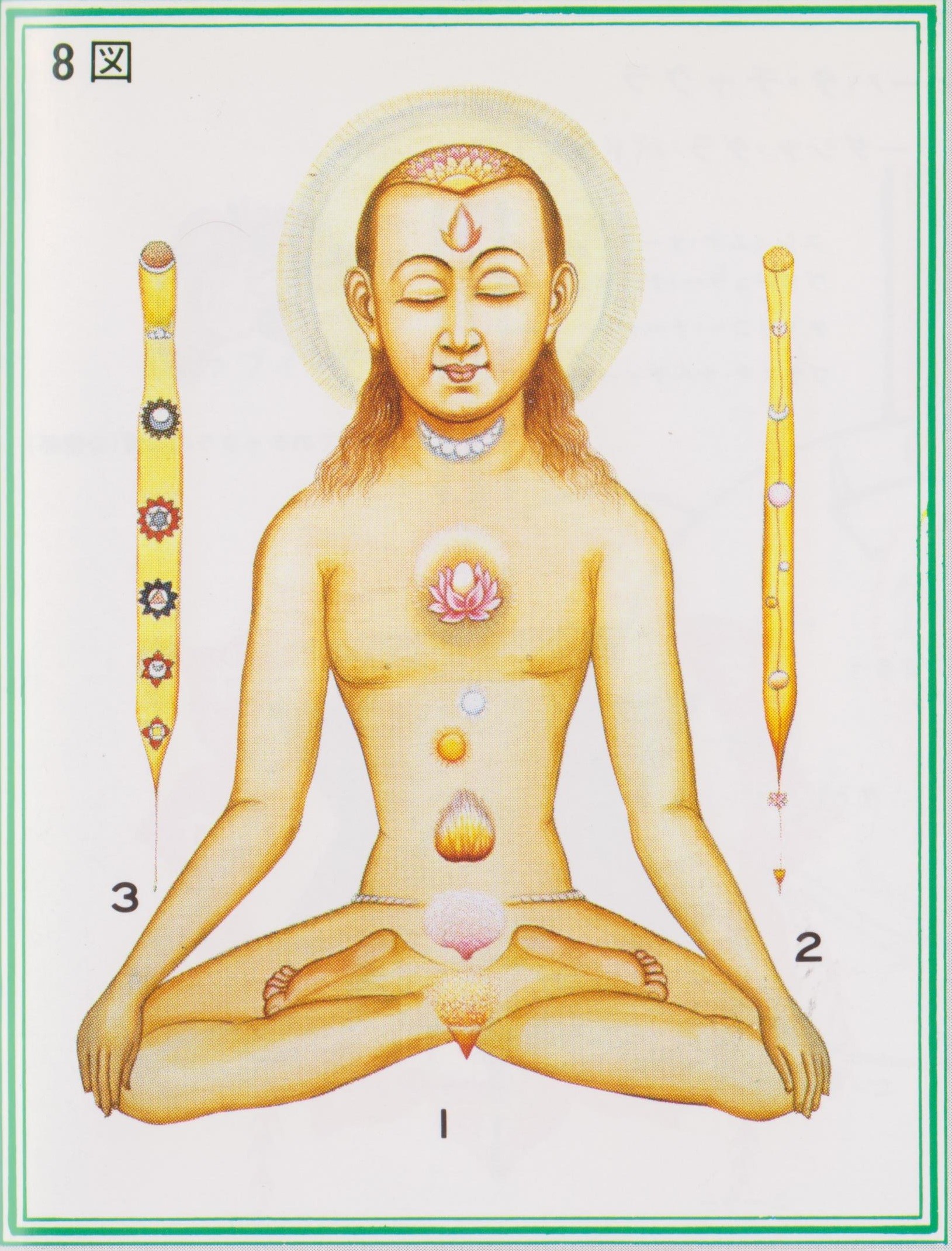

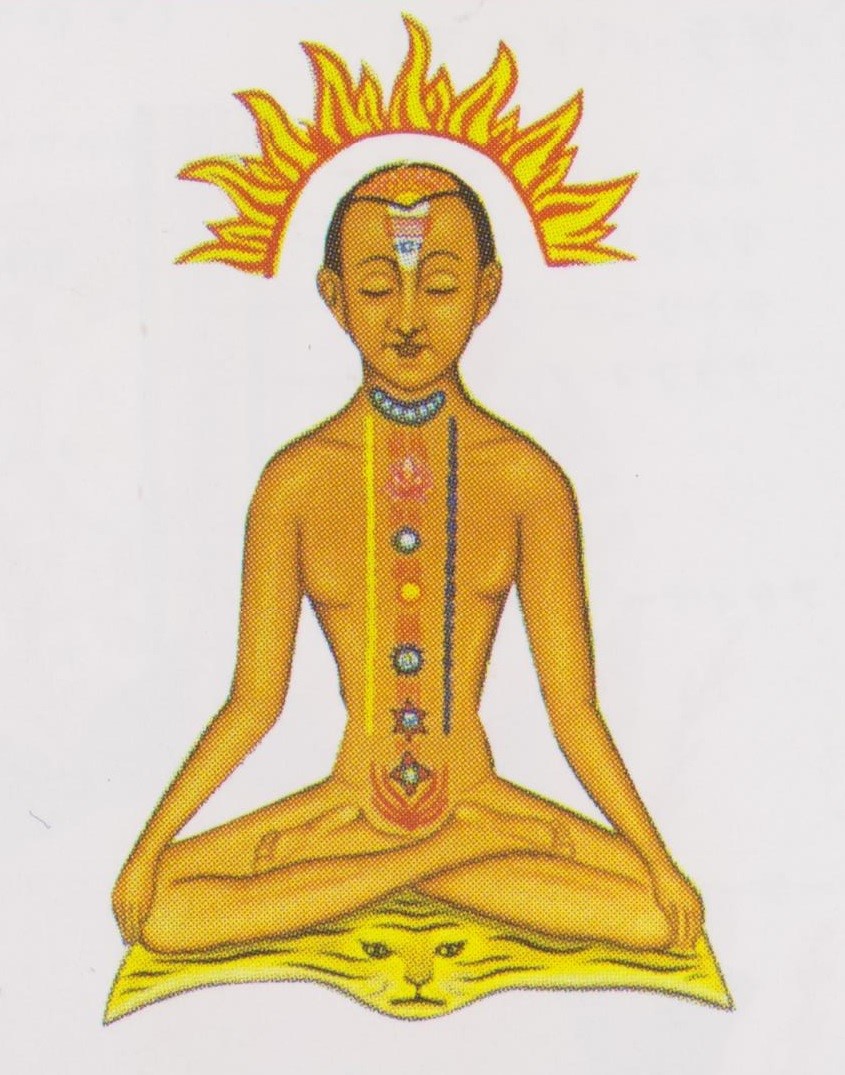

次に、具体的な気道(ナーディ)とチャクラの位置を示したものが、図A・Bである。著名なヨーガ行者のスワミ・ヨーゲシヴァラナンダ師が解説する、3つのナーディと9つのチャクラの図である(『魂の科学』〈たま出版刊〉より引用)。

図A

図B

図Bにあるように、スシュムナー気道は、尾てい骨から背骨(脊髄)を通って、頭頂に至る中央の気道である。ピンガラ気道は、尾てい骨からスシュムナー管よりも右側を通って、右の鼻に至る右側の気道である(別名スーリヤ気道)。イダー気道は、尾てい骨からスシュムナー管よりも左側を通って、左の鼻に至る左側の気道である(別名チャンドラ気道)である。

なお、この3つの気道の概念は、ヨーガの各宗派と仏教の後期密教が共有しているものの、その気道の具体的な位置は、各宗教宗派でかなり異なる部分がある。ここでは、その詳細は省くことにする。

6.ヨーガの右気道(ピンガラ気道)と交感神経との類似性

ヨーガが体の右側を通ると説くピンガラ気道(ピンガラ・ナーディ)は、別名、スーリヤ・ナーディともいわれる。スーリヤとは太陽の意味であり、これは、太陽と月のうちの太陽、昼と夜のうちの昼を象徴し、名称からして、昼・日中に活性化する交感神経と類似している。

その位置は、学派により諸説があるが、共通点として、右の鼻腔を通り(ないしは額に位置するアージュニヤー・チャクラに右側から入る)、腹部の右側に位置するスーリヤ・チャクラ(肝臓に位置するチャクラ)を通るとされる。

このピンガラ気道の特徴は、前に述べた通り、太陽が象徴となっており、陽・日・火・熱・暖・男性などである。すなわち、陰陽の陽である。

ピンガラ気道を活性化させる呼吸法であるスーリヤ・ベーダナ・プラーナーヤーマと呼ばれる呼吸法(プラーナーヤーマ)を行うと、ヨーガの経典によれば、体が温まるので、冬に行うとよいとされる。この点でも、体温を上昇させる交感神経と類似する。なお、ピンガラ気道を活性化させるとは、ピンガラ気道に、より多くの気(プラーナ・エネルギー)が流れる状態である。

そして、ピンガラ気道の良い働きとしては、パワー・エネルギー・活動的な行動・集中力・注意力・神通力の増大をもたらし、左脳と関係する論理的な行動(左脳)に適するという説もある(人体の右脳は、体の左側に関係し、左脳は右側に関係しているためである)。一方、ピンガラ気道の悪い働きとしては、私の経験上、過剰な怒り・嫌悪・ストレス・不安・憂い・恐怖や、体を過剰に熱することがある。

7.ヨーガの左気道(イダー気道)と副交感神経との類似性

ヨーガは、体の左側を通るイダー気道(イダー・ナーディ)を説くが、これは別名、チャンドラ・ナーディという。チャンドラとは月の意味であり、太陽と月のうちの月、昼と夜のうちの夜を象徴する。こうして、名称からして、夜中に活性化する副交感神経の働きと類似している。

その位置は、学派により諸説があるが、共通点として、左の鼻腔を通り(ないしは額に位置するアージュニヤー・チャクラに左側から入る)、チャンドラ・チャクラ(膵臓(すいぞう)・脾(ひ)臓(ぞう)に位置するチャクラ)を通る。

イダー気道の特徴は、月が象徴であるように、陰・水・寒・冷・女性などである。陰陽の陰である。イダー気道を活性化させるチャンドラ・ベダナ・プラーナーヤーマと呼ばれる呼吸法(プラーナーヤーマ)を行うと、ヨーガの経典によれば、体の余計な熱を冷ますので、夏に行うとよいとされる。

イダー気道の良い働きは、経験上、静寂(静かさ)・不動心・冷静さ・感情の制御が深まり、瞑想等の安定した静的な行動に適するという説がある。直感を高めるという説もある(右脳に関係する)。一方、イダー気道の悪い働きとしては、私の経験上、無智・眠気・無気力・怠惰・無価値なものへの執着、体を過剰に冷やすことだと思われる。

8.呼吸における左右の鼻の使われ方とヨーガの左右の気道

科学的な研究によって、人間は、常に左右の両方の鼻からは均等に呼吸していないことがわかっている。人間は、およそ90分間隔で、左右のどちらかの鼻の穴から強く呼吸をしているという(なお、早朝は、両方の鼻で均等に呼吸しているという説もあるという)。

そして、ヨーガ修行の経験上は、左の鼻の呼吸が優位である時は、左気道=イダー気道(→副交感神経)が優位となっている。これは左気道=イダー気道に、右気道=ピンガラ気道より、より多くのエネルギー(気)が流れている状態だと考えられる。だとすれば、その時間帯は、右鼻の呼吸が優位である時に比較すれば、静的な行動に適しているということになる。

一方、右の鼻の穴からの呼吸が優位であれば、ピンガラ気道(→交感神経)が優位となっている。これは左気道=イダー気道よりも、右気道=ピンガラ気道の方に、より多くのエネルギー(気)が流れている状態だと考えられる。そして、これは、左鼻の呼吸が優位であるときに比較すれば、動的な行動に適しているということになる。

そして、ヨーガの呼吸法では、あたかもこの事実を踏まえたかのように、右鼻ないし左鼻だけで呼吸する呼吸法がある。右鼻だけで呼吸すると、体が温まるとされるが、これはピンガラ気道および交感神経の活性化の特徴である。逆に、左鼻だけで呼吸すると、体の余計な熱を取り除くとされるが、これはイダー気道および副交感神経の特徴である。

また、これに関連したヨーガの理論として、「気道の詰まり」というものがある。悪い行為をすると、それに関連して気道が詰まり、気道の中を気が流れにくくなるというのである。

気・経絡・経穴という概念を持つ中国医学にも、気(き)滞(たい)という概念がある。文字通り、気の滞り、経絡を流れる気が滞り、スムーズに流れない状態をいうもので、ヨーガとほぼ同じ概念を共有していると考えられる。

そして、重要なことは、左気道に詰まりが生じると、左鼻が詰まる現象が起こる。右気道に詰まりが生じると、右鼻が詰まるという現象が起こる。

そして、ヨーガの経典の記載から見ても、私の修行経験からしても、左鼻が詰まっている時に、左鼻を通すように左鼻だけで呼吸すると、左気道の詰まりが取り除かれ、左気道が活性化する。同じように、右鼻が詰まっている時に、右鼻を通すように、右鼻だけで呼吸すると、右気道の詰まりが取り除かれて、右気道が活性化する。

以上をまとめてみると、気道に関してはチェックすべきこととして、第一に、気道が詰まっているか否か(左右のいずれか、ないしは両方の気道が詰まっていないか)ということがある。第二に、右気道と左気道のいずれかが不適切に、過剰に活性化していないか(いずれかに気[エネルギー]が偏っていないか)、それとも両方のバランスが取れているか、ということである。

第一の問題は、気道が詰まっていると、その気道の気の流れが悪くなるため、その気道(と連動する神経)による必要な働きが生じないことになる。第二の問題は、例えば、夜の時間(暑い時)などは、右気道(→交感神経)の働きではなく、左気道(→副交感神経)の働きを活性化させたいのであるが、その時に逆に、右気道が活性化しているならば問題となるということである。

さて、この二つの問題、すなわち、気道の詰まりと気の偏りはつながっている。というのは、左右いずれかの気道に詰まりがあると、詰まりがある側の気道には、気が流れにくくなるので、不適切な気の偏りが生じやすくなるということである。90分単位で左右いずれかの鼻の優位状態が交代するのが、自然な状態であるにもかかわらず、そうならない場合があるということである。

9.ヨーガの呼吸法とアニメの『鬼滅の刃』のシンクロニシティ

少し脱線してしまうが、ヨーガの呼吸法に、左右の気道を整えるものがあると言ったが、呼吸法を強調する人気のアニメに『鬼滅の刃』がある。鬼滅の刃は、新型コロナの問題が続く中で、アニメ映画の観客動員数の記録を塗り替えて、社会現象とまでいうべきほど人気になった。その『鬼滅の刃』の中には、「火の呼吸法」と「水の呼吸法」が出てくる。主人公の男の子は、最初は「水の呼吸法」を会得し、徐々に「火の呼吸法」を会得していく。

そして、ヨーガの呼吸法も、これにシンクロする部分がある。「火の呼吸法」にシンクロするものとして、前にも述べたが、右気道(=ピンガラ気道・スーリヤ[太陽]気道)を活性化させ、体を温めるタイプの呼吸法がある。その中には、体を非常に熱くさせ、炎のエネルギーともいわれるクンダリニー(※)を覚醒させるものもある。一方、「水の呼吸法」にシンクロするものとして、左気道(=イダー気道・チャンドラ[月]気道)を活性化させ、体を冷ますタイプの呼吸法もある。

また、『鬼滅の刃』では、人間離れした力を持つため、主人公らが「全集中の呼吸」という呼吸法を取り入れ、血液中の酸素濃度を高め、高い集中力と身体能力を手にするという設定がされているが、ヨーガの呼吸法でも、酸素濃度を高めるタイプの呼吸法や、集中力を高めるタイプの呼吸法がある。

次に、呼吸法の効果と実践上の注意点に関して、まずは医学的な見地から紹介するとともに、加えて数千年もの間、呼吸法を取り入れてきたヨーガの見地からも紹介したいと思う。

(※なお、ひかりの輪では、クンダリニーと関連して、「クンダリニー症候群」という心身の不調についても解説している。詳細は『クンダリニー症候群とその対処法』をご参照のこと。)

10.医学者が説く、ゆっくりと吐く深呼吸:副交感神経の活性化

呼吸法は、ヨーガや太極拳に限らず、最近では格闘技やスポーツで重視されるようになった。自律神経に詳しい小林弘幸・順天堂大教授は、①ゆっくり吐く呼吸を心がけることで、自律神経の副交感神経の活動が上がり、血流が良くなり、②血流が良くなると、腸の活動や免疫の働きも活性化し、長生きにつながるという。

小林教授が勧めるのは、吸気と呼気の長さを1対2にして、深い呼吸をする方法である(長生き呼吸法)だ。たとえば2秒吸って4秒吐く。そして、1日3分間でも、時間を決めて毎日行う。こうして、普段おざなりになっている呼吸に意識を向けることが大事だという。

教授は、特に最近は新型コロナウイルスの流行で、現代人のストレスはますます高まり、呼吸も浅くなっているのではないかと懸念されている。ストレスが高まると、呼吸は浅くなり、逆に、ゆっくり吐く呼吸法で、ストレスを解消できるということである。

このメカニズムを詳しく説明すると、呼吸によって取り込まれる酸素は、血液に溶け込み、毛細血管を経由して全身の細胞に届けられる。よって、ゆっくりと深く呼吸をすれば、肺に取り込まれる酸素量が増え、そのため、酸素を運ぶ全身の血流量も増加する。

その結果、全身の細胞の活性化につながる。全身の細胞は、酸素を取り込み、二酸化炭素を排出して、新陳代謝を行っている。よって、体の回復を早くさせたり、力を引き出したりすることができる。

小林教授の研究では、ゆっくりと深く呼吸をすることで、すぐに毛細血管の血流量がアップすることが確認されている。よって、同教授は「呼吸には一瞬で体の状態を変える力があり、呼吸法ほど即効性の高い健康法はありません」と主張する。

また、ゆっくりと吐くことによって、リラックス効果のある副交感神経が、刺激・活性化される。同教授の研究では、ゆっくりと吐く呼吸(吸気2秒・呼気4秒)によって、通常の呼吸(吸気1秒・呼気1秒)に比較して、自律神経の副交感神経が、2.5倍も活性化したことが確認されている。繰り返しになるが、副交感神経が活性化すると、リラックスすることができるのである。

また、春木豊・早稲田大名誉教授は、体の使い方と心の状態には深い関係があるとする身体心理学を提唱しているが、同氏も科学的な実験を通して、ゆっくり吐く呼吸法の効果を確認している。

次に、①腹式呼吸で呼気を長く行う、②腹式呼吸で呼気を短く行う、③普通に深呼吸する、という三つのケースの実験をして、それぞれの実験前後の血圧・心拍数を計ると、①のケースが、血圧・心拍数の下がり方が最も大きく、かつ下がった状態が、一番長く持続したという。

こうして、長い呼気が、血圧を下げ、副交感神経を優位にして、生理的な安定をもたらすことが確認された。実際に、被験者に質問しても、長い呼気では、短い呼気や深呼吸よりも、落ち着いた気分、くつろいだ気分になる傾向が大きかったという。

さらに、意識的に呼気を長くすることは、「タイプA性格」という、怒りやすい・焦りやすいという性格の人たちに効果があり、「時間的切迫感」「焦りを感じて落ち着かない」というタイプAの性格的な傾向が和らぐことも確認されたという。

そして、他にも、ストレスと呼吸の深い相関関係も、実験で確認されている。被験者にストレスとなる作業をさせると、安静時と比較して、呼吸の時間が短くなる傾向が見られた。特に、息を吸った後に、息を吐くまでの間が短くなったという。ストレスがあると、ゆったりした呼吸ができないようである。

また、ゆっくりした呼吸と速い呼吸で、心拍数と呼気終末二酸化炭素(PetCO2:PetCO2は、呼吸によって吐き出された気体中のCO2の分圧[割合])の量を比較した実験を行うと、ゆっくりした呼吸では、心拍数が下がり、呼気終末二酸化炭素の値が上がったという。呼気終末二酸化炭素は、ストレスがあるときは値が下がるので、ゆっくりした呼吸によって、ストレスが減少したことを示している。

以上の結果から見て、呼吸をおざなりにせず、良い呼吸の習慣を作ることは重要である。私たちは、呼吸を無意識に、1日2万回以上しているといわれる。しかし、日常生活では呼吸を意識することはなく、おざなりにしてしまいがちだ。しかし、実際には、呼吸の質の良し悪しによって、さまざまな体調不良の原因にもなる。

一方、小林教授によれば、1日数分でも、上記のゆっくり吐く長生き呼吸法を行えば、誰でもゆっくりと深い呼吸ができるようになるという。ただし、これは、1日だけやればいいというものではなく、毎日続けることが肝心である。ヨーガの修行でも、良いことを繰り返し行い習慣化する重要性(修(しゅ)習(じゅう))が強調される。

さらに、ゆっくりと吐く呼吸法は、自律神経と腸内環境を同時に整えることができる。前にも述べたように、呼吸のときは、吐く時間を長くする。まず、前に述べたように、吐く時間を長くすると、自律神経の中でリラックス効果のある副交感神経が刺激されて、自律神経を整えることができる。

また、ゆっくりと吐く深い呼吸法を行う際には、腹式呼吸で行う。お腹に深く息を入れで出すのである。これは、胃腸を運動させて、マッサージする効果がある。小林教授によれば、胃腸のマッサージによって、腸内環境が良好になるという。さらに、前に述べた通り、全身の血流量も増える。

そのため、ゆっくりと吐く深い呼吸法によって、免疫力の向上も期待できる。というのは、免疫細胞の7割は腸内に存在しており、さらに、血流・血液循環が良ければ、免疫細胞が体全体を巡ることができる。さらに深い呼吸をすると、血流の増大とともに、軽い運動にもなるために、体温が若干向上する(体が温まる)。免疫力は、体温が高いほど向上する。

こうして、ゆっくりと吐く深い呼吸は、①体内の酸素量・血流の増大・血液循環の改善、②自律神経の改善(副交感神経の活性化によるストレス解消・リラクセーション)、③腸内環境の改善、免疫力の向上をもたらす。結果として、小林教授によれば、①疲労回復、②さまざまな生活習慣病の改善、③ここ一番での集中力の向上・メンタルの安定・仕事のパフォーマンスアップなどにも有効だという。

そして、始めた日から頭がスッキリするなど、気分が良くなることがあり、それを毎日の習慣にすれば、意識しなくても呼吸がゆっくりと深い呼吸に変わっていき、病気や不調を遠ざけてくれる健康体を築くことができるということになる。この意味で、手っ取り早い健康法ではないかと思われる。

11.ヨーガの呼吸法:プラーナーヤーマの基本

それでは次に、ヨーガの呼吸法について解説したい。そのために、ヨーガの呼吸法に関するヨーガの基礎知識を解説する。

ヨーガの呼吸法は、プラーナーヤーマといわれる。文字通りに訳すと、気を制御する方法(調気法)となる。「プラーナ」とは、サンスクリット語で目に見えない生命エネルギーである「気」を意味する。よって、ヨーガの呼吸法は、この「気」を制御するためのものなのである。

それがなぜ、集中力・精神の安定・心の制御に役立つのか。それには、ヨーガを含めた東洋思想に広く説かれる「気」の霊的科学の思想がある。ここでは、これを呼吸法との関連に絞って以下に説明する。なお、気の霊的科学の全体は、『テーマ別教本第1集「ヨーガの思想と実践」』や『2016年夏期セミナー特別教本「気の霊的科学と人類の可能性」』を参照されたい。

「気」については、前にも述べたが、体の内外に存在して流動する目に見えないエネルギーである。狭い意味では、生命エネルギーであり、広い意味では、物理的な存在を含めた万物を構成する根源的なエネルギーという意味もあり、ヨーガでは、「プラーナ」と呼ぶ。また、気には、体の外にある外気と、体の中にある内気があり、内気にもさまざまな種類があるとされる。

これも前に述べたが、体内には、気が流れる道である「気道」があり(ヨーガではナーディと呼ぶ)、全部で72000本ものナーディがあるが、主なナーディは3つであり、複数の気道が通る交差点があって、特に多くの気道が密集するところを「チャクラ」と呼ぶ。これは、神経が集中する場所(神経(しんけい)叢(そう))でもあり、重要な臓器がある所でもある。一般に、気道と神経と血管・血流は、深く関係しているとされる。

プラーナーヤーマやアーサナ(ヨーガの体操法)は、この気道の詰まりを浄化することができるとされる。気道の詰まりは、経験的にいって、①筋肉や関節をほぐす、②血流を増大させる、③体を温める、④深い十分な呼吸、によって浄化することができる。よって、アーサナやプラーナーヤーマが有効なのである。

また、ヨーガ行法以外にも、同じような効果を持つ修行法として、気功の行法、歩行瞑想、(温泉の)入浴などは有効である。さらに、プラーナーヤーマやムドラーは、尾てい骨に眠っているプラーナ(気・生命エネルギー)の親玉ともいうべきクンダリニー(宇宙エネルギー・根源的生命エネルギー ※)を覚醒させる効果がある。このクンダリニーが覚醒すると、その力強いエネルギーの上昇によって、ナーディを物理的に浄化することもできる。たとえていえば、詰まった配管を高圧洗浄するようなものである。

こうして、プラーナーヤーマによる気道の浄化について述べたが、プラーナーヤーマのもう一つの重要な効果が、気(プラーナ)自体の強化である。すなわち体外の気(外気)を体の中に取り込んで、体内の気(内気)を増量・強化することである。これは、プラーナーヤーマで息を止めている時に起こるといわれることがある。すなわち、保息を伴わない普通の深呼吸では、酸素は体内に入るが、気(プラーナ)は、体内に充填されないともいわれることがある。

最後に、プラーナーヤーマの恩恵を列挙すると、第一に、一般の健康増進の呼吸法(例えば、先ほど述べた長生き呼吸法)と同様に、心身の健康を向上させる。というのは、心身の健康は、気の状態と密接に関連するとされるからである。心身を軽快で楽にして、究極的には、内的な歓喜さえもたらすとされる。

第二に、物事の達成・人生の成功をもたらす。心身の健康、安定した心、強い意志・集中力が得られるからである。究極的には、極めて高い集中力を持った状態(禅定・サマディ)を達成する。これは、スポーツで、選手が雑念なく無思考の深い集中状態に入って最高のパフォーマンスを発揮する「ゾーン状態」や、何もかもが流れるようにうまくいく心理状態とされる「フロー状態」に通じるものである。

最後に、悟り・解脱、すなわち、深い心の制御・安定・苦悩からの解放を与える。そして、その心の安定は、正しい判断力や直観力を含めた智慧をもたらす。

12.プラーナーヤーマの実践の準備:環境・服装・姿勢・弛緩

次に、プラーナーヤーマの実践について述べる。まず、その準備についてである。

プラーナーヤーマを行う環境に関しては、静かで換気の良い場所がよい。そうした自然の中で行えればよいが、都会の自宅の中で行う場合には、室内を整理整頓し、換気の良い状態にする。

加えて、できれば、室内に仏画・自然の写真など、見ると心静まるものを置くとよい。さらに、室内に、気持ちの静まる瞑想用のお香や、ヨーガ・仏教などで用いる聖音を鳴らす法具などがあればいっそうよい。すなわち、見て・聞いて・嗅いで心が静まるものである。

次に服装であるが、なるべく体を締め付けないものにする。時計・ベルト・バンド・靴下などは外しておく。こうして、血の巡り・気の巡りを改善し、筋肉がリラックスしやすいようにするのである。

姿勢については、安定した座り方で座る。ヨーガ・仏教の座法を組むことができれば、なおのことよい。そして、背筋を伸ばして、肩・首・腕などの力が抜けるようにする。体の緊張が抜けることが、気や血の巡りを改善するからである。また、顔は下に向けずに前を見て、背筋が曲がらないようにする(視線は下を見てもよい)。

腕については、いろいろなやり方がある。力を抜いて、手のひらを膝に合わせる形で膝に置くことや、仏教の座禅などで用いられる手の組み方(左手の手のひらの上に右手を重ね、座法を組んだ足の上に置く)もよいだろう。

最後に、呼吸法を行う前に、顔・首・肩・腕・胸・腹部の力を十分に抜いておく。体に力が入っていると、気道が詰まりやすくなる。時間があれば、呼吸法を行う前に、各部の運動を行うとよい。ヨーガでは、プラーナーヤーマの前に、アーサナ(ヨーガ体操・体位法)を行うことが多い。

特に現代人が凝っていることが多い首や肩をほぐす。首は、ゆっくりと大きく回す。時計回りに回したら、その後、逆に反時計回りに回す。これを何度か(何セットか)繰り返す。

コツとして、回す前に息を吸い、回している際に息を出すとよい。息を出している時の方が、体は弛緩しやすいからである。人間の体の中で、頭部や胸部に比較して、首の部分が一番くびれて狭くなっているために、気の流れも停滞しやすい。

肩の力を抜くには、肩を前から後ろに大きくゆっくり回し、その後、逆に、後ろから前に回す。この際も、回す前に息を吸い、回している時に息を出すとよいだろう。ないしは、単純に肩を上にいったん持ち上げて、その後、力を抜いて落とすのも有効である。いったん緊張させた反動を使うと、弛緩しやすいのである。

腕も弛緩させておく。肩の筋肉と神経は、腕の筋肉・神経とつながっている。当然、首から肩を通って腕に至る気道もある。腕は、手首・肘などの関節がよくほぐれるように、ぶらぶらと振るとよいだろう。

肩・首・腕がほぐせたら、胸部と腹部を手でマッサージして、ほぐしておくのもよいだろう。特に張りやコリを感じる部分があれば、その部分で気道が詰まっている可能性が高いので、念入りにほぐす。そして、気道の浄化に慣れると、自分なりに、気の流れの詰まりがわかるようになるので、そうしたら、その部分を念入りにほぐすようにする。

13.左右の気道を浄化するプラーナーヤーマ

それでは次に、左右の気道を浄化するプラーナーヤーマについて述べる。その前にまず、左右のどちらかの気道が、詰まっているか否かをチェックする方法を述べる。前にも述べたが、その最も簡便(かんべん)な方法は、左右の鼻の詰まり具合をチェックすることである。

右気道(ピンガラ管)が詰まっている場合には、右の鼻が詰まっている。左気道(イダー管)が詰まっている場合には、左の鼻が詰まっていると考えるのである。そのためには、口を閉じて、片方の鼻を押さえ、息の出し入れをしてみればすぐにわかるだろう。

その場合、①右か左かのどちらかが詰まっているか、②右も左も詰まっているか、③どちらも詰まらずにスムーズであるか、という結果になるだろう。たいていの人は、どちらかが詰まっていることが多い。

14.右気道(→交感神経)を浄化・活性化するスーリヤ・ベディー・プラーナーヤーマ

右の鼻が詰まっている場合には、左鼻を指で押さえて、右鼻から息を入れて、次に、指を離して左鼻を空けて、左鼻から息を出す。これが、前に少し触れた、スーリヤ・ベディー・プラーナーヤーマである。なお、経典には、これとは別のやり方として、右鼻だけを使って、息を出し入れする方法も説かれている。

そうすると、徐々に右鼻も通ってくるだろう。こうして、このプラーナーヤーマは、右鼻、右気道(→交感神経)を浄化・活性化する。そして、経典によれば、体を温める効果があるので、冬季に行うことが推奨されている。

このプラーナーヤーマの場合にも、前に述べたように、背筋はまっすぐに伸ばし、背中・首・頭は一直線になるようにする。顔を下に向けたり、左右に向けたりせずに、まっすぐ前を見るようにする。鼻を押さえている手が疲れてくると、手が下がって、顔が下や横に向きやすいので注意する。使っている手が疲れたら、もう一方の手に交代してもよい。

息は、腹式呼吸で十分に吸い込み、しばらく止めて、その後、十分に出すようにする。ヨーガの経典には、息が苦しくなるまで止めると書かれているが、少なくとも初心者は、そこまで止めなくてもよいだろう。後に述べる基本呼吸法と同じように、4秒で吸って、少し止めて(4秒ほど)、4秒で出してもよいだろう。

また、呼吸の出し入れの際に、多少の音がするのがよいともいわれる。そのぶんだけ強く詰まりを浄化できるからであろう。最初は、このプラーナーヤーマは、一度には3回ほど連続で行うにとどめ、慣れてきたら、徐々に連続して行う回数を増やすとよいとされる。

また、これを深く行じるならば、クンダリニーの覚醒につながる効果もあるとされる。しかし、クンダリニーの覚醒のためには、経験豊かな指導者による指導・準備・注意が必要なので、そのような指導・準備を経ていない者は、これをあまり激しく行ってはいけない。何事も無理は禁物であるから、息を止める長さも、連続する回数も、徐々に進めていくとよい。

なお、秘訣として、右気道に詰まりがある場合は、このプラーナーヤーマとともに、右の腹部にある肝臓の部分(スーリヤ・チャクラ)をよくマッサージするとよいことが多い。このチャクラは、右気道に深く関係するからである。

◎参考資料:スーリヤ・ベディー・プラーナーヤーマについて

『実践・魂の科学』(スワミ・ヨーゲシヴァラナンダ著 木村慧心訳 たま出版)360頁より

普段座り慣れた座法で、背筋を伸ばして座ります。まず、右鼻からゆっくりと息を吸い始め、足の爪先から頭頂部まで、身体全体に息が満ち溢れるほどに吸息します。もうこれ以上吸息できないという所まで息を吸ったならば、右鼻を閉じ、できるだけ長く止息し、今度は左鼻から呼息します。

この際注意する事は、吸息する時も呼息する時も、共に呼吸による静かな音が聞こえるようにさせていることです。初心者の場合、まず、左右の鼻を使って往復三回、この調気法を行うようにします。この調気法の回数については、その後一日一、二回ずつ増やしてゆき、最後には、行者の能力に応じて、往復二十一回~三十一回、行じるようにします。

この調気法は冬季に行じる方が良いのですが、体内の体風素と粘液素の分泌が多い者は、夏季にあっても、この調気法を行じても差し支えありません。

≪効果≫

この調気法を行ずると、体内の胆汁液の分泌が増大し、逆に体風素と粘液素の分泌が減少します。また、体内の消化吸収作用を促進させ、発汗作用を引き起こして、体内のすべての不純物を取り除きます。

ゲーランダ・サンヒターには次のように述べられています。『スールヤ・ベディー(原文ママ)・クンバカは老と死を破壊する。また、クンダリニーを目覚めさせ身体内の火を増殖する』(ゲーランダ・サンヒター 五-68)

15.左気道(→副交感神経)を浄化・活性化するチャンドラ・ベダナ・プラーナーヤーマ

次に、左鼻が詰まっている場合には、右鼻を指で押さえて左鼻から息を入れ、次に指を離して右鼻を空けて、右鼻から息を出す。これを繰り返す。これが、チャンドラ・ベダナ・プラーナーヤーマである。別のやり方として、左鼻だけから息を出し入れする方法も経典に説かれている。

しばらく続けているうちに、徐々に、左の鼻も通ってくるだろう。これは、左鼻・左気道(→副交感神経)を浄化・活性化し、経典によれば、体を冷ます効果があるとされ、夏季に行うことが推奨されている。同じように、背筋はまっすぐにし、背中・首・頭は一直線、顔を下や横に向けず、まっすぐ前を見る。手が疲れてくると、顔が下や横に向きやすいので、もう一方の手に交代してもよい。

息も、腹式呼吸で十分に吸い、しばらく止め、十分に出す。また、呼吸の出し入れの際に、多少の音がするのがよいといわれる。その分だけ、強く詰まりを浄化できるからであろう。

なお、後の参考資料にもある通り、ヨーガ行者の中には、このチャンドラ・ベダナ・プラーナーヤーマは、スーリヤ・べディー・プラーナーヤーマとやり方が逆であり、息が苦しくなるまで息を止めるとするものもあるが、私の経験・考えでは、左気道(→副交感神経)を浄化・活性化させて、体を冷ます効果を求めるチャンドラ・べディー・プラーナーヤーマの場合は、苦しくなるまで息を止めることは、不合理であると思われる(逆の効果を生じさせてしまう)。よって、基本呼吸法と同じように、4秒で吸って、少し止めて(4秒ほど)、4秒で出してもよいと思われる。

また、左気道に詰まりがある場合は、上記のプラーナーヤーマとともに、左の腹部にある膵臓・脾臓の部分(チャンドラ・チャクラ)をよくマッサージすると、よいことが多い。

◎参考資料:チャンドラ・ベダナ・プラーナーヤーマについて

『実践・魂の科学』(スワミ・ヨーゲシヴァラナンダ著 木村慧心訳 たま出版)378頁より

背筋を伸ばして、普段座り慣れた座法で座ります。右手の親指を立て、右鼻を押さえ、チャンドゥラ・ナーディーにつながる左鼻から、微かな吸息音と共に息を吸います。身体全体に息を満たして止息し、苦しくなったならば、右鼻からゆっくり呼息します。この調気法を能力に応じて何回も繰り返すのです。

≪訳者註解・・・・・この調気法では吸息は左鼻からだけで行ない、呼息は右鼻からだけで行います。≫

≪効果≫

この調気法は胆汁素の分泌を減少させ、身体の余分な熱を下げます。身体が疲れを感じなくなり、ゲップをすることが無くなります。この調気法は、スールヤ・ベディー(原文ママ)のやり方と逆になっています。ですから、胆汁素の分泌が多い者は、この調気法を夏季に行ずれば良いのです。

もしも、風邪などで左鼻が詰まっている場合には、まず右半身を下にして横になりますと、左鼻が通るようになりますので、それからこの調気法を行じてください。そして、この調気法を行ずることで、左右どちらの鼻が働いているのか、それがわかるようになるはずです。

16.両方の気道を浄化するアヌロマ・ヴィロマ・プラーナーヤーマ

次に、左右の両気道を浄化・活性化するアヌロマ・ヴィロマ・プラーナーヤーマを紹介する。まず、右鼻を押さえて、左鼻から息を入れ、次に、左鼻を押さえて右鼻は開けて、右鼻から息を出す。次に、右鼻から息を出し切ったら、同じ右鼻から息を入れて、右鼻を押さえて左鼻は開けて、左鼻から息を出す。そして、再び、左鼻から息を入れて、これを繰り返していく。

なお、姿勢、手の使い方、呼吸の仕方の注意は、前記のプラーナーヤーマと同様である。

このプラーナーヤーマの効果としては、左右の両鼻・両気道を浄化するとともに、鼻・肺を浄化し、さまざまな心身の健康の増進に役に立つとされる。健康に、非常に役立つものである。詳しくは、下記の参考資料を参照されたい。

これは、左右の両気道を浄化・活性化させるので、交感神経と副交感神経の双方をバランスよく活性化させることになる。

◎参考資料:アヌロマ・ヴィロマ・プラーナーヤーマについて

『実践・魂の科学』(スワミ・ヨーゲシヴァラナンダ著 木村慧心訳 たま出版)373頁より

座り慣れた座法で座り、まず右鼻を押さえて、左鼻から一気に息を吐ききります。続いて直ぐに、同じ左鼻から呼息します。次に、中指と薬指で左鼻を押さえ、右鼻から呼息し、その後直ぐに同じ右鼻から吸息します。このように左右の鼻で交互に二十~二十五回ずつ、速いスピードで呼吸を続けます。

≪効果≫

この調気法により、鼻腔内と肺の不純物が取り除かれます。また、風邪や鼻炎の原因となっている鼻腔内の皮膚や粘膜も取り除かれます。また、呼吸がスムーズになり、左右の鼻を同時に使って呼吸することができるようになります。その結果、精神状態も安定し、肉体も健康になり、また、脳や肺の働きが良くなります。

17.ヨーガの呼吸法における保息の意味合い

スペインなどの研究チームが発表した2015年の論文によれば、ヨーガの上級者は、深い呼吸により、大脳の「島(とう)皮質(ひしつ)」と「下(か)前(ぜん)頭(とう)回(かい)」と呼ばれる部分が活性化したという。島皮質は、自分の体の自律神経や心拍などを監視し、下前頭回は、欲望や雑念を抑え、自分を制御することに関わる場所である。よって、深い呼吸で集中力が高まり、物事に動じなくなっていることがうかがえる。

脳科学者の池谷(いけがや)裕二・東京大教授も、「呼吸は、脳活動を間接的に変化させられる。集中力を高めるために、呼吸を利用するのは理にかなっている」という。すなわち、呼吸法を鍛錬することで、集中力を高めるために必要な脳の機能を活性化させることができるということだ。

ただし、ここでの「ヨーガの上級者の深い呼吸」とは、単なるゆっくり吐く深い呼吸ではない。ヨーガの呼吸法には、吸う息、吐く息に加えて、息を止める作業(保息)が含まれている。そして、集中力に関していえば、武術家・スポーツ選手などが経験するように、人は、何かに深く集中している時には、息をしていないことが多い。こうして、非常に深い集中と保息には、深い関係があるのである。

また、深い集中力は、欲望や雑念を制御することと深い関係がある。様々な欲望・雑念があれば、深い集中はできないからである。こうして、ヨーガの呼吸法は、深い集中力を与えるが、これは、ヨーガの本来の目的である欲望の制御を含めた、心の制御による悟り・解脱といったことにつながるからである。

さらに、ヨーガの理論においては、この、息を止めている間にこそ、呼吸法で外から取り入れた気(プラーナ・生命エネルギー)が体内に充填されるといわれることがある。深く息を吸えば、酸素は体内に吸収できるが、外の気(プラーナ)は、吸気に加えて、保息をしてこそ、体内に充填されるということである。これによって、体の外の気(外気)が体の中の気(内気)になり、体内の気が強化されることになる。

そして、この保息の作業は、交感神経と副交感神経のうち、交感神経を活性化させるものだと思われる。なぜならば、集中は、交感神経活性化の一つの特徴でもあり、また、保息は、必然的に心拍・血圧・体温などを上昇させ、交感神経が活性化した状態となるからである。

18.保息を伴う最も基本的な呼吸法(基本呼吸法)の仕方

ヨーガの最も基本的な呼吸法は、1:1:1の比率で、入息(吸気)と保息と出息(呼気)を、リズミカルに繰り返すものである。最初は例えば、4秒・4秒・4秒で、入息・保息・出息を繰り返すとよいだろう。

そして、集中力が増大してきたならば、1:2:2の比率(例えば4秒・8秒・8秒)、さらには1:4:2の比率(例えば4秒・16秒・8秒)で行う。保息が長いほど、集中力が高まっている兆候とされ、より高度な実践となる。

なお、精神集中のポイントであるが、最初はまず、息の秒数に集中する必要があるだろう。それに慣れてきたら、同時に、出し入れする呼吸にも集中する。なお、眉間の所に精神集中を行う方法もある。体の上位の部分に集中すると、その分気が引き上がりやすくなるとされる。実行中に、特段の身体的な変化があれば、指導員の指導を受けることが望ましい。

そして、この呼吸法は、交感神経と副交感神経の双方を、バランスよく活性化するものだと思われる。深くゆっくり息を吐くことで、副交感神経を活性化し、保息することで、交感神経を活性化させている。また、深く息を吸うことで、酸素と気(プラーナ)を体内に吸収している。その意味で、ヨーガの基本的な呼吸法である。

◎基本呼吸法のやり方のまとめ

①口からではなく、両鼻から息を出し入れする。

②腹式呼吸で、胸だけでなく、お腹も使って行う。

③4秒で息を吸い、4秒息を止め(=保息)、4秒で吐く。

④息の秒数、そして出し入れする呼吸に集中。

19.保息を伴い両気道を浄化するスクハ・プールヴァカ・プラーナーヤーマ

このプラーナーヤーマは、まず右鼻を押さえて、左鼻から息を入れ、しばらく息を止めたら、次に、左鼻を押さえて右鼻は開けて、右鼻から息を出す。次に、右鼻から息を出し切ったら、同じ右鼻から息を入れて、しばらく息を止め、右鼻を押さえて左鼻は開けて、左鼻から息を出す。そして、再び左鼻から息を入れて、これを繰り返していく。

なお、姿勢、手の使い方、呼吸の仕方の注意は、前記のプラーナーヤーマと同様である。

入息・保息・出息の比率・秒数は、基本呼吸法と同じで、1:1:1の比率(例えば4秒・4秒・4秒)で始め、集中力が増大してきたならば、1:2:2(例えば4秒・8秒・8秒)、さらには1:4:2(例えば4秒・16秒・8秒)で行う。

保息が長いほど、集中力が高まっている兆候とされ、より高度な実践となる。長く息を止める(保息・クンバカ)ほど、心拍数や血流が増大して体が温まり、気道の詰まりは浄化しやすくなる。ただし、無理はいけないので、気を付けるようにする。特に、心臓疾患・高血圧などがある方は、無理をしないことである。

この呼吸法は、交感神経と副交感神経の双方を、バランスよく活性化するものだと思われる。左右の両気道を浄化しながら、深くゆっくり息を吐くことで、副交感神経を活性化し、保息することで、交感神経を活性化させている。しかも、保息・出息を長くすると、非常に高い集中力・瞑想状態を実現する助けになるとされ、初心者が実践できるヨーガの呼吸法としては、最も高度な完成された呼吸法ではないかと私は考えている。

◎スクハ・プールヴァカ・プラーナーヤーマのやり方のまとめ

①右手の人差し指と中指は、額に当てて、

②右手の親指で、右鼻をふさぎ、左鼻から息を入れ、

③右手の薬指と小指で、左鼻をふさいで息を止め、

④右手の親指を離して、右鼻を空けて右鼻から息を出し、

⑤右鼻から息を入れて、

⑥右手の親指で、再び右鼻をふさいで息を止め、

⑦右手の薬指と小指を離して、左鼻を空けて左鼻から息を出し、

⑧最初に戻って、左鼻から息を入れる。以上のサイクルを繰り返す。

⑨4秒で息を吸い、4秒息を止め(=保息)、4秒で吐く。

⑩慣れてきたら保息の時間を延ばしていくが、詳しくは指導員の指導を受けること。

⑪右手が疲れたら、左手に代えてよいことは、他の呼吸法と同じ。

20.深い瞑想状態に入るブラーマリー・プラーナーヤーマ

さて、ここで、一番初めに紹介した、ゆっくり息を吐く深呼吸の呼吸法よりも、いっそう深くイダー気道(→副交感神経)を活性化させると思われる呼吸法として、ブラーマリー・プラーナーヤーマを紹介する。

具体的なやり方は、まず、両鼻から十分に息を吸い、その後、蜂の羽音のような「ブーン」といった音を立てながら、なるべく長く鼻から息を出していく。そして、これを繰り返すというものである。この際に、息を止めること(保息)は行わない。これに熟達するならば、心身を深く静め、最も深い瞑想状態であるサマディに入ることができると経典に書かれている。

◎ブラーマリー・プラーナーヤーマのやり方のまとめ

①口からではなく、両鼻から息を出し入れする。

②十分に息を吸ったら、蜂の羽音のような「ブーン」といった音を立てながら、

なるべく長く息を出していく。

③これを繰り返す。

さて、ブラーマリー・プラーナーヤーマには、二つ目のやり方がある。私の個人的な見解では、この方が、さらに深いイダー気道(→副交感神経)の活性化につながるのではないかと思う。そのやり方は、左鼻のみで、息を出し入れするものである。その他は、上記のやり方と変わらない(詳しくは以下の参考文献を参照されたい)

◎参考資料:ブラーマリー・プラーナーヤーマについて

『実践・魂の科学』(スワミ・ヨーゲシヴァラナンダ著 木村慧心訳 たま出版)362頁より

まず、『勇者のポーズ』で座ります。次に、右手親指で右鼻を押さえ、左鼻から吸息します。尾骶骨に到るまで息を吸い終ったならば、暫く止息した後、同じく左鼻からゆっくりと呼息しつつ、喉を使って、丁度、蜂の羽音のような音を出し続けるのです。この時、この音が自分自身の意思と理智という、二つの内的心理器官に響き渡るようにさせ、できるだけ長く呼息を持続させるのです。

この調気法を行ずる際には、高低様々な音を聞き取ると思います。行法に慣れるに従って、行ずる回数を増やすようにします。この調気法は、例えば、落ち着きが無く、気の変わりやすい者や、心をある一点に集中できない者、心の中で真言を唱えられない者などが行ずれば、心が安定して来て、精神の集中力が得られるようになって来ます。私はカンカルに住んでいたラーマナンダという行者を知っていますが、彼は人里離れた静かな場所に座して、実に五時間から六時間もの間、この調気法を行じ続け、三昧の境地に入っておりました。

≪効果≫

この調気法を行ずれば、話し言葉が張りのある美しいものとなります。また、呼吸もゆったりとして、しかも力強いものとなって来ます。また、歓喜を味あわせてくれる聖音オームをはっきりと聞き取れるようになり、意思や理智といった内的心理器官の働きを静め、精神に集中力がつき、三昧の境地へと入りやすくなります。

21.両気道を浄化し、交感神経を活性化するカパーラ・バーティ

これは、両鼻から激しく呼息と吸息を繰り返すものである。腹部をちょうど鍛冶屋の使う鞴(ふいご)のように、膨れさせたり、へこませたりさせて行うことが名前の由来になっている。

具体的には、他の呼吸法と同様に、口からではなく両鼻から、腹筋を使って短く鋭く、息を出し入れし、出息と入息を繰り返す。保息は行わない。出息と入息は20回ほど繰り返して、1セットとして終了する。

少し休んだら、同じことを繰り返す。ただし、気を引き上げる力が非常に強いので、一度には20回ほどにしておくのがよい。また、体が熱くなったり、体の一部に多少の痺れを感じたり、多少ぼーっとした感じになることがある。不快な感じが生じたら、出息・入息の回数を減らして加減するか、中止して、指導員の指導を受けることが望ましい。

これは、明らかに体を温め、交感神経を活性化させる上で非常に大きな効果がある、また、気(プラーナ)を引き上げ、クンダリニーを覚醒させる効果もあるとされる。よって、クンダリニーの適切な覚醒のための必要な指導・準備を有していない初心者は、これを激しくやりすぎてはならない。その意味でも、指導者の指導の下で行うべきものである。

◎カパーラ・バーティ・プラーナーヤーマのやり方のまとめ

①口からではなく、両鼻から息を出し入れする。

②腹筋を使って、短く鋭く、息を出し入れし、出息と入息を繰り返す。

保息は行わない。「鍛冶屋の鞴(ふいご)のように」ともいわれる。

③出息と入息は20回ほど繰り返して、1セットとして終了する。

④少し休んだら、また繰り返す。

このカパーラ・バーティには二つ目のやり方がある。それは、左右の鼻のどちらか一つを、交互に使って行うものである。この方が左右の鼻に詰まりがある場合は、それを浄化し、左右の気道を浄化する効果は強いと思われる。詳しいやり方は、下記の参考資料を参照されたい。しかし、これは、より体に負担がかかるやり方なので、激しくやってはいけないことが注意されている。

◎参考資料:カパーラ・バーティ・プラーナーヤーマについて

『実践・魂の科学』(スワミ・ヨーゲシヴァラナンダ著 木村慧心訳 たま出版)より

〇解説その1:同書387頁より

この調気法の場合は、身体浄化法とかムドラーの章で説明されていますが、調気法の観点から言えば、次の二つのやり方があります。

(ⅰ)『聖者のポーズ』で座り、腹部を丁度鍛冶屋の使う鞴(ふいご)のように膨れさせたり凹ませたりさせて、両鼻から激しく呼息と吸息を繰り返します。カパーラ・バーティと言う名前も、こうした調気法のやり方に由来しているのです。

『鍛冶屋の使う鞴のように、素早く交代する呼吸がカパーラ・バーティと言われるもので、粘液素の分泌過剰からくる疾患を消す』(ハタ・ヨーガ・プラディーピカー二-35)

≪訳者註解・・・・・カパーラ・バーティと言う語は「頭蓋骨の光」を意味する≫

≪効果≫

身体内の粘膜素の分泌不調に起因する、あらゆる病気を癒します。

(ⅱ)『左鼻から吸息し、右鼻から呼息する。次に右鼻から吸息し、左鼻から呼息する』(ゲーランダ・サンヒター 一-56)

慣れるに従い、この回数を増やしてゆきます。

≪効果≫

『息の出入は激しく行ってはならない。これを修得すると粘液素の不調に起因する病気を治すことできる』(ゲーランダ・サンヒター 一-57)

つまり、肺を浄化し、粘液素を除去するのです。また、身体を健康にし、活力を漲らせてくれます。そして、呼吸がゆっくりと長くなるようにもさせてくれます。

〇解説その2:同書426頁より

座り慣れた座法で座り、まず、どちらか一方の鼻から息を吸い、次いで止息する事なしに、すぐに他方の鼻から息を吐き出します。このように。鍛冶屋の使う鞴のように、息を止めること無く出し入れする調気法の事を、カパーラ・バーティと呼んでいます。また調気法には二種類のやり方がありますけれど、今説明したやり方が、身体を浄化する上でより効果のあがるやり方になっています。

このやり方の場合、片方の鼻で呼息したり吸息したりする時は、他の鼻は、親指とか、または、残りの指でしっかりと押さえておくことが大切です。このカパーラ・バーティについては、調気法の章ですでに説明しておきましたので参照して下さい。

≪効果≫

動脈内を浄化し、余分な脂肪を取り去り、消化吸収の力を増して、肉体を健康にさせます。身体の動きを活発にさせ、粘液素の分泌不調からくるすべての疾患を癒します。また、生気の上昇を促進させ、クンダリニーを覚醒させる上での助けとなります。また、呼息と吸息だけを繰り返し行いますので、精神の集中力をつける上での助けとなりますし、また、瞑想状態に入りやすくなります。

以上、六種の身体浄化法について解説致しましたが、これら以外にもあと数種類の身体浄化法があります。これらの身体浄化法のいずれも、先の六種の身体浄化法同様、精神集中と瞑想の各行法を行ずる上で、大きな助けとなってくれますので、以下に説明致します。

[参考文献]

・『読売新聞』「鬼と戦う『全集中の呼吸』、主人公の超人的嗅覚の秘密に迫る」(2020年11月28日)

https://www.yomiuri.co.jp/science/20201127-OYT1T50168/

・『NEWSCAST』「『鬼滅の刃』の「全集中の呼吸」は現実でも使える?? 自律神経の名医が健康効果を検証」(2020年5月19日)

https://newscast.jp/news/148255?fbclid=IwAR0LFhIzt2jy8uAXeW1wdLZ6PpLJkvyC9E-v5TY5bu--2liD-5SySn1awyQ

・『TOCANA』「『鬼滅の刃』全集中の呼吸を「ヨーガの王」成瀬雅春が徹底解説!能力が一気に開花する"超人"呼吸法など伝授」(2020年12月22日)

https://tocana.jp/2020/12/post_191864_entry.html

【※この教本の目次・購入は、こちらから】